Der deutsche Soziologe Michael Hartmann hat die Rolle der Privatschulen bei der Eliten-Rekrutierung erforscht. Ein kleiner, internationaler Überblick.

Michelle Obama ist ein gern zitiertes Beispiel für Aufstieg. Schwarz, weiblich und arm: quasi drei Mal im Nachteil. Die First Lady - in South Side Chicago in einfachen Verhältnissen aufgewachsen - sei ein "product of public school“, ist auf der Website des Weißen Hauses zu lesen. Nicht ganz so prominent platziert ist die Tatsache, dass Obama wegen ihrer großen Begabung Stipendien für die Eliteuniversitäten Princeton und Harvard bekam, die für ihre Karriere wohl noch prägender waren. Insofern, meint der deutsche Eliteforscher Michael Hartmann, sei die amerikanische First Lady eher ein "product of ivy-league“, so die gängige Bezeichnung für die acht traditionsreichen Universitäten im Nordosten der USA.

Das amerikanische Credo "Wenn man nur hart genug arbeitet und an sich glaubt, schafft man den Aufstieg“ hält sich jedenfalls hartnäckig und ist für viele Arme eine Art Strohhalm. "Beispiele wie Obama sind aber Ausnahmen“, betont Hartmann, der als Soziologe an der Universität Darmstadt lehrt. "Die Wirtschaftselite ist in den USA etwas offener, aber die politischen Eliten sind geschlossener.“ In den letzten Jahrzehnten gab es nur zwei US-Präsidenten, die aus unteren Schichten kamen: Barack Obama und Bill Clinton. Alle anderen waren Upper Class-Kids. "Die USA zählen zu jenen Staaten, wo die soziale Mobilität am geringsten ausgeprägt ist. Der Nutzen eines Stipendiensystems wird maßlos übertrieben“, so Hartmann. Beispiel Yale: Im Jahr 2010 stammten 60 Prozent der Studierenden aus Familien, die pro Jahr 200.000 US-Dollar und mehr zur Verfügung hatten. "Die Elite-Universitäten sind in den USA das entscheidende Nadelöhr.“

Hartmann, der 2007 das Buch "Eliten und Macht in Europa. Ein internationaler Vergleich“ (Campus) geschrieben hat, räumt mit dem Mythos Leistungsgesellschaft ordentlich auf. In vielen Ländern sei die Macht in den Händen von ein paar tausend Eliten, die es nicht nur durch Leistung geschafft haben, sondern zum Gutteil durch das Elternhaus. Zudem sei nicht nur Ausbildung und Geld ausschlaggebend, sondern auch die Kenntnis von bürgerlichen Codes. Die aktuelle OECD-Studie "Bildung auf einen Blick“ bestätigt diesen Befund: In den USA schaffen nur 22 Prozent aller 25- bis 34-Jährigen einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern. Der OECD-Schnitt liegt bei 37 Prozent.

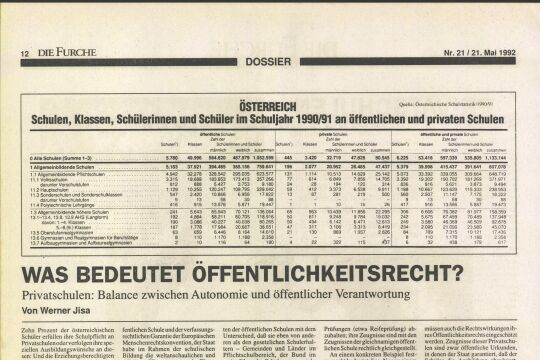

Der amerikanische Traum erfüllt sich eher in Skandinavien, wo die höchste soziale Mobilität herrscht: In Dänemark ist es laut OECD-Daten achtmal wahrscheinlicher als in den USA, dass Menschen aus ärmeren Schichten aufsteigen. Das ist umso interessanter, als immerhin 13,5 Prozent der dänischen Schüler eine Privatschule besuchen. Da diese Schulen jedoch überwiegend staatlich finanziert und an das öffentliche System angebunden sind, ist der segregierende Effekt gering.

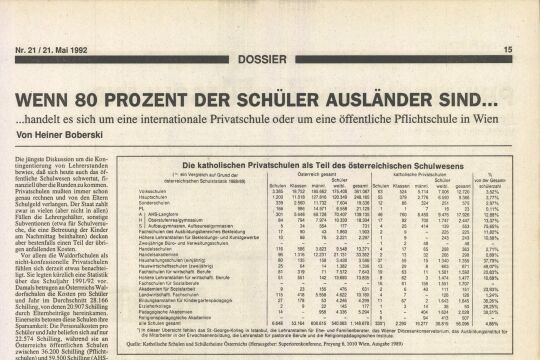

Eine besonders große Bedeutung bei der Elitenbildung haben die Privatschulen hingegen in Großbritannien, wo immerhin 21,3 Prozent aller Schülerinnen und Schüler eine private Einrichtung besuchen. Ein besonders herausragendes Beispiel der sogenannten "public schools“ ist das altehrwürdige, 1440 gegründete Eton-College, wo bereits bei der Einschreibung 1.800 Euro fällig sind. Dann folgen rund 40.000 Euro Gebühr pro Schuljahr. Der Besuch einer solchen Schule ist wesentlich für spätere Karrieren: Eton ist wichtiger als Oxford. David Cameron, britischer Premierminister, ist etwa Eton-Absolvent.

Kontakte für spätere Spitzenjobs

Die 62-jährige Jenny L. aus der Grafschaft Cornwall empfindet die englischen Privatschulen wie viele ihrer Landsleute als versnobt: "Reiche schicken ihren Nachwuchs dorthin, um unter sich zu bleiben und ihren Kindern die nötigen Kontakte für die späteren Spitzenjobs zu sichern“, sagt sie im FURCHE-Gespräch. Es gebe zwar Stipendien, aber nur für besonders talentierte Kinder. "Meine Enkelkinder können glücklicherweise eine gute Gesamtschule besuchen. In Großbritannien hängt das aber davon ab, wo man wohnt. Gibt es genügend wohlhabende Menschen in einer Region, die viel Steuern zahlen, dann gibt es auch gute Schulen. Lebt man in einem ärmeren Viertel, ist auch die Schule schlecht.“

Wenn eine Gesellschaft wie in England stark auf elitäre Privatschulen setzt, bleibt das nicht ohne Folgen: "Alle diejenigen, die in zentralen Positionen sind, wurden von diesen Schulen geprägt und haben oft jeglichen Kontakt zur Bevölkerung verloren“, kritisiert Elitenforscher Hartmann. "Sie haben von Kindheit an nur mit ihresgleichen zu tun. In Schulen wie Eton oder Winchester befindet sich nur die Upper Class. Ihr Motto lautet:, Wir sind die Elite. Der Rest ist eben der Rest.‘ Sie leisten zwar manchmal ein wenig soziale Arbeit, aber das hat eher mit Mildtätigkeit zu tun.“ Das elitäre Umfeld führt wiederum dazu, dass politische und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, welche die Kluft zwischen Reich und Arm mehr vertiefen als schließen. Statt das staatliche Gesamtschulsystem mit seinem schlechten Ruf und mangelnden Budgets zu verbessern, hat die Regierung indes ein neues Privatschule-Projekt gestartet: die sogenannten "free schools“. Sie seien "nicht selektiv“, so Hartmann, sondern würden gefördert wie eine staatliche Schule, doch sollten sie auch offen für Kooperationen mit Unternehmen sein. Besonders das Diktat des harten Wettbewerbs unter den Schülern und zwischen den Schulen werde groß geschrieben.

Völlig anders ist die Situation in Frankreich: Zwar besuchen auch hier laut Eurostat 21,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler Privatschulen. Diese haben freilich keine annähernd so hohe strukturelle Bedeutung für die Elitenbildung wie in Großbritannien. Bei Schulrankings finden sich in den Top Ten immer wieder auch staatliche Schulen.

Streiks als Grund für Abkehr

In Frankreich trifft sich die Elite eher später auf akademischer Ebene in den Grandes Ecoles und Universitäten, die personell und finanziell besser ausgestattet sind. Da an öffentlichen Schulen aufgrund des Laizismus kein Religionsunterricht stattfindet, schicken viele Franzosen ihre Kinder in konfessionelle Privatschulen. Die 41-jährige Simone Vries aus Morlaix, Mutter von zwei Buben, vermutet noch einen weiteren Grund: "Viele Eltern wählen eine Privatschule, weil die Lehrer an den öffentlichen Schulen so oft streiken.“ Sie würden zudem gern gewählt, weil sie besondere Angebote wie Fremdsprachen hätten oder mehr individuelle Förderung leisten könnten. Nicht zuletzt seien sie auch durchaus leistbar: In der katholischen Privatschule Ecole Sainte-Geneviève in Paris etwa zahlt man pro Kind und Jahr 1.500 Euro.

Wohlhabende und einflussreiche Gruppen würden jedenfalls immer versuchen, ihrem Nachwuchs Vorteile zu verschaffen, lautet Michael Hartmanns Resümée. Man könne versuchen, diese Bemühungen so weit wie möglich zurückzudrängen. Man könne aber auch daran arbeiten, das öffentliche Schulsystem sozial durchlässiger zu gestalten. Die Empfehlungen des Soziologen sind altbekannt: keine frühe Trennung der Kinder, gemeinsame Ganztagsschulen und Vermeidung von Gettobildung mit schlechter Infrastruktur.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!