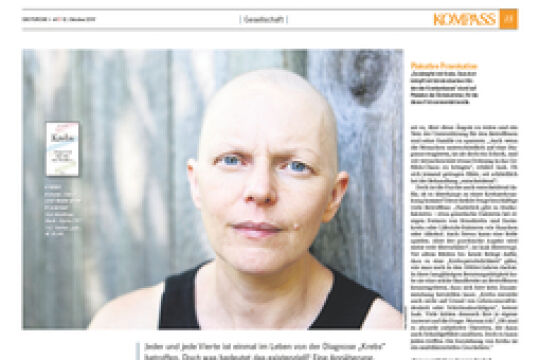

Kurz vor seinem 40. Geburtstag wird bei Christian Stuhlpfarrer "Morbus Wilson“ diagnostiziert; sechs Jahre später erhält er die Leber eines hirntoten Menschen. Ein Gespräch über "passende“ Krankheiten, Zufälle und das Wunder des menschlichen Körpers.

Es war eine ganz normale Gesundenuntersuchung, ein Check-up, dem man sich im mittlern Lebensalter gerne einmal unterzieht. "Abgesehen von einer gewissen Müdigkeit habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt“, erinnert sich Christian Stuhlpfarrer an den September 2005 zurück. "Ich habe mich einfach gefragt: Sind bei mir alle Schrauben noch dicht?“

Fast alle waren es, gottlob. Nur die Leberwerte des damals knapp 40-jährigen Sozialarbeiters, Schriftstellers und zweifachen Familienvaters fielen deutlich aus dem Rahmen. Übermäßiger Alkoholkonsum schied als Ursache aus. Was also war das Problem? Ein medizinischer Spießrutenlauf begann. Erst der renommierte Hepatologe Peter Ferenci vom Wiener AKH hatte eine schlüssige Erklärung parat: "Morbus Wilson“, eine nach dem britischen Neurologen Samuel Wilson benannte, seltene Kupferspeicherkrankheit, bei der es zu einer vermehrten Ansammlung des Schwermetalls in der Leber und anderen Organen kommt.

Christian Stuhlpfarrer, groß gewachsen, gesundheitsbewusst und vielseitig interessiert,war also nun ein echter "Wilson“ - ein Kuriosum, das Peter Ferenci erfreut seinen Medizinstudierenden präsentieren konnte. "Ich selbst war insofern erleichtert, als das Kind endlich einen Namen hatte“, erzählt er im spätsommerlichen Wiener Burggarten. "Außerdem war ich darüber verwundert, wie gut diese Krankheit zu mir und meinem Psychogramm passt.“ Krankheit, das sei schließlich mehr als eine bloße Dysfunktion des Körpers.

Ernstnehmen der Vergänglichkeit

Tatsächlich wird die Diagnose "Morbus Wilson“ für ihn zum Auslöser einer tiefergehenden Auseinandersetzung. Stuhlpfarrer, der es seit seinem unvollendet gebliebenen Theologiestudium gewohnt ist, "in die Tiefe zu bohren“, der als ausgebildeter Sozialarbeiter (u.a. in der Emmausgemeinschaft St. Pölten) stets mit Menschen am Rande der Gesellschaft gearbeitet hat, der bis heute bei der Ö3-Radioreihe "Einfach zum Nachdenken“ mitwirkt und neben seinem experimentellen Erstlingstext "fisch. Ein Bericht“ auch ein "Best of Bible“ im Residenz-Verlag veröffentlich hat - dieser vielseitige Mann also sucht nach Quellen der Kraft: Er beginnt mit Qigong, um seine Müdigkeit zu überwinden; er absolviert eine Ausbildung in "Tuina-Therapie“, einer klassischen chinesischen Heilmassage; er beschäftigt sich mit systemischer Familienaufstellung; und er lernt in einem buddhistischen Zentrum, den Gedanken der Vergänglichkeit radikal ernst zu nehmen. Als katholischer Christ empfindet er dennoch die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes, als größten Trost in Zeiten der Krise.

Dreieinhalb Jahre lang gelingt es ihm, dank seines gesunden Lebensstils und eines Medikaments, das die Leber entkupfert, das Fortschreiten der Krankheit zu stoppen. Im Sommer 2010 kommt es jedoch zum Zusammenbruch. Eine Transplantation, die von den Ärzten stets als Worst-Case-Szenario angedacht worden ist, scheint unvermeidlich. Christian Stuhlpfarrer landet auf der österreichweiten Warteliste, er verbringt Wochen, ja Monate im Spital. "Ich habe immerhin gewusst, dass es eine Perspektive gibt und dass es nicht nur darum geht, meinen Zustand bis zum Tod zu verwalten“, erzählt er heute über diese Zeit. "Das war für mich sehr wichtig, um nicht völlig zu verzweifeln.“ Wenn ihm damals jemand gesagt hätte: "Sieh es positiv, du wirst daraus lernen“, er hätte diesen Gedanken empört zurückgewiesen. "Jetzt im Nachhinein kann ich darüber nachdenken, wie sehr ich aus der Krankheit gelernt habe. Aber das als Automatismus oder Ideologie zu sehen, lehne ich ab.“

Stuhlpfarrer weiß, man kann an einer Krankheit auch zerbrechen. Zum Glück sind damals in der Krise Menschen um ihn: vor allem seine Familie, aber auch jene Psychologin, die ihn auf das vorbereitet, was ihn erwartet: Sie erklärt ihm, dass er in ständiger Rufbereitschaft bleiben muss, dass das maximale Zeitfenster von der Entnahme des Spenderorgans bis zum Abschluss der Operation 24 Stunden beträgt - und vor allem, dass jener hirntote Mensch, dessen Organ irgendwann in seinem eigenen Körper seinen Dienst verrichten wird, nicht wegen ihm gestorben ist.

Am 4. Dezember 2011 läutet schließlich das Telefon. Für Christian Stuhlpfarrer, der sich wegen seines schlechten Zustands bereits ganz oben auf der Warteliste befindet, scheint eine neue Leber in Aussicht zu stehen: Der betreffende Spender hat wie er selbst Blutgruppe A positiv und eine ähnliche Körpergröße. Doch nach drei Stunden wird die Transplantation abgeblasen: Stuhlpfarrer ist nicht operationsfähig - und das Organ erweist sich als untauglich.

20 Tage später, es ist der Heilige Abend, wagt man den nächsten Versuch: In einer siebenstündigen Operation pflanzen die Transplantationschirurgen des AKH die Leber eines Verstorbenen in seinen Leib. 14 Blutkonserven benötigt er, um die Prozedur zu überstehen. Bereits zwei Tage später haben sich seine Werte schlagartig verbessert.

"Ein Freund hat mir damals in einem SMS geschrieben, ich sei eben eine Drama-Queen“, meint der 46-Jährige über jenen Umstand, dass diese "ein-schneidende“ Ereignis ausgerechnet zu Weihnachten eingetreten ist. "Es war einfach Zu-Fall, es ist mir zugefallen.“ 49 Tage lang zündet er nach der Operation zum Dank für seinen Spender täglich eine Kerze an; so lange befinden sich die Verstorbenen nach der Lehre des tibetischen Buddhismus in einer Zwischenphase. Über die Todesumstände dieses Mannes oder dieser Frau hat er aus Daten- und Selbstschutzgründen nie etwas erfahren. Dennoch fühlt er sich ihm oder ihr gegenüber "auf eine eigenartige Weise verbunden“.

Heute gilt Christian Stuhlpfarrer als physisch wie seelisch rehabilitiert. Zwei Mal täglich schluckt er Immunsuppressiva, um die Abstoßung des Spenderorgans zu verhindern. Gegenüber dem Erlebten empfindet er ein Gefühl von "Dankbarkeit und tiefem Staunen“, sagt der groß gewachsene Mann im Burggarten: "Da ist Staunen über diesen Körper, der sich mit einem neuen Organ sofort regeneriert. Und da ist Dankbarkeit darüber, dass ich hier und jetzt in Österreich leben darf.“ In einem Land, wo solch komplexe Operationen möglich sind - und wo die "Widerspruchslösung“ gilt, nach der nur jenen hirntoten Menschen keine Organe entnommen werden dürfen, die sich zuvor in einem Register eingetragen haben.

Den Stumpf der letzten Erinnerungs-Kerze an seinen Spender hat er jedenfalls bis heute aufbewahrt - zusammen mit einem dunklen Stein, der ihn an seine eigene, harte Leber erinnert. "Wenn man die beiden zusammenlegt, fügen sie sich verblüffend ineinander“, meint er lächelnd. "So ist das eben: Das eine kommt, und das andere geht.“

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!