Die geteilte Stadt Kosovska Mitrovica als Brennpunkt des Konflikts zwischen Serben und Albanern.

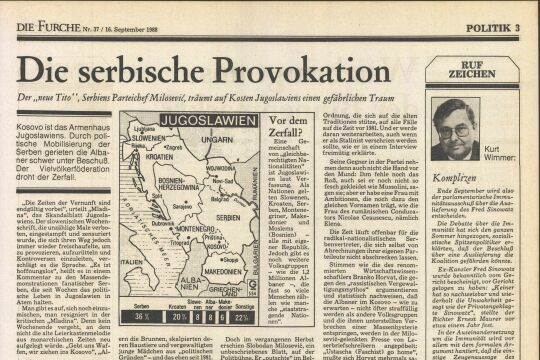

Die blutigen Unruhen Mitte März, die das ganze Kosovo überzogen und binnen eines Tages rund 30 Tote gefordert haben, nahmen nicht zufällig in Mitrovica ihren Ausgang. Nirgends in der Provinz, deren Bevölkerung von NATO- und später von UNO-Truppen ethnisch separiert wurde, leben Serben und Albaner so unmittelbar nebeneinander wie in der seit dem Krieg vor fünf Jahren geteilten Stadt: Im hügeligen Nordteil ballt sich die serbische Minorität, in der flacheren Südhälfte leben die Albaner - die landesweit 90 Prozent der Bevölkerung stellen. Dazwischen fließt der Ibar, überspannt von einer schwer bewachten Brücke. Nachdem der innerstädtische "Grenzübergang" in den ersten Jahren nach dem Bürgerkrieg durch UNO-Soldaten kontrolliert werden musste, erfolgte die Überwachung der Flussquerung zuletzt bereits durch lokale Sicherheitskräfte. Seit den jüngsten Gewaltakten patrouilliert dort nun wieder die KFOR, der Kosovo Force, um bewaffnete Übergriffe auf die jeweils feindliche Stadthälfte zu verhindern.

Teilung schädigt beide

Das Problem an der verfahrenen Situation, dass es miteinander offenbar nicht geht, ist, dass die beiden Stadthälften ohneeinander ebenso wenig funktionieren. Der albanische Teil mit dem traditionellen Zentrum verfügt neben dem Markt auch über das Rathaus, die Post- und Radiostation, über Bahnstation und Busbahnhof, das Sportstadion - und vor allem über die ausgedehnten, mittlerweile aber stillgelegten Bergbau- und Industrieanlagen, die bis zum Krieg das wirtschaftliche Rückgrat Mitrovicas bildeten. Im serbischen Teil der Stadt liegen das Krankenhaus, die Feuerwehr, Gericht und Gefängnis sowie die überwiegende Zahl der Hochschulfakultäten. Die Serben sperrten den Albanern in den vergangenen Jahren mehrmals das Trinkwasser ab. Diese revanchierten sich, indem sie die Telefonverbindungen in den Nordteil kappten. Die Stromversorgung ihrer beiden Gebiete blockieren die Streitparteien immer wieder gegenseitig.

Häufig führt aber auch die chronische Überlastung der Infrastruktur zu Versorgungsengpässen, denn immerhin zählt Mitrovica mit 100.000 Einwohnern heute um 30.000 Menschen mehr als vor dem Krieg. 10.000 Kriegsvertriebenen stehen insgesamt 40.000 Menschen gegenüber, die in die Stadt flüchteten. Weitere 20.000 Serben und Albaner mussten von der einen in die andere Stadthälfte fliehen. Es gibt also kaum Familien, die - und sei es nur für ein paar Kriegswochen - nicht ihr Zuhause verloren hatten. Folglich prägen heute verlassene und zerschossene Wohnbauten sowie notdürftig errichtete oder reparierte Behausungen das Stadtbild. Am schwersten traf es, wie so oft bei nationalistischen Auseinandersetzungen, die Minderheit der Roma. Ihr Viertel wurde von albanischen Extremisten - unter dem fadenscheinigen Vorwurf der Kollaboration mit den Serben - vollkommen zerstört.

Verbesserung des Alltags

Die Verwüstung der Stadt, ihre nunmehrige Teilung sowie die daraus resultierenden Probleme der Nachkriegszeit veranlassten die internationale Hilfsorganisation CARE, ein so genanntes Re-Urbanisation Project in Mitrovica zu betreiben. Als vordergründiges Ziel nennt Projektleiter Fabio Borba, Architekt und Stadtplaner aus Brasilien, die Verbesserung der alltäglichen Bedingungen. Besondere Probleme bereiten derzeit die Überbelegung ganzer Viertel durch die unkontrollierte Bautätigkeit der Flüchtlinge, das regelmäßige Kollabieren der Trinkwasserversorgung in Folge illegaler Wasserentnahme, staubige und schlammige Straßen ohne Entwässerung und Beleuchtung, als Mülldeponien missbrauchte Parks und Spielplätze. Für den Planer drängt sich der Vergleich zu den Favelas seiner Heimat auf: "Hier wie dort handelt es sich um Siedlungen, die aus der Not heraus ohne jegliche Infrastruktur entstanden sind. Und ihren Bewohnern gewährt die Stadtverwaltung weder grundlegende Dienstleistungen noch notwendige Unterstützung."

Mit seinen Erfahrungen aus den Slums von Rio de Janeiro versuchte Borba in Mitrovica, die illegalen Bauten von der Stadtverwaltung legalisieren zu lassen und somit einen Investitionsanreiz für die Bewohner zu schaffen. Die Kommune drängte er, die Quartiere - so weit es die leeren Stadtkassen erlauben - mit der nötigen Ver- und Entsorgung nachzurüsten. Diese bürgernahe und an konkreten Erfordernissen orientierte Form von Stadtplanung, oder besser "Stadtmanagement", stellt für die meisten Planer im Kosovo, die sich - in sozialistischer Tradition - nach wie vor auf idealisierte Stadtentwürfe oder auf technokratische Direktiven aus der Hauptstadt stützen, ein Novum dar.

Warum Planung schwer fällt

Die Umstellung auf westliche Planungsprinzipien fällt vor allem den serbischen Experten schwer, weil dies die Anerkennung der internationalen Präsenz in Mitrovica und damit der neuen Situation bedeuten würde, in der sie - ihrem Anteil von 30 Prozent der Stadtbevölkerung entsprechend - nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Den Albanern wiederum fehlt es - nachdem sie in der Ära Milosevic von höherer Bildung und verantwortungsvollen Posten ausgeschlossen waren - vielfach an planerischer Kompetenz und organisatorischer Erfahrung. Beiden Seiten gemeinsam ist, dass sie derzeit ausschließlich für ihre eigene Stadthälfte planen und jegliche Zusammenarbeit mit ihren Kollegen jenseits des Flusses ablehnen.

Als Anreiz für eine erste Kooperation im Re-Urbanisation Project wurde den kosovarischen Urbanisten die Ausstattung mit modernen Computern und einschlägigen Programmen samt einer Einschulung angeboten. Allerdings mussten zwei Schulungsgebäude mit jeweils eigener Gerätschaft - eines im Norden und eines im Süden - bereitgestellt werden, da sich Serben und Albaner weigerten, selbst zeitversetzt an denselben Rechnern zu lernen. Auf diesem Weg gelang es Fabio Borba schließlich aber, in fachlichen Diskurs mit seinen Kollegen aus Mitrovica zu kommen - und ihnen neben modernen Planungstechniken auch zeitgemäße Planungsphilosophien näher zu bringen, allen voran die Maxime der Bürgeraktivierung und -beteiligung.

Mit den ersten Erfolgen des "Demokratischen Planens", etwa der Errichtung einer Schule durch Bewohner in Eigenregie, konnte Borba seinen lokalen Partner eindrucksvoll vor Augen führen, dass "Neighbourhoods" oft besser als traditionelle Reißbrettplaner in der Lage sind, brauchbare Lösungen für ihre alltäglichen Probleme selbst zu entwickeln - und dafür von der öffentlichen Hand Beratung und Unterstützung verdienen. Auch wenn Startprojekte wie diese noch von den internationalen Geldgebern des Urbanisierungsprojekts abhängen, achtete der brasilianische Stadtplaner von Anfang an darauf, dass mindestens 20 Prozent - und sei es durch Arbeitsleistung - von den Bürgern selbst getragen werden: "Nur so erfährt ein Projekt die notwendige Wertschätzung durch die Bevölkerung, da es sich dann ja um ihre Schule', um ihre Wasserleitung' handelt, die sie selbst geschaffen haben."

Mittelfristig setzt eine umfassende Re-Urbanisierung des von der Teilung gezeichneten Mitrovica allerdings eine Wiederbelebung der regionalen Wirtschaft voraus. Denn ohne Steuereinnahmen sind selbst einer modern denkenden Stadtplanung die Hände gebunden. Die meisten Albaner haben seit über zehn Jahren keine geregelte Arbeit mehr und leben von Subsistenz- und Schattenwirtschaft sowie von der Unterstützung ihrer im Ausland tätigen Verwandten. Die Serben wiederum verloren auf einen Schlag 8.000 Jobs, als die UNMIK, die Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen, das völlig veraltete Minenkombinat wegen akuter Gesundheits- und Umweltgefährdung schloss.

Probleme lösen versöhnt

Die wichtigste Grundlage für ökonomische, soziale und auch urbanistische Verbesserungen stellt aber eine Entspannung zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen dar. Daher, so die Entwicklungshilfeexpertin Irina Baumgartner, haben die meisten Hilfsprojekte in Kriegsgebieten auch eine so genannte Versöhnungskomponente. Als Beispiel aus einem anderen Teil des Kosovo nennt die Wienerin eine Initiative, die serbischen Bäuerinnen den Verkauf ihrer Produkte auf albanischen Märkten ermöglicht: "Für die Frauen geht es dabei um ihr Gemüse - für uns ist es im Hintergrund aber viel wichtiger, dass Serbinnen und Albanerinnen wieder etwas miteinander zu tun haben. Auf solchen Umwegen ist Aussöhnung oft eher möglich als auf direktem Weg. Und vielleicht findet das geteilte Mitrovica ja einst in den Stadtplanungsämtern wieder zueinander."

Der Autor arbeitet unter anderem als Stadtplaner in Osteuropa.