Das Schauspielhaus Wien eröffnet seine dritte Saison unter der Intendanz von Andreas Beck mit der österreichischen Erstaufführung von Kathrin Rögglas Katastrophenstück „worst case“ und meint damit unverhohlen auch die eigene Situation. Dem Schweizer Regisseur Lukas Bangerter gelang eine eigenwillige, komödiantische Inszenierung.

Mal sehen, ob die wälder wieder brennen, […] mal sehen, ob sich wassermassen gegen brücken stemmen oder dämme längst gebrochen sind, […] mal sehen, ob gebäudeteile auf uns zukommen, mal sehen, ob sich autos überschlagen, und sich metall ineinander schiebt. […] mal sehen, ob sie wieder zu anderen dingen übergehen, weil ihnen zu langweilig wird. mal sehen, ob sich wieder etwas tut.“

Diesen Anfangssätzen aus Kathrin Rögglas im Oktober 2008 in Freiburg uraufgeführtem „worst case“ ist beinahe alles zu entnehmen, worum es in dem Stück geht: um die Möglichkeit plötzlich hereinbrechender Katastrophen und die perverse Lust an den geborgten Fernkatastrophen, die Sehnsucht nach dem medialen Dabeisein, wenn endlich mal was wirklich Großes passiert.

Kunstsprache statt Videotechnik

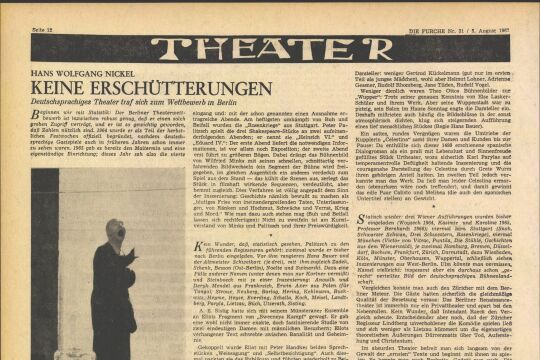

Der Schweizer Regisseur Lukas Bangerter hat zum Start der diesjährigen Saison am Wiener Schauspielhaus, die unter dem Motto „das rauschen der gegenmaßnahmen“ steht, das Stück auf eigenwillige, komödiantische Weise in Szene gesetzt. Anders als Röggla wählt der Regisseur für den mit „die Zuseher“ überschriebenen ersten Teil nicht eine Privatwohnung, er lässt das Stück in einer Art Kommandobrücke oder einer Reporterzeile spielen (Bühne: Aurel Lenfert). Von da aus schildert das kauzige Personal in der Manier von dauererregten Zaungästen mitleidslos den Katastrophenalltag. Auf diese Weise akzentuiert Bangerter die Medienkritik, die Röggla dem Stück unterlegt und die unsere Lust an Katastrophen als Katastrophe der massenmedialen Unterhaltung ausweist. Die Figuren sind hier nicht die über die Medien erstversorgten, zu Tode amüsierten Zuseher einer Gesellschaft des Spektakels, sondern sie erscheinen gleichsam als Täter, als beflissene Helfer eines globalen Mediensystems, dessen Credo lautet: besser als eine Katastrophe ist eine größere Katastrophe, ist die größte Katastrophe.

Wohltuend verzichtet Bangerter dabei auf den so nahe liegenden Einsatz von Projektions- und Videotechnik. Stattdessen setzt er auf Rögglas Kunstsprache sowie das großartige Ensemble (Max Mayer, Nicola Kirsch, Steffen Höld, Vincent Glander, Katja Jung und Bettina Kerl), das die apokalyptischen Bilder bloß evoziert, Bilder, die wir aus den einschlägigen Genres ohnehin längst schon kennen. In kaum enden wollenden Wortschwällen berichten „der Viereckige“, „der Beflissene“, „die Expertin“, „die Piepsstimme“ oder „die Kassandrasekretärin“ von ihren isolierten Hochständen aus in einem ins Groteske verzerrten Korrespondenten- und Expertenjargon vom nahen Untergang. Dabei stehen die von der Kostümbildnerin Andrea Fischer wunderbar adrett gekleideten, sauber frisierten Damen und ordentlich gescheitelten Herren in komischem Kontrast zum geschilderten Katastrophismus. Sie erscheinen so als von der Wirklichkeit abgetrennte, vom Ballast der Empathie kaum berührte Zeitgenossen, als gleichsam mumifizierte Existenzen, die sich nur am Tod des anderen noch der eigenen Existenz versichern können. Doch auch die ist höchst fragil, sind die Figuren doch von einer erschreckenden Selbstungewissheit. Röggla lässt sie, wenn sie nicht gerade zitieren, nur im Konjunktiv reden, von sich selbst sprechen sie nur in der dritten Person. Denn, so Rögglas Befund, das „Ich“ hat offenbar einen schweren Stand. Es vermag über das Eigen(tlich)e nichts zu sagen, ist buchstäblich stumm.

Wer bei der Pressekonferenz des Schauspielhauses Ende September gut zugehört hatte, kann kaum anders, als das Stück auch programmatisch zu lesen. Denn das Haus befindet sich laut Beck in einer beträchtlichen finanziellen Schieflage. Fast 400.000 Euro Schulden drücken das Haus. Dabei ist das Schauspielhaus – das 2007 gleichzeitig mit dem brut aus der Wiener Theaterreform hervorgegangen ist – eine einzige Erfolgsgeschichte. Bei Presse und Publikum beliebt, ist das Schauspielhaus eine über die Landesgrenzen hinaus bekannte Marke, die für eine nachhaltige Förderung von jungem Autorentheater steht.

Katastrophale Finanzlage

Beck trat 2007 zu den gleichen Konditionen an, wie seine Vorgänger Airan Berg und Barry Kosky 2001, d. h. mit einer Subvention von jährlich 1,165 Millionen Euro, wovon 430.000 der Bund beisteuert. Beck erklärte gleich, dass dieses Budget für ein Haus mit einem eigenen Ensemble, das Repertoire spielt und sechs bis sieben Stücke pro Saison herausbringen muss, um einen sinnvollen Spielplan zu gestalten, kaum ausreichen würde. Das Problem sei, wie Beck versichert, der Stadt und auch dem Bund bekannt, er dort schon mehrfach vorstellig geworden. Mehr als wohlwollende Absichtserklärungen hat er aber bisher nicht erhalten. Zudem wurde seit acht Jahren nicht nur die Subvention nicht erhöht, es wurden auch keine teuerungsbedingten Anpassungen vorgenommen. Beck hält eine Erhöhung der Subvention um etwa 350.000 Euro für unumgänglich. Das scheint kaum überzogen, läge er doch damit im Bereich des brut, das als Koproduktionshaus zudem die Möglichkeit der Quersubvention hat. Will man sich ein Haus wie das Schauspielhaus leisten, ist auf politischer Seite Handlungszwang angesagt – im Indikativ!