Wieland Schmied, Kunstkritiker und Schriftsteller, zum 75. Geburtstag.

Es ist unmöglich, eine Vorstellung der Leistungen Wieland Schmieds im Bereich von Literatur und Bildender Kunst auf engem Raum zu geben. Das wird schon daraus ersichtlich, dass der Katalog der Nationalbibliothek allein 213 Items unter dem Namen Wieland Schmied aufweist, von denen lediglich eine Veröffentlichung von 1941 mit Sicherheit auszuscheiden ist, und zwar Adolf Lehnert: "Waffenschmied des deutschen Volkes. Von Wieland dem Schmied bis Krupp." Der Name ist gewiss belastet, und dem Spiel mit der mythologischen Parallele haben sich wenige versagt.

Untrennbar ist der Name Wieland Schmieds mit den 50er Jahren verbunden, doch ist er für diese Epoche atypisch: Sie gilt nämlich als eine Zeit der Reaktion und Restauration: Kein frischer Wind wehte, man begnügte sich mit der Wiederherstellung von Burg und Oper, wo man bedenkenlos Nazigrößen bewunderte; man putzte sich fürs Ausland fesch heraus, lebte mit der Lebenslüge, weil man in der Not eine Lüge brauchte, fühlte katholisch und lebte liberal. Die neue Literatur hatte keine Öffentlichkeit, man brauchte eine Literatur, die als Therapie wirkte. Mit Preisen ausgestattet wurde die solide Antimoderne, Friedrich Torberg und Hans Weigel sorgten mit ihrer Brecht-Abwehr dafür, dass lieb Vaterland ruhig sein konnte.

Österreichs Moderne

Die Wende kam Mitte der 60er Jahre; was sich im Vorfeld von 1968 in Deutschland auf dem politischen Terrain ereignete, wurde in Österreich im Sandkasten der Künste als Probelauf einer Moderne vorgeführt: Und dann war sie plötzlich da, so etwa 1966: Heimito von Doderer starb, Handke hatte seinen ersten publikumswirksamen Auftritt in Princeton, die Wiener Gruppe wurde zum Begriff, als es sie schon nicht mehr gab, Bauers Stücke feierten Triumphe, Bernhard brachte einen neuen unverwechselbaren Ton und verunsicherte alle, die Österreich als Idylle verstanden. Hie Experiment und Avantgarde, dort Konvention und Tradition. Dass dieses Schema so einfach nicht anwendbar ist, wird klar, wenn man sich Autorinnen wie Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger, Hertha Kräftner oder Marlen Haushofer zuwendet. Schließlich wird gerade beim Studium der wenigen Organe, die sich auf Literarisches einließen, bewusst, wie intensiv damals schon die Debatten geführt wurden und wie schwer es ist, klare Zuordnungen der einzelnen Protagonisten im literarischen Feld durchzuführen.

In diesen Organen war (und ist immer noch) Wieland Schmied zuhause. Seine Stellungnahmen eignen sich auch vorzüglich zur Charakteristik der literarischen Entwicklung und damit auch zu einer Revision der Urteile. In ihm überschneiden sich mehrere Linien; H.C. Artmann und Thomas Bernhard, die so gar nicht zueinander passen, finden ihren Ort in seinen kritischen und analytischen Bemühungen, und im Hause dieses Kritikers sind viele Wohnungen.

Kunstreferent der furche

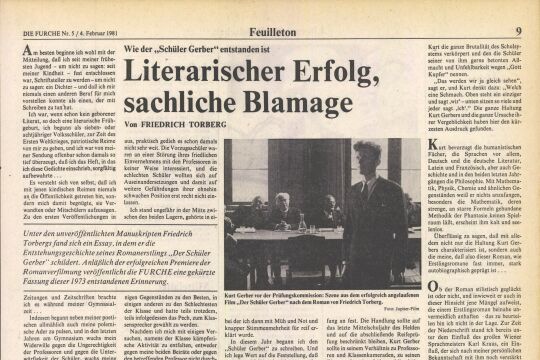

Der 1929 in Frankfurt geborene Wieland Schmied kam 1939 nach Mödling bei Wien. Er war in den Letzten Jahren des Krieges im Einsatz als Luftschutzmelder, studierte Juristerei, die er auch 1954 mit dem Doktorat abschloss, Kunstgeschichte, Archäologie und Völkerkunde, "aber nicht Germanistik", wie ein Lebenslauf eigens vermerkt. In der Folge bietet der Lebenslauf Informationen über Schmieds beruflichen Werdegang: Kunstreferent bei der "freien kulturpolitischen Wochenschrift Die Furche", ab 1960 Lektor im Insel-Verlag und Mitarbeit bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Kunstkritiker Und als solcher ist Schmied vor allem in den Bibliographien präsent. Wesentlich scheint mir, dass er mit seinem Bildungsgang sehr gut in die Nachkriegszeit hineinpasst: Dahinter scheint die Verweigerung der geregelten Karriere zu stehen.

Immer wieder geht es um die Bestimmung nicht der gesellschaftlichen, sondern der ethischen oder ästhetischen Existenz: Der Philosoph wird dem Lyriker und dem Epiker, kurzum dem Schriftsteller gegenübergestellt: "Der Schriftsteller braucht die lebendige rauhe Oberfläche der Wirklichkeit, um durch sie hindurch zur Tiefe zu gelangen - der Philosoph braucht sie nicht." Die frühen Texte von Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger sind beispielhaft für diese symbolische Verdichtung des Alltäglichen. Die Schauplätze haben chiffrenartige Bedeutung, es sind immer Orte, die an einer Grenze angesiedelt sind; am beliebtesten ist die Brücke, das mit konstanter Aufdringlichkeit verwendete Symbol der Literatur dieser Generation: Kaum ein Text, in dem nicht die Brücke zum entscheidenden Schauplatz wird.

Heimito von Doderer notierte 1951: "Es hat sich bei den jungen Literaten seit dem Krieg schon so etwas wie ein desperater Stil' herausgebildet; neue Kunstrichtung: Desperatismus." Es ist Nacht, wenn die Sterne dieser Generation leuchten sollen; so auch in den meisten Geschichten Wieland Schmieds, doch bei ihm tritt doch etwas ganz anderes ein, als es der so verbreitete Desperatismus vermuten ließe: Es kommt einer, der die prekäre Situation des Erzählers behebt, der ihm Mut macht, ein "Bote" heißt es, und wir wissen, dass Bote Angelos heißt, also ein Engel, der einen "Auftrag" hat.

In den Erzählungen des von Gerhard Fritsch besorgten Band "Links und rechts die Nacht" (1962) geht es immer um Entscheidungssituationen. Diese frühen Schriften sind symptomatisch für die Einstellung dieser Generation, die von den Erfahrungen der Katastrophe geprägt ist, deren Folge ein Mangelzustand ist, den zu beheben man unfähig ist und den zu beschreiben man doch nicht müde wird. Diesen Mangel durch die Kunst kompensieren, wird zum Antrieb für die ästhetische Praxis.

Besonders aufschlussreich sind Schmieds Mythenerzählungen. Sisyphos bekennt sich bei Schmied mit einer erstaunlichen Selbstüberredungsgabe zu seiner Aufgabe: "[...] indem ich etwas Unmögliches versuche, wachse ich mit jedem Schritt, mit jeder Steinbreite des Gebirges." Das Ende: "Ich werde nicht ans Ziel gelangen, und hätte ich Leben zur Verfügung, wie ihr Jahre habt und hätte ich die Kräfte von Herkules." Der Stein stürzt in die Tiefe. Sisyphos steigt ins Tal hinunter.

Aufspüren des Religiösen

Die Erzählungen Schmieds sind gewiss die publikumsabgewandte Seite seines Schaffens, denn bekannt ist er als der Kulturpublizist, der sowohl Literatur wie Bildende Kunst als auch komplexe kulturpolitische und philosophische Fragen auf angemessene Weise in den Medien, vor allem in den Printmedien zu übermitteln verstand. Es scheint fast keinen Bildenden Künstler von Kubin bis zu Giselbert Hoke zu geben, der nicht irgendwie in den Lichtkegel seiner analytischen Verve geriet.

"Fenster ins Unsichtbare. Zur Kunst der Christen" lautet der Titel einer 1960 erschienen Schrift, in der er ein bis heute besonders lesenswertes Urteil wagt, ohne dabei durch die Hintertür konfessionelle Bindungen einzuschmuggeln: "Vielleicht ist es diese Erfahrung, die unserer Zeit aufgetragen wurde: das Aufspüren des Religiösen, des Heiligen, noch im Entferntesten, Entlegensten, im profanen Bereich, wo keiner mehr an da Heilige zu denken wagte. [So kann beispielsweise unter dem Pinsel van Goghs ein gewöhnlicher Korbsessel franziskanischen Geist spüren lassen oder die herniederbrennende Sonne eine Emanation Christi sein.]"

Wieland Schmied hatte in den 50er Jahren seine Ausbildung erhalten; diese Lehrjahre haben ihn für die verantwortungsvollen Aufgaben in Hannover und München vorbereitet. Er war Moden nie hörig und tolerant verschiedenen Positionen gegenüber, so sie durch das Werk und die Persönlichkeit gedeckt waren. Eine Toleranz, die das Gegenteil von Gleichgültigkeit ist. Als Friedensreich Hundertwasser anlässlich der Verleihung des Großen Österreichischen Staatspreises gegen die Avantgarde mit wenig differenzierten Argumenten loszog, wies ihn Wieland Schmied mit sanfter Deutlichkeit in die Schranken. Es bedarf einer gewaltigen Masse an Energie, um als Kommentator und Kritiker den Ansprüchen der Kunst mit Verständnis, aber auch mit Reserve, wo sie angebracht ist, zu begegnen. Das hat Wieland Schmied über die Jahre getan, und das hält fit.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!