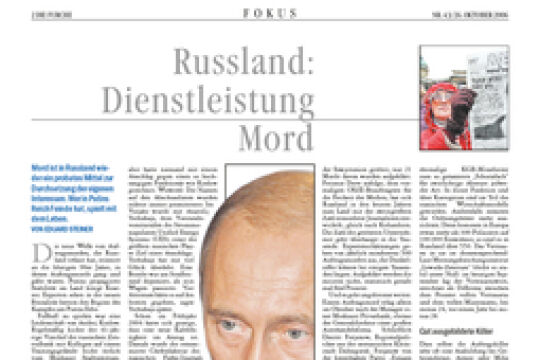

Der Terror als schöne Kunst betrachtet

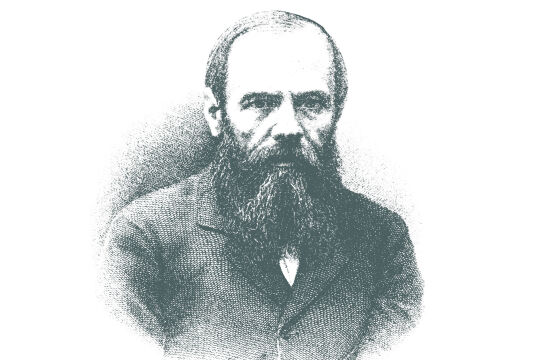

Der russische Politiker, Terrorist und "Gentleman-Killer" Boris Sawinkow versuchte sich als Schriftsteller. Sein Roman "Das fahle Pferd" aus 1909 ist ein faszinierendes, kulturhistorisches Dokument eines Attentats.

Der russische Politiker, Terrorist und "Gentleman-Killer" Boris Sawinkow versuchte sich als Schriftsteller. Sein Roman "Das fahle Pferd" aus 1909 ist ein faszinierendes, kulturhistorisches Dokument eines Attentats.

Die Geschichte ist rasch erzählt: Eine Gruppe junger Terroristen versucht 1905 den Großfürsten Sergej, Generalgouverneur von Moskau und Onkel des regierenden Zaren, zu töten. Nach ersten Misserfolgen gelingt das Attentat, der Großfürst stirbt. Das Ziel, die politische Destabilisierung des Landes voranzutreiben, ist erreicht. Ein paar Jahre später erscheint in Russland der Roman "Das fahle Pferd", der dieses Attentat zum Thema hat. Das Buch stammt aus der Feder jenes Mannes, der dieses Attentat geplant und organisiert hat. Der Roman ist keine Apologie, kein Geständnis, kein Protokoll, sondern künstlerische Bearbeitung und zugleich ästhetische Deutung der Tat.

Der Autor dieses Buches Boris Sawinkow war ein russischer Adeliger, Sohn eines Staatsanwaltes, der sich unter dem Einfluss der damals aktuellen revolutionären Strömungen eine Privatphilosophie zurechtgelegt hatte, die es ihm erlaubte, auf politische Großwildjagd zu gehen. Der elegante, eiskalte Gentleman-Verbrecher hatte es auf Trophäen, sprich: Gouverneure, besser noch: Generalgouverneure, am besten aber natürlich Mitglieder der kaiserlichen Familie, abgesehen. Leo Trotzki, der für solche Dinge ein Sensorium hatte, kritisierte dieses Herangehen schlichtweg als "zu sportlich". Der Tod des Autors, Sawinkow stürzte 1925 aus dem fünften Stock der Ljubjanka, also des Hauptquartiers des sowjetischen Geheimdienstes, zeigt, dass der in Fahrt geratene Massenmord an politischen Gegnern mit solchen Künstlernaturen nichts mehr anzufangen wusste.

Russlands literarische Szene

Aber noch ist es nicht so weit. Wir schreiben 1908. Jeder Killer hat Stehzeiten. Liebesgeschichten sind unvermeidlich, bringen allerdings Gefahren mit sich: Irgendwann kommt ja doch die Frage, was man denn beruflich eigentlich so mache. Warum also nicht schreiben? Man nehme Dostojewski als Basis intellektueller Selbstermächtigung ("Raskolnikow", "Die Brüder Karamasow"), dazu etwas vom heute völlig vergessenen Stanisław Przybyszewski (also Strindbergsche Erotik, Okkultismus und falsch verstandenen Nietzsche) - und schon kann man sich auf der Flucht vor den zaristischen Häschern in einem gut gewärmten Hotelzimmer (zumindest auf dem Papier) zum Herrn der Welt erklären.

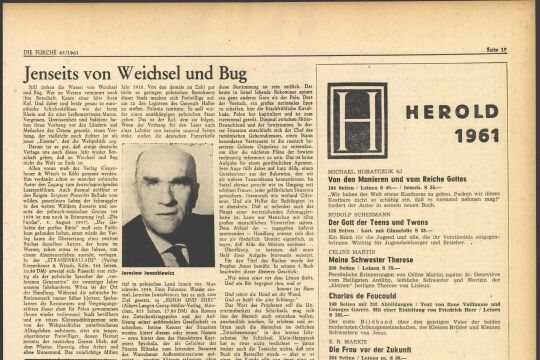

Gut aussehend, immer elegant, blendende Umgangsformen (der Großfürst hätte das vielleicht anders gesehen), wechselnde Identitäten, geheimdienstliche Aufträge und umständehalber vielgereist - Boris Sawinkow war, wo immer er sich gerade zeigte, gesellschaftlich ein großer Erfolg. Als Sawinkow den beiden führenden Exponenten der damaligen literarischen Szene Russlands, Zinaida Gippius und Dmitri Mereschkowski, sein Manuskript zeigte, war beiden sofort klar, hier den Roman des Tages in Händen zu halten. Etwas entschärft, unter einem Pseudonym und mit einem Titel von Zinaida Gippius konnte der Text 1909 in Russland in Mereschkowskis literarischer Zeitschrift und bald darauf auch in Buchform erscheinen.

Der Roman - und hier dürfte die künstlerische Mitwirkung von Zinaida Gippius am ehesten zu spüren sein - besticht durch seine Modernität, seine nüchterne Sachlichkeit und Klarheit. Diese Strenge wird durch lyrische Passagen kontrastiert. Das ist alles bewusst künstlerisch und artistisch gemacht - verrät aber die Profis, die Routiniers, die hier im Hintergrund mitgearbeitet haben. Die kurzen Tagebucheinträge drehen sich um die Leute, die notwendig sind, um die Tat Wirklichkeit werden zu lassen. Sawinkow folgt hier Dostojewski, der ja in seinem Roman "Die Brüder Karamasow" auch vier Söhne braucht, also vier Aspekte ein und derselben Absicht, um die Tat, die Ermordung des alten Karamasow, vollständig zu motivieren. So auch hier: Es gibt Erna, die verliebte hässliche Chemikerin "mit den großen Händen", die die Bombe baut und sich dem Helden zu Füßen legt; es gibt Wanja, den Christen, der die Bibel auf seine Art versteht und schließlich die tötende Bombe wirft; Fjodor, den über die Ungerechtigkeit empörten einfachen Arbeiter, der nur will, dass die da oben endlich alle weg sind; es gibt Heinrich, den Sozialisten, der Erna liebt und von einer besseren Welt träumt. Und es gibt ihn - George - den Mann mit dem Über- und Durchblick, den Herrn über Leben und Tod. George dreht das große Rad, spielt Schicksal und findet dabei noch Zeit, der verheirateten Jelena nachzustellen und in einem Duell ihren Mann totzuschießen. Anzunehmen, dass Sawinkow bei dieser Figur zuallererst an sich selbst dachte.

Ein faszinierendes Dokument

Das zwanzigste Jahrhundert ist über solche Karrieren unbarmherzig hinweggeschritten. Die Auftragskiller von Anna Politkowskaja oder Boris Nemzow erzählen andere Geschichten. Der Kommentarteil des Bandes, der mehr als ein Drittel des Buchumfanges ausmacht, beweist, wie viel kulturhistorisches Zusatzwissen beigebracht werden muss, um den Text richtig würdigen zu können. Die Essays des Übersetzers Alexander Nitzberg und des Osteuropaforschers Jörg Baberowski sind da in hohem Maße hilfreich und ein überaus informativer Lesestoff.

Von Motiven wie maßloser Eitelkeit und Selbstermächtigung einmal abgesehen, taugt das Buch nicht in der aktuellen Diskussion über Ursachen und Hintergründe des Terrors. Es ist und bleibt das faszinierende Dokument ganz zeitspezifischer Irrtümer. Das Einzige, was man sofort wiedererkennt und das in Russland offenbar alle Kataklysmen überdauern konnte, ist diese sonderbare Erregung, die die Straße erfasst, wenn bei den Sicherheitskräften Spannung spürbar wird, Minuten, bevor ER kommt, dieses Laufen und Sich-Positionieren, diese Momente, in denen sich die Macht für einen Lidschlag zeigt, um gleich wieder in einer Wolke von Staub und Lärm zu verschwinden, diese unausrottbare und verräterische Attitüde staatlicher Allmacht - Sawinkow hat das Vorbeisausen der großfürstlichen Kutsche treffend beschrieben. Da kann man auch heute nur sagen: Ja, genau so ist es!

Das fahle Pferd

Roman eines Terroristen

Von Boris Sawinkow

Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg, Galiani Berlin 2015.

304 S., geb., € 23,70