In „Das unklassische Bild“ entwirft der Kunsthistoriker Werner Busch eine Gegengeschichte zur antiidealistischen Kunst, „Die westeuropäische Kunst neu vermessen“ will Werner Hofmann.

Die westeuropäische Kunst neu zu vermessen“ – so lautet das ehrgeizige Projekt des in Wien geborenen Kunsthistorikers und Ausstellungskurators Werner Hofmann. Diese Intention verbindet ihn mit dem in Berlin tätigen Kollegen Werner Busch, der in seiner jüngsten Publikation die klassische, akademische Kunst nicht mehr als Hauptstrang der europäischen Kunstgeschichte verklärt, sondern deren Neuvermessung vornimmt. Der Ausgangspunkt dabei ist das seit der Renaissance als Inbegriff des klassischen Kunstwerks verehrte Tafelbild, das sich durch eine gesetzmäßige, rationale Ordnung auszeichnet. Hier herrschen Klarheit, Korrektheit und Überschaubarkeit.

Wildwuchs der Phantasie

In der kürzlich publizierten Studie „Das unklassische Bild“ entwirft der an der Humboldt Universität in Berlin lehrende Kunsthistoriker Werner Busch eine Gegengeschichte der nicht akademischen, antiidealistischen Kunst, die sich dem „unklassischen Bild“ widmet. Im Gegensatz zum klassischen Bild, das er mit den Attributen des Vernünftigen, Regelrechten, Normativen und Offiziellen belegt, ist „das Unklassische unvernünftig; der Wildwuchs der Phantasie verstößt gegen Regeln und Normen“. Eine weitere Eigenschaft des Unklassischen besteht darin, der Wirklichkeit, der Materie und dem Empirischen verpflichtet zu sein, während das Klassische sich im Reich des Ideellen bewegt. Dieser Gegensatz ist auch der Philosophie nicht unbekannt: Seit der Antike bekämpfen einander die Vertreter des Idealismus und des Materialismus. In der christlichen Religion findet sich dieser Antagonismus bei Paulus: Dort ist „der Geist wider das Fleisch“.

Busch erwähnt einen weiteren Topos der klassischen Kunsttheorie: Den Antagonismus von Zeichnung und Farbgebung. Er beruft sich auf die Ausführungen des italienischen Malers und Kunsttheoretikers Giorgio Vasari, in denen er die Zeichnung nobilitierte: „Die Zeichnung ist der Vater unserer drei Künste, der Malerei, Bildhauerei und Architektur“, verkündete Vasari, „sie holt aus allen Erscheinungen ein allgemein geistiges Element hervor, die Idee aller Dinge der Natur.“ Die Zeichnung als fixierende Form des Kunstwerks gibt eine Vorstellung von der reinen Idee des dargestellten Gegenstands, während die Farbgebung bloß einen Eindruck des Sinnlich/Körperlichen vermittelt. Aristotelisch gesprochen ist die Zeichnung das Substanzielle, während die Farbe bloß das Akzidenzielle, das sich stets verändernde Seiende, darstellt.

Busch findet in der Malpraxis von Tizian eine künstlerische Vorgangsweise, die sich von der klassischen Malerei radikal unterscheidet: Er bringt nicht die bereits vorgefertigte Idee eines Sujets mittels einer ausgearbeiteten Zeichnung auf die Leinwand, sondern das Bild entsteht während eines schöpferischen Prozesses, der Übermalungen, Überarbeitungen und Veränderungen kennt. Die Gestaltung des Bildes erfolgt durch die Arbeit auf der Leinwand, die keinem geregelten Ablauf folgt. Der Künstler experimentiert mit der Farbe, korrigiert seine Entwürfe. Malerei ist ein kreatives Tun; sie gleicht einer Reise in das Unbekannte.

Facettenreiche, ineinanderfließende Motive

Das Ergebnis dieser Vorgangsweise ist ein Kunstwerk, in dem durch die Nuancierung der Farbgebung eindeutige Konturen verschwinden. Dadurch erhält das Bild den Charakter des Lebendigen. Die statische Anordnung des klassischen Bildes weicht der Darstellung facettenreicher, ineinander verfließender Motive und Stimmungen: „Das Bild wird lebendig, es atmet und wir übertragen diese Lebendigkeit auf das Gezeigte, das ebenfalls zu leben und zu weben scheint.“

Auch in der Naturdarstellung ortet Busch einen Dualismus; der klassische Künstler gibt die Natur wieder, wie sie dem Idealbild entspricht. Sie sollte vor allem harmonisch dargestellt werden, gereinigt von allen Elementen des Düsteren oder Erhabenen. Der unklassische Maler hingegen zeigt die Natur, wie sie sich sie in ihrer Wechselhaftigkeit präsentiert. Am Beispiel des englischen Malers John Constable, der von 1776 bis 1837 lebte, stellt Busch einen unklassischen Künstler vor, der unterschiedliche Naturerscheinungen festzuhalten versuchte. Seine Themen waren flüchtige Lichteffekte des Augenblicks, die eine Landschaft in einer bestimmten Stimmung wiedergaben. Im Gegensatz zu klassischen Malern, die virtuos mit Versatzstücken jonglierten, die sie der Bibel, der Mythologie oder der Geschichte entnahmen, zog er es vor, den rigorosen Bildungskanon der akademischen Kunst zu durchbrechen und sich mit Landschaftsstudien seiner engeren Heimat oder mit zahlreichen Wolkenstudien zu befassen. Es geht Constable um das Festhalten eines bestimmten atmosphärischen Moments; der französische Kunsttheoretiker Pierre-Henri de Valenciennes spricht „vom Ertappen auf frischer Tat“. Die Konstruktion einer idealtypischen Landschaft, die dem Ideal der klassischen Kunst entspricht, ist für Constable, der nur die gesehene und erlebte Natur darstellen will, „die größte Sünde wider die Wahrheit“.

Die unklassische Kunst, deren Reflexionen niemals in methodisch gelehrte Traktate übersetzt wurden, verlor spätestens in der Mitte des 18. Jahrhunderts ihren Gegner. Die Richtlinien der klassischen Kunst begannen sich allmählich aufzulösen; ihr Anspruch, die künstlerische Tätigkeit auf die bloße Umsetzung eines geistigen Urbildes zu reduzieren, konnte nicht länger aufrecht erhalten werden. Die Konsequenz war eine Entwicklung, die Busch so beschreibt: „Das Unklassische trat einen Siegeszug an, der in der Moderne mündet.“

Radikale Umwertung der Werte

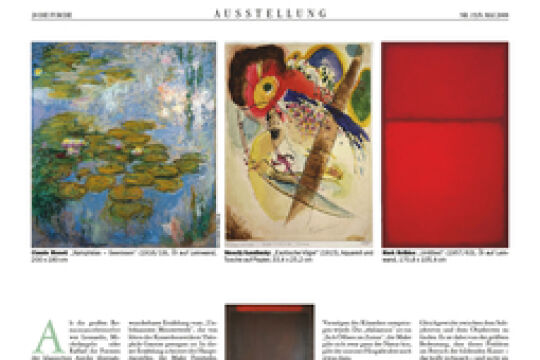

In der Moderne, speziell in der Kunst des 20. Jahrhunderts, erfolgte dann eine radikale Umwertung der Werte, die der in Wien geborene Kunsthistoriker Werner Hofmann bereits in seinem Buch „Die Moderne im Rückspiegel“ nachgezeichnet hat. Dort beschreibt er, wie das klassische „monofokale, einansichtige Bild“ in der Moderne seine Bedeutung verlor. Im „monofokalen Bild“ dominierte die Zentralperspektive, also die Darstellung des Raumes auf einer zweidimensionalen Bildfläche, die dem Betrachter Sehbedingungen wie im wirklichen Raum vorgaukelte. Die Metapher dafür, die der italienische Kunsttheoretiker Leon Battista Alberti verwendete, war das „offene Fenster“, das den Blick auf eine kompakte Anordnung des Dargestellten eröffnete. Das „polyfokale, mehransichtige Bild der Moderne als Nebeneinander von verschiedenen Wirklichkeitsgraden, das von der Naturnähe bis zur Stilisierung und Abstraktion reichen kann“, beendete die Illusion der vermeintlichen Einheit des Bildes. Sie wurde durch die Darstellung verschiedener Perspektiven aufgebrochen, wie es exemplarisch im Kubismus oder im Futurismus erfolgte. Das Kunstwerk fungierte nicht länger als exakte Repräsentation der Wirklichkeit, sondern als ein Dokument künstlerischer Kreativität. Die entscheidende Neuerung drückt sich in der Maxime aus, die Wassily Kandinsky formulierte: „Der Künstler darf jede Form zum Ausdruck bringen.“ Die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts weist genügend Beispiele dafür auf: Von der Deformierung von Gegenständen im Kubismus über die Schaffung künstlicher Welten aus Abfall, die Kurt Schwitters im labyrinthischen Merzbau realisierte, bis zu den Happenings von Wolf Vostell oder Allan Kaprow.

Literaturtipps:

Werner Busch: Das unklassische Bild. Von Tizian bis Constable und Turner. C. H. Beck Verlag, München 2009, 341 S., geb., E 30,80

Werner Hofmann: Die Moderne im Rückspiegel. Hauptwege der Kunstgeschichte, C. H. Beck Verlag, München 1998, 399 S., geb., E 15,40

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!