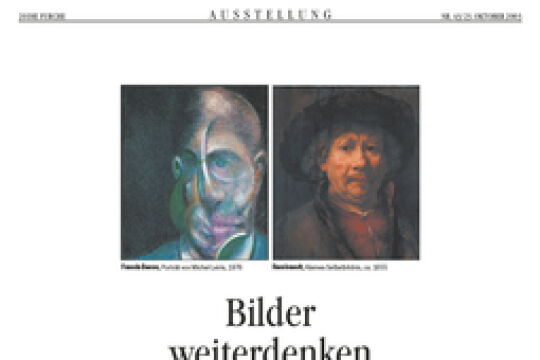

Am 22. Jänner vor 450 Jahren wurde Francis Bacon in London geboren. Der englische Philosoph und Staatsmann war ein früher Vorreiter und Wegbereiter der modernen Wissensgesellschaft.

Der englische Philosoph Francis Bacon gilt vielfach als Stammvater einer theoretischen Position, die als oberstes Ziel die Beherrschung der Natur anstrebt. Dies sollte durch eine genaue Analyse der Naturvorgänge geschehen, die den Menschen in die Lage versetzen würde, die Natur für seine Zwecke zu nützen. Das Bacon zugeschriebene Diktum "Wissen ist Macht“ wäre als Legitimation anzusehen, die Natur hemmungslos auszubeuten und stünde so am Beginn eines Prozesses der katastrophalen Naturzerstörung, wie sie heute überall zu beobachten ist.

Dass diese Sichtweise eine unzulässige, ideologische Vereinfachung darstellt, die in verschiedenen Philosophiegeschichten immer wieder auftaucht, wird bereits in den ersten Aphorismen von Bacons Hauptwerk "Neues Organon“ klar. Dort ist die Rede vom Menschen als "Diener und Erklärer der Natur“ und von der "Feinheit der Natur, die die menschlichen Sinne und den Verstand um ein Vielfaches übertrifft“. Das klingt schon anders als die Bacon zugeschriebene Sichtweise der Natur als schier unerschöpfliches Potenzial an Rohstoffen und Bodenschätzen, das zum Nutzen des Menschen ausgebeutet werden sollte.

Steile politische Karriere

Geboren wurde Francis Bacon am 22. Jänner 1561 als Sohn des Großsiegelbewahrers Sir Nicholas Bacon und seiner gebildeten Frau Lady Ann in Highgate bei London. Durch die Beziehungen seines Vaters hatte er schon früh Kontakte mit den Inhabern der höchsten Staatsämter und mit dem englischen Königshaus. Dies war eine ideale Voraussetzung für eine eindrucksvolle juristische und politische Karriere. Bacon studierte seit 1573 in Cambridge die artes liberales und übte seit 1579 den Beruf eines Rechtsanwalts aus. Er kam 1595 ins Parlament und wurde 1617 zum Großsiegelbewahrer ernannt. 1618 wurde er Lordkanzler und zum Baron von Verulam geadelt. Bacons steile politische Karriere fand ein jähes Ende. Ihm wurde Korruption im Amt vorgeworfen; er gestand seine Bestechlichkeit und erklärte, dass er "herzlichst und bußfertig“ bereue. Das Parlament verurteilte ihn zu einer hohen Geldstrafe und zu einer Haftstrafe im Tower, die durch einen Begnadigungsakt von König James I. nur einige Tage dauerte. Danach widmete sich Bacon ausschließlich der Forschung und der Dokumentation seiner Arbeit. Dieser Forschungsdrang trug maßgeblich zum Tod des Gelehrten bei. Während einer Reise wurde Bacon von plötzlichem Schneefall überrascht. So kam er auf die Idee, ein kleines Experiment bezüglich der Konservierung toter Körper zu machen. Er stopfte ein Huhn mit Schnee aus und wollte den Verwesungsprozess beobachten. Dabei erkältete er sich und starb schließlich am 26. April 1626 an einer Lungenentzündung.

Bacon verstand seine Philosophie als radikale Innovation, als eine "Instauratio Magna“, deren Intention bereits im Titelblatt des gleichnamigen Buchs anschaulich gemacht wird. Dort sieht man die Ausfahrt von Schiffen der Wissenschaft, die zwischen zwei Säulen in den weiten Ozean aufbrechen. Die beiden Säulen symbolisieren zwei Tendenzen in der Wissenschaft, die es zu überwinden galt: die Überschätzung des Erreichten und die Unterschätzung des Erreichbaren. Auch die Bildunterschrift formulierte Bacons wissenschaftliches Programm: "Viele werden hinausfahren, und das Wissen wird wachsen“, heißt es da.

Wider Trugbilder und Idole

Die Voraussetzung für dieses kühne Projekt war eine grundlegende Kritik der bestehenden Wissenschaft, die von zwei Strömungen dominiert wurde: Einerseits von der dogmatischen "Professorenphilosophie“, die sich auf antike Autoren wie Aristoteles berief; ihr warf Bacon vor, nur einen Reichtum an Worten produziert zu haben, der für die wissenschaftliche Forschung unproduktiv gewesen sei. Andererseits gab es die Tradition der Empiriker - der Mechaniker, Mediziner und Alchemisten - die sich damit begnügte, wie die Ameisen zu sammeln und ihre Experimente nicht zu Theorien zu verarbeiten. Dagegen stellte Bacon die Tätigkeit seiner neuen Wissenschaft, die dem Werk einer Biene gleiche, "die den Saft aus den Blüten der Gärten und Felder zieht und ihn aus eigener Kraft behandelt und verdaut“. Bisher hätten in der Philosophie Prinzipien geherrscht, die sogenannten Antizipationen, meinte Bacon, die der Verstand ohne Rücksicht auf die wirkliche Natur der Dinge einfach als gegeben voraussetze und als ewig gültige Werte verehre. Um nun eine möglichst adäquate Kenntnis der Natur zu erlangen, sollte sich der Wissenschafter verschiedener Vorurteile entledigen, die der menschlichen Spezies eigen und tief verwurzelt seien. Bacon nannte sie in Anlehnung an Platon Idole oder Trugbilder, die "in der menschlichen Natur selbst“ begründet seien. Diese Idole entstünden durch individuelle Täuschungen, durch die kritiklose Übernahme von traditionellen Werten, sprachlichen Stereotypien und die Gewohnheit, die Natur anthropomorph zu bewerten. Der frühe Ideologiekritiker Bacon erhob nun die Forderung, diesen überholten Antizipationen und Idolen "mit festem und feierlichem Entschluss zu entsagen“ und sie durch "Interpretationen“ zu ersetzen, deren Ziel darin bestehe, eine möglichst genaue Kenntnis der Natur zu erlangen. Dies dürfe nicht durch Zwang oder durch Gewalt erfolgen, sondern lasse sich nur durch Einfühlung und Erkundung der inhärenten Gesetzmäßigkeiten erforschen. So sollten die Schatzkammern der Natur durch wissenschaftliche Forschungen erschlossen und dem Menschen zugänglich gemacht werden.

Fiktiver Inselstaat "Neu-Atlantis“

Bacons Ideal war es, eine Synthese von technischem Können und theoretischer Vernunft herzustellen. Er war davon überzeugt, dass nur die experimentelle Methode geeignet war, die wohl gehüteten Geheimnisse der Natur zu erforschen und sie den Menschen zugänglich zu machen. Dabei ging es ihm nicht darum, die durch Experimente neu entdeckten Grundsätze als nunmehr unveränderbare, gültige Wahrheiten festzuschreiben, sondern sie als Anstoß für neue Entdeckungen zu betrachten, die wiederum neue Interpretationen ermöglichten. Bacons Forschungsmethode verstand sich als dynamische, experimentelle Tätigkeit, als work in progress, das sich niemals in einer statischen, alle Phänomene erklärenden Systemtheorie verfestigen konnte; vielmehr sollte sie eine neue wissenschaftliche Praxis initiieren.

Wie sich Bacon diesen dynamischen Forschungsprozess vorstellte, wurde in der Utopie "Neu-Atlantis“ deutlich. Darin beschrieb Bacon einen fiktiven Inselstaat, dessen Bewohner einen wissenschaftlichen Standard erreicht haben, der für die Zeitgenossen Bacons wie Science-Fiction geklungen haben mag. So finden sich im Inselstaat bereits unterschiedliche Laboratorien in 500 Metern Tiefe, über 800 Meter hohe Forschungstürme, Großraumlaboratorien für Wärmeforschung, Ernährungswissenschaften und Pharmakologie. Erforscht werden dabei die Astronomie, die Nutzung von Wasserkraft, die Züchtung von Lebewesen und Pflanzen, die Entwicklung von effizienten Kriegsgeräten, Flugzeugen, Unterwasserbooten und sogar die Konstruktion von Robotern und Automaten. Diese scientific community mit ihren Forschungslabors sollte zur materiellen Verbesserung der Menschheit beitragen. Bacons Utopie war auch als Anregung für James I. gedacht, der, so Bacon in einem Widmungsschreiben an den König, Sorge tragen sollte "für die Sammlung und Vollendung einer Natur- und Experimentalgeschichte, sodass nach vielen Zeitaltern die Philosophie und Wissenschaften nicht länger in der Luft schweben, sondern auf den Fundamenten aller Arten von Wissenschaften ruhen mögen“.