Die Vorwahlen der Republikaner wachsen sich zu einem parteiinternen Debakel aus. Nicht nur weil sich die Kandidaten gegenseitig beschädigen. Das System selbst behindert zusätzlich die Findung eines Konkurrenten von Barack Obama.

Alle Vergleiche hinken. Doch stellen Sie sich vor, der Präsidentschafts- oder Kanzlerkandidat der ÖVP wird nicht vom Parteivorstand nominiert, sondern durch Vorwahlen vom Burgenland bis nach Vorarlberg. Dabei dürfen nicht bloß Mitglieder ihre Stimme abgeben, sondern wer gerade Lust dazu hat. Auch Stammwähler der SPÖ sind an der ÖVP-Kandidatenkür beteiligt, um sich den subjektiv schwächsten Gegner auszusuchen.

Zugleich findet trotz Beteiligung von nur wenigen Prozent der Wahlberechtigten ein gigantisches Medienspektakel statt, das sogar von Unter- und Oberstinkenbrunner Versammlungen in Sondersendungen berichtet. Das Ganze dauert ein halbes Jahr lang, und der Vorwahlprozess kostet Hunderte Millionen. Am Ende gewinnt ein Möchtegern-Präsident infolge der Kriegskassa aus Sponsorgeldern Frank Stronachs. Undenkbar? Ist es nicht. Bewerber für das US-amerikanische Präsidentenamt werden exakt auf diese Art bestimmt. Der Unterschied ist, dass es um das mächtigste Amt der Welt geht, und die Kandidaten sogar Staats- und Regierungschef in Personalunion werden.

Präsidentschaftskandidaten in den USA könnten in jedem Einzelstaat mühsam Unterstützungserklärungen sammeln, um bei der am "ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November“ stattfindenden Wahl anzutreten. Die komplizierte Formulierung in der Verfassung ist religiös motiviert. Sie garantiert, dass weder zu Allerheiligen gewählt wird, noch man früher mit Pferd oder Kutsche bereits am kirchlichen Sonntag zum Wahlgang anreiste.

Flächendeckend genug Unterschriften zu erhalten, das ist jedoch fast aussichtslos. Zuletzt scheiterte 1992 der Multimilliardär Ross Perot. Knapp 20 Millionen Wähler waren für ihn, doch hatte er es nicht in allen Wahlbezirken auf den Stimmzettel geschafft. Also geht es vor allem darum, von der Demokratischen oder Republikanischen Partei aufgestellt zu werden.

Der Horror unklarer Mehrheiten

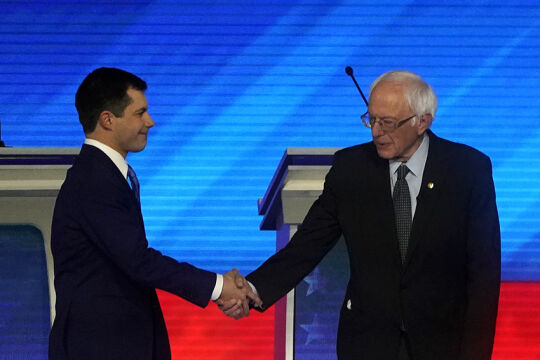

Dafür versuchen momentan Mitt Romney und Co. in parteiinternen Vorwahlen - mangels Konkurrenz für Barack Obama gibt es bei den Demokraten solche nur als Schönheitswettbewerb - Delegiertenstimmen für den Nominierungskonvent zu sammeln. Dieser entspricht einem Bundesparteitag und findet von 27. bis zum 30. August in der Sonnenstadt Tampa statt. Im Idealfall sind da keine Kampfabstimmungen zu sehen, sondern Medienshows zur offiziellen Verkündung eines längst feststehenden Vorwahlsiegers. Den Republikanern freilich droht die Horrorvorstellung völlig unklarer Mehrheiten. Es gibt 36 republikanische Primaries mit verschiedensten Abstimmungstechniken. Die Methoden reichen vom Stimmzettel bis zu Touch-Screen-Verfahren. In 19 Fällen - zu den 50 Einzelstaaten kommen der Washingtoner District of Columbia und US-Territorien wie Puerto Rico, Guam, Marianen- und Jungferninseln - wird der Urnengang durch "caucuses“ als Suche des jeweiligen Kandidaten auf Parteiversammlungen ersetzt.

Lediglich in rund 60 Prozent der Vorwahlen muss man sich als Anhänger der Republikaner deklarieren. Also kann der politische Widersacher versuchen, durch "raiding“ die Mehrheitsverhältnisse zu beeinflussen. Zünglein an der Waage sind parteiexterne Wähler selten, stören tun sie gewaltig. In Michigan Ende Februar kamen etwa 10 Prozent der Stimmen aus dem Lager Obamas. Dieses befürwortet den erzkonservativen Rick Santorum anstatt des im Vergleich moderaten Mormonen Romney.

Ausgerechnet der Katholik Santorum treibt gemäßigte Glaubensgenossen als Wechselwähler in die Arme Obamas. Ein radikal-fundamentalistischer Gegner jedweder Empfängnisverhütung vor und in der Ehe ist sicher nicht mehrheitsfähig, wenn 98 Prozent der amerikanischen Frauen irgendwann in ihrem Leben mit welcher Methode auch immer verhüten.

Verworrenes Wahl-System

Nicht nur deshalb haben die Republikaner Probleme, sich zu einigen. In nur 13 Staaten gilt das Prinzip, dass dem Sieger alle Delegiertenstimmen des Staates zufallen. Überall sonst gibt es eine prozentuelle Aufteilung oder gar keine Verpflichtung der Delegierten, sich an das Vorwahlergebnis zu halten.

Die Republikaner stehen damit am Rande der Selbstblockade. Im Vorwahlreigen konnte sich Romney nicht absetzen. Santorum und der frühere Parteiführer Newt Gingrich verhinderten das, weil eine fundamentalistische Parteibasis sie stützt und ihnen das Geld nicht ausgeht. Dafür sorgt die Tea-Party-Bewegung der Republikaner, welche ursprünglich neoliberale Wirtschaftsstandpunkte einnahm, doch von der religiösen Rechten bis hin zu offen rassistischen Sympathisanten unterstützt wird.

Die bittere Konsequenz des Richtungs- und Geldstreits: Romney oder ein Mitbewerber müssten vor dem Parteitag 1.144 von 2.283 Delegierten - 50 Prozent plus eine Stimme - sicher haben. Nach dem "Super Tuesday“ am 6. März mit Vorwahlen in 10 Staaten fehlten Romney dazu 717 Stimmen. Er hatte somit erst ein schlappes Drittel des notwendigen Zuspruchs erhalten. Inzwischen hat sich wenig geändert. Romney lag vor den Wahlen in Alabama, Mississippi und Hawaii fast 250 Delegiertenstimmen vor Santorum und noch deutlicher vor Gingrich. Doch sind sie alle weit von einer Parteitagsmehrheit entfernt. Wenn überhaupt, kommt es erst Ende April zum Showdown in New York und Pennsylvania. Oder das Vorwahltheater wird bis Tampa verlängert.

Dabei entstand das heutige System der Vorwahlen, um die intransparente Machtfülle von Parteiführern zu beschränken. Sie hatten öfters durch fragwürdige Absprachen und Intrigen Kandidaten ausgesucht, die weder den Wünschen der Parteiwähler entsprachen noch Erfolgschance hatten. Besonders dramatisch war ein turbulenter Konvent der Demokraten 1968 in Chicago gewesen: Der Wunschkandidat Robert Kennedy war ermordet worden. Die Anti-Vietnam-Kriegsbewegung führte zu einer emotionsgeladenen Atmosphäre und Demonstrationen vor dem Parteitagsgebäude. Die Delegierten entschieden sich nach Schreiduellen und Schlägereien(!) für den Kriegsbefürworter Hubert Humphrey, der schließlich dem später skandalumwitterten Richard Nixon unterlag.

Da klingt es sympathisch, dass lieber in Vorwahlen von der Basis ein Kandidat gewählt werden soll. Doch hat das Modell keine Funktionsgarantie. Präsident Obama muss null für Negativkampagnen ausgeben, weil das die republikanischen Bewerber gegenseitig für ihn erledigen. Gelingt ihnen nicht bald ein Schulterschluss, so droht ein Desaster. Fazit: 2012 wird eher ein republikanischer Notkandidat aufgestellt, der gegen Obama viele Millionen Stimmen zurückliegt.

* Der Autor ist Professor für Kommunikationswissenschaften an den Unis Krems und Graz