Zahlreiche Spezies sind akut vom Aussterben bedroht. Wissenschaftler warnen vor den nachhaltigen Folgen eines von Menschen verursachten Artensterbens.

Der Tod einer Schildkröte bietet normalerweise keinen Anlass für gesteigerte Aufmerksamkeit. Anders im Fall von "Lonesome George“, vom einsamen Georg, der Ende Juni auf der Galapagosinsel Santa Cruz das Zeitliche segnete. George war das letzte lebende Exemplar der Pinta-Riesenschildkröten (Chelonoidis nigra abingdoni). Diese Art galt bereits als ausgestorben, als Ziegenjäger vor 40 Jahren zufällig George entdeckten. Er wurde in die Forschungsstation der Charles Darwin Foundation gebracht, wo er bis zuletzt lebte. Mehrfach hatte man versucht, ihn mit Weibchen einer verwandten Art zu paaren. Diese legten auch einige Eier, die jedoch stets unbefruchtet blieben. George starb etwa 100-jährig - für Riesenschildkröten untypisch jung - an Herzversagen. In der Gemeinschaft der Artenschützer gilt er als Symbol für den zunehmenden Artenschwund, als biologisches Mahnmal für den oft rücksichtslosen Umgang des Menschen mit seiner Umwelt.

Etwa ein Drittel vom Aussterben bedroht

Eigentlich ist Artensterben etwas völlig Normales in der Erdgeschichte. Man schätzt, dass etwa 99 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten, die die Erde seit ihrer Entstehung besiedelt haben, nicht mehr existieren. Fünf große Massensterben gab es in der Vergangenheit, ausgelöst meist durch klimatische Veränderungen und Sauerstoffknappheit. Der letzte große Exitus geht auf das Konto eines Asteroideneinschlags vor 65 Millionen Jahren. Manche Wissenschaftler meinen, dass wir derzeit am Beginn einer sechsten Welle des Artensterbens stehen. Ausgelöst von der ungebremsten Expansion des Menschen. Vergangenen Monat veröffentlichte die International Union for Conservation of Nature (IUCN) die aktuelle Version ihrer "Roten Liste bedrohter Spezies“. Von den fast 64000 erfassten Arten ist beinahe ein Drittel akut vom Aussterben bedroht. Im Detail nennt der Bericht 41 Prozent der Amphibien, 33 Prozent der riffbildenden Korallen, 25 Prozent der Säugetiere, 13 Prozent der Vögel und 30 Prozent der Nadelwälder als gefährdet. Es mangelt nicht an konkreten Beispielen für Arten, die dem Menschen weichen mussten. Über viele davon schreibt der Biologe und Autor Lothar Frenz in seinem neuen Buch (siehe Kasten).

So wird geschätzt, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein paar Milliarden Wandertauben die USA bevölkerten. Hundert Jahre später, starb die letzte im Zoo von Cincinnati. Der gesamte Bestand war professionellen Taubenjägern zum Opfer gefallen. Diese hatten ihr Handwerk derart perfektioniert, dass kein Exemplar mehr übrig blieb. Deshalb wandten sie sich rasch anderen Arten zu, etwa Trompeterschwan, Schreikranich oder Eskimobrachvogel. Letzterer wurde 1974 zum letzten Mal beobachtet. Nicht viel besser erging es dem Elfenbeinspecht. Er stand zwar nicht auf dem Speiseplan der neuen Welt, sein Federkleid war allerdings so attraktiv, dass Präparatoren und Sammler den Vogel lieber ausgestopft als in freier Wildbahn sahen. Auch Damenhüte des frühen 20. Jahrhunderts zierten seine Federn.

Mensch als Grund für das Artensterben

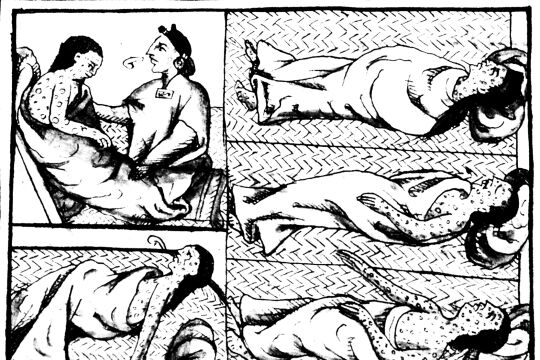

Tatsächlich lässt sich auf allen Kontinenten beobachten, dass dort, wo der Mensch auftauchte, innerhalb kurzer Zeit etliche eingesessene Arten verschwanden. Beschleunigt wird diese Entwicklung heute durch Globalisierung, Waren- und Personenverkehr. Auf Schiffen und in Flugzeugen gelangen Bakterien, Mikroorganismen und Insekten unbeabsichtigt in neue Lebensräume. Dies könnte langfristig dazu führen, dass überall auf der Erde die gleichen Arten leben werden. Ein standardisiertes Ökosystem anstelle von biologischer Vielfalt. Lothar Frenz nennt dies sarkastisch die "McDonaldisierung der Biosphäre“. Doch es gibt immer wieder auch Erfolge beim Arterhalt. Der Alpensteinbock (capra ibex) wäre fast verschwunden, weil seine Hörner, sein Blut und seine Organe der abergläubischen Bergbevölkerung als wirksame Medizin galten. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es nur noch eine kleine Population in einem persönlichen Jagdrevier des italienischen Königs Viktor Emmanuel II. Das weckte den Neid der Schweiz, wo der letzte Alpensteinbock bereits 1809 geschossen worden war. Schweizer Wilderer raubten deshalb wiederholt Kitze aus Italien. So wurde die Art bei den Eidgenossen rasch wieder heimisch, später auch in Frankreich, Deutschland und Österreich. Heute gibt es rund 40000 Exemplare in den Alpen. Oft gelingt es, die letzten verbliebenen Exemplare einer Art in Zoos zu züchten und anschließend wieder in freier Natur auszusetzen.

Im amerikanischen Yellowstone-Nationalpark wurden in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts so gut wie alle Wölfe und Pumas ausgerottet. In der Folge vermehrte sich die Hirschart der Wapitis. Ohne natürliche Feinde wurden diese Tiere allerdings faul und verbrachten ihre Zeit hauptsächlich mit Nahrungsaufnahme. Dabei fraßen sie auch die Weidenschösslinge entlang der Flüsse. Das wiederum raubte den Bibern ihre Nahrung, deren Staudämme wesentlich zur Landschaftsgestaltung beitragen. Deshalb wurden 1995 fünfzehn Wölfe im Nationalpark angesiedelt. In der Folge bewegten sich die Wapitis wieder mehr und verschonten die Weiden. Es entstanden neue Biberkolonien, die aufgestauten Seen schufen neue Lebensräume für Vögel und andere Tierarten. Dies zeigt lehrbuchhaft, dass ökologische Gleichgewichtszustände das Resultat recht komplexer Wirkmechanismen sind. Und nicht immer vorhersehbar.

1977 wurde auf der Südseeinsel Moorea die "Rosige Wolfsschnecke“ (euglandina rosea) ausgesetzt. Sie sollte die Achatschnecke (achatina fulica) dezimieren, die als Schädling ganze Ernten auffraß. Stattdessen stürzte sich die Wolfsschnecke aber auf die kleinere, harmlose Schneckenart partula turgida, sodass diese innerhalb von zehn Jahren ausgestorben war.

Unangenehme Folgen für den Menschen

Die IUCN warnt, dass das Artensterben für den Menschen sehr unangenehme Folgen haben kann. In vielen Ländern stellen wildlebende Tiere und Pflanzen eine wichtige Nahrungsgrundlage dar. Mehr als 70000 verschiedene Pflanzenarten werden in der traditionellen und modernen Medizin genutzt. Neu eingeführte Arten stellen eine große Bedrohung für Nahrungsversorgung und Gesundheit dar. So wuchert beispielsweise die aus dem Amazonasgebiet kommende Dickstielige Wasserhyazinthe (eichhornia crassipes) in Afrika Binnengewässer zu. Dies verursacht Fischfang und Trinkwasserversorgung einen jährlichen Schaden von umgerechnet 82 Millionen Euro. "Eine nachhaltige Zukunft kann nicht erreicht werden, ohne die biologische Vielfalt zu erhalten“, sagt IUCN-Generaldirektorin Julia Marton-Lefèvre. "Nicht nur für die Natur selbst, sondern auch für die sieben Milliarden Menschen, die von ihr abhängen.“

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!