Nahost: Eine unmögliche Hoffnung

Nach außen hin herrscht Normalität. Tatsächlich macht sich Aussichtslosigkeit breit. Auf der palästinensischen Seite der Mauer zu Israel fehlen die Perspektiven. Trotzdem gibt es sie.

Nach außen hin herrscht Normalität. Tatsächlich macht sich Aussichtslosigkeit breit. Auf der palästinensischen Seite der Mauer zu Israel fehlen die Perspektiven. Trotzdem gibt es sie.

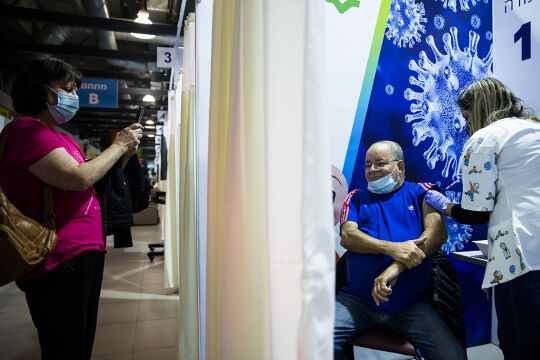

Am Vortag musste er nach Jerusalem fahren, berichtet Soziologie-Professor Michael Mansur, Vizepräsident der renommierten katholischen Bethlehem University. Zunächst habe er beim Checkpoint an der Trennmauer zwischen Bethlehem und Jerusalem lang warten müssen, bis ein grünes Lichtsignal anzweigte, er könne zum Checkpoint-Schalter vortreten. Dort angekommen, sei eine junge Soldatin gesessen, die Füße auf dem Schreibtisch gen Schalterfenster gerichtet, Kaugummi-Blasen produzierend und gut 15 Minuten ein privates Handy-Gespräch führend. Den wartenden Universitätsprofessor habe sie keines Blickes gewürdigt. Erst dann hätte sie seine Papiere kurz überprüft und ihn durchgewunken.

Solche Berichte gibt es zuhauf - der geschilderte Fall ist noch eine der harmloseren Schikanen, mit denen dem Bewohner der palästinensischen Seite zu verstehen gegeben wird, ein Individuum bestenfalls zweiter Klasse zu sein. Für Michael Mansur ist es demütigend, so behandelt zu werden. Wer oft über den Checkpoint fahren muss, weil er in Jerusalem arbeitet, muss praktisch täglich zittern, ob er überhaupt über diese Grenze kommt. Seit bald zehn Jahren kann der "normalsterbliche“ Palästinenser aber gar nicht mehr nach Israel - und vice versa: normalsterbliche Israelis können nicht in die von der Autonomiebehörde verwalteten Palästinensergebiete fahren. Es gilt schon als Riesenfortschritt, dass seit Kurzem israelische Tourguides ihre Gruppen wieder ins palästinensische Bethlehem begleiten dürfen.

Keine Spur einer Zweistaatenlösung

Als der Besucher aus Österreich zuletzt in der Region war, konnte er einfach von Jerusalem nach Bethlehem fahren, keine Mauer lag dazwischen. Dass nun Erinnerungen an die eigene Jugend am Eisernen Vorhang aufkommen, hätte er sich niemals ausgemalt. Doch seither gab es die zweite Intifada und die Selbstmordattentate in Israel; Mauer und Isolierung der Palästinensergebiete haben die Attentate mehr oder weniger zum Verschwinden gebracht. Friede oder gar Versöhnung scheint aber weiter weg denn je.

Die Mauer verläuft nicht entlang der Waffenstillstandslinie von 1967 - sondern sie zerschneidet oft genug das palästinensische Land. Ein Blick auf eine aktuelle Karte weist die Autonomiegebiete des Westjordanlandes als Fleckerlteppich aus, das Land ist von jüdischen Siedlungen und Korridoren dorthin zerschnitten. Schon rein praktisch ist kaum vorstellbar, wie aus dieser Agglomeration an Enklaven je ein Palästinenserstaat werden könnte.

Auch die internationale Gemeinschaft trage die offizielle Version einer Zweistaatenlösung "wie ein Mantra“ vor sich her, meint Leonhard Moll, Österreichs Vertreter in den Palästinensergebieten. Er bestätigt so implizit, dass von dieser Lösung keine Spur zu sehen ist. Es handelt sich, so Moll, aber auch nicht um eine Einstaatenlösung, sondern um eine "Einstaatensituation“, in der Israel mit seinen Siedlungsbau, zu dem ja auch die Anlage von Straßen, die von den Palästinensern nicht benutzt werden können, gehört, vollendete Tatsachen schafft. Aber angesichts der Vorwahlzeiten - in den USA wie in Israel - ist nach Molls Einschätzung keine Änderung des Status quo in Sicht.

Nach außen hin herrsche Normalität, tatsächlich mache sich Aussichtslosigkeit breit: So wie es der österreichische Repräsentant hier auf den Punkt bringt, bestätigen es palästinensische Gesprächspartner wieder und wieder: die fehlende Bewegungsfreiheit, das wirtschaftliche und menschliche Abgeschnittensein, die fehlende Perspektive und nicht zuletzt durch diese Situation weiter verschärfte Arbeitslosigkeit: Victor Batarseh, der Bürgermeister von Bethlehem, argumentiert ebenso wie Fuad Twal, der Lateinische Patriarch von Jerusalem: Wenige Kilometer von Jerusalem lebten Christen, die aufgrund der politischen Situation nie ihren Fuß in die Grabeskirche setzen könnten. Mehr und mehr Christen und Gebildetere verlassen die besetzen Gebiete - was zu weiterer Marginalisierung der Palästinenser führt.

Auch wenn der Mainstream israelischer Politik zurzeit die palästinensische Perspektive völlig ausblendet, sind längst nicht alle in Israel mit dieser Politik einverstanden. Friedensinitiativen haben in Israel allerding realpolitisch wenig Gewicht, wie auch Lior Amichai von "Schalom Achschaw - Peace Now“ ( www.peacenow.org.il) zugibt. Seine Organisation beobachtet die Entwicklung des Siedlungsbaus und das Entstehen immer neuer Außenposten, gegen die die Gruppierung politisch wie juridisch vorzugehen versucht - mit überschaubarem Erfolg. Dabei wäre es aufgrund der Entwicklung in den arabischen Ländern dringlicher denn je, eine Friedensübereinkunft zu erreichen, meint Amichai. Aber er weiß: "Der Friedensprozess steht im Augenblick nicht auf der Agenda.“

Zukunftsträume sind nicht verschwunden

Ähnlich resignativ wie der israelische Friedensaktivist äußern sich palästinensische Gesprächspartner. Hoffnung scheint in dieser Weltgegend zurzeit eine unmögliche Kategorie zu sein. Und dennoch, begegnet man ihr auch in dem zerteilten und zerrissenen Land auf Schritt und Tritt. Das "Children’s Festival Bethlehem“, das Menschen aus dem niederösterreichischen Herzogenburg den Bethlehemern ein Wochenende lang beschert haben, mag solch ein Hoffnungszeichen sein. Und Hoffnungsspuren sind auch vor Ort präsent: Am Samstag des Kinderfestivals findet im riesigen Begegnungszentrum der evangelischen Pfarre Bethlehem eine beeindruckende Tanzperformance der pfarrlichen Jugendgruppe statt. Die österreichischen Gäste sehen, mit welcher Kraft und welchem Engagement die jungen Leute zu eigener Musik und Choreo-grafie ihre Situation, ihre Not, ihr Hinausschreien und eben auch ihre Hoffnung auf diese Weise ausdrücken können.

Der 17-jährige Sanad ist einer dieser Jugendlichen: "Wir bringen da unsere Gefühle zum Ausdruck“, meint er. "Wir alle sind glücklich. Und wir alle sind gleichzeitig traurig. Aber wir haben unsere Zukunftsträume. Träume von unserem eigenen Land“, so Sanad weiter. Vielleicht ist diese Hoffnung ja wirklich unmöglich. Aber eine Hoffnung. Und das ist in der Resignation, die hier allerorten dominiert, schon wirklich viel.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!