Einmal SMOMBIE und wieder zurück

Das Smartphone ist das Goldene Kalb unserer Zeit. Wie diese Obsession Gesellschaft und Familien verändert - und wie "digital detox" gelingt.

Das Smartphone ist das Goldene Kalb unserer Zeit. Wie diese Obsession Gesellschaft und Familien verändert - und wie "digital detox" gelingt.

Sie sind der Schrecken aller Autofahrer, Busoder Straßenbahnchauffeure: Jene Menschen, die sich mit traumwandlerischer Sicherheit und hartnäckig gesenktem Blick durch den städtischen Dschungel kämpfen und sich ohne Vorwarnung auf die Fahrbahn verirren. Die Angst vor solchen "Smombies" (eine Kreation aus den Begriffen "Smartphone" und "Zombie", die es 2015 bis zum deutschen "Jugendwort des Jahres" geschafft hat) ist mittlerweile groß. So groß, dass sich die Städte Köln und Augsburg nicht mehr anders zu helfen wussten, als ampelähnliche Lichtleisten in den Straßenbelag einzulassen, um "Blick-nach-unten"-Flaneure vor Kreuzungen zu warnen.

Eine Frage des digitalen Maßes

Kollisionen von "Smombies" sind freilich nur die extremsten Beispiele dafür, wie sehr Smartphones in den vergangenen zehn Jahren unser Verhalten verändert haben. Einer, der diesen Auswirkungen auf Emotionalität, Persönlichkeit und Gesellschaft schon ab 2009 nachgespürt hat, ist der Ulmer Psychologe Christian Montag. Wichtig war und ist ihm dabei ein differenzierter Blick. "Das Internet hat unser Leben sehr positiv beeinflusst": Mit dieser Vorbemerkung beginnt der Inhaber der Heisenberg-Professur für Molekulare Psychologie an der Universität Ulm gern seine Vorträge - so auch jenen, den er unlängst bei der 22. Jahrestagung der "Gesellschaft für Seelische Gesundheit in der Frühen Kindheit" (GAIMH) in Wien gehalten hat. Das Problem beginnt laut Montag dort, wo es zuviel des Guten wird - und zu viel wird es heute eben oft. Mit Hilfe einer App namens "Menthal", die von über einer halben Million User heruntergeladen wurde, konnten seine Kollegen aus Bonn und er das Nutzungsverhalten von knapp 300.000 Personen nachzeichnen ("tracken") und dadurch Zahlen gewinnen, die für deutsche (und österreichische) Smartphone-Nutzer repräsentativ sind. Die Ergebnisse: Knapp drei Stunden beschäftigen sich User heute im Durchschnitt aktiv mit ihrem Gerät (Musikhören ausgenommen); und alle 18 Minuten checken sie es nach neuen Mails oder Nachrichten ab. Größter Zeitfresser sind - wenig überraschend - soziale Netzwerke wie Facebook und WhatsApp: Sie machen 20 bis 30 Prozent der täglichen Nutzung aus, wobei sich Mädchen und Frauen hier länger tummeln, während der sonstige digitale Bereich (vor allem Computerspiele) eher eine Domäne der Burschen bzw. Männer ist. Bei einem Prozent der deutschen Bevölkerung geht die Abhängigkeit so weit, dass man von Internetsucht sprechen kann. In Asien liegt diese Rate bereits deutlich höher, im Samsung-Land Südkorea etwa bei sieben Prozent.

Wieviele Menschen konkret von Smartphonesucht betroffen sind, lässt sich hingegen laut Montag nicht sagen, zumal es zwischen diesen beiden Suchtformen auch Unterschiede gebe. Wesentlich für die Diagnose "Sucht" sei jedenfalls nicht nur die Nutzungszeit, sondern auch das Auftauchen von Abhängigkeits-Symptomen wie ständige gedankliche Beschäftigung, Entzugserscheinungen und private bzw. berufliche Beeinträchtigungen.

Fragmentiertes Leben

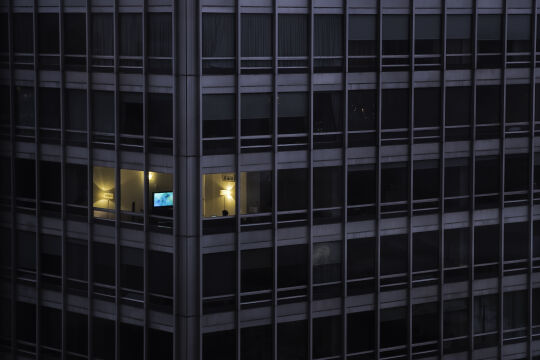

Ob süchtig oder nicht: Dass ständiges Handy-Checken weder der psychischen Gesundheit noch der Beziehungskultur zuträglich ist, steht für Christian Montag außer Zweifel. "Das Smartphone fragmentiert unser Leben", sagt er im FURCHE-Gespräch. Besonders leiden würde dabei die Fähigkeit zur Konzentration, die es etwa brauche, um bei einer Beschäftigung den tranceähnlichen Zustand des "Flow" zu erreichen, wie ihn der Glücksforscher Mihály Csíkszentmihályi 1989 beschrieben hat. Zudem würde das (negative) Vorbild der Eltern ihre Kinder zur Nachahmung anregen - was insofern problematisch sei, als zu viel "Screen Time" bei Kindern zu weniger "echtem Spiel" und sozialen Interaktionen führe, was wiederum möglicherweise mit einem erhöhten ADHS-Risiko bzw. weniger Empathie korreliere.

Was also tun, um vom "Smombie" zum wirklich smarten Nutzer zu werden? Als allererstes empfiehlt Christian Montag, smartphonefreie Zonen einzurichen. "Der kritischste Raum ist hier das Schlafzimmer", weiß der Psychologe. Digitale Geräte sollten daraus entfernt und statt des Handys wieder ein analoger Wecker angeschafft werden, um den Stresslevel zu senken und die Schlafqualität zu erhöhen. Auch untertags sollte eine Armbanduhr getragen werden, um sich nicht durch den Blick auf das Smartphone abzulenken.

Zu einem Trick rät Montag auf dem Weg in die Arbeit bzw. nach Hause - nämlich das Handy so tief in der Tasche zu verstecken, dass man an der Bushaltestelle oder in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht sofort danach greifen kann. "Wir wissen aus der Kreativitätsforschung, dass es gerade diese kurzen Phasen des scheinbaren Nichtstuns sind, in denen unser Gehirn neue Dinge verknüpft", meint Montag. Und in der Familie? Hier rät er, Rituale wie das gemeinsame Abendessen einzurichten, in denen Handys - für alle! - tabu sind und nicht jeder in seinen Kanal abzutauchen pflegt.

Paula Bleckmann kann diesen Vorschlag nur unterschreiben. Seit Jahren beschäftigt sich die Medienpädagogin an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft im deutschen Alfter mit der Frage, was es für mündige Mediennutzung in Familien und Schulen braucht (vgl. auch FURCHE Nr. 5). Dass sich erhöhte Bildschirmzeiten insbesondere bei Kindern negativ auswirken, ist aus ihrer Sicht durch zahlreiche Studien belegt: Neben möglichen körperlichen Folgen wie Übergewicht, Diabetes und Schlafmangel bzw. -störungen könne es zu Leistungsdefiziten in der Schule, Aggressivität, eine Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Interaktion sowie eine erhöhte Neigung zu Internetabhängigkeit kommen. "Ich habe auch Sorge um den Verlust von Muße und Spielfähigkeit", erklärt Bleckmann, die ebenfalls auf der GAIMH-Tagung referierte. Umso vehementer plädiert sie dafür - anders als manch andere Kollegen und die aktuelle Bildungspolitik -, Kindern möglichst spät ein eigenes digitales Gerät zu kaufen, zumal sich die Nutzungszeit dadurch deutlich erhöhen würde. Dass das Eltern viel abverlangt, ist ihr bewusst: "Früher hat es geheißen: Je mehr wir haben, desto mehr können wir dir kaufen. Heute müssen Eltern ihren Kindern das Gegenteil vermitteln: Gerade weil wir dich lieben, kaufen wir dir nicht das, was du glaubst, haben zu müssen."

"Alle anderen dürfen das auch"

So etwas ist natürlich schwierig. Umso mehr, als oft das "AADDA"-Phänomen zum Tragen kommt: "Alle anderen dürfen das auch". Gerade deshalb sei es ratsam, dass sich die Eltern einer Kindergartengruppe oder Schulklasse zusammenschließen und Minimal-Standards definieren, meint die Pädagogin. Wenn auf diese Art das eigene Smartphone aber ein oder zwei Jahre hinausgezögert werden könne, seien dies "zwei gewonnenen Jahre für das Kind". Falls in einer Klasse eine WhatsApp-Gruppe gegründet werde, könne die App zumindest für eine gewisse Zeit auch an einem Familien-Computer installiert werden, um das Kind nicht von nötigen Informationen auszuschließen. Und wenn das eigene Smartphone dann doch unvermeidlich wird, rät sie zu technischen Sicherungen und Familien-Verträgen (s. links unten).

Das Wichtigste sei freilich, Eltern kein schlechtes Gewissen zu machen, sondern sie zu ermutigen, betont Paula Bleckmann. Im Projekt "Echt dabei" sollen sie - wie auch Erziehende und Lehrkräfte - Anregungen dazu finden, wie sie Kinder im Alltag vor "Digital-Risiken" schützen und ihnen beim Entdecken der echten Welt helfen können: vom Besuch des nächstgelegenen Teichs über das Hörspiel-Machen bis zum guten alten Autozählen während einer Fahrt (vgl. www.echt-dabei.de)."Klar ist aber auch, dass es keine Pflicht gibt, Kinder dauerzubespaßen", betont die Pädagogin. Wenn sie noch keine kleinen "Smombies" sind, ist etwas Langeweile auch durchaus zu ertragen.