Der Konflikt um die Petersilien-Insel ist mehr als eine anachronistische Groteske. Der Unmut im Süden gegen "Die im Norden" wächst. Mit kreuzenden Kriegsschiffen zu antworten, ist zu wenig.

Flagge runter und weg - nach einer Woche Streit zwischen Marokko und Spanien ist die Petersilien-Insel wieder zu dem geworden, was sie schon vierzig Jahre lang war: zum Niemandsland. Nicht Europa, nicht Afrika sei der Felshaufen im Mittelmeer, postulieren die Diplomaten. Ein erneuerter Strich auf der Landkarte legt fest, wo das eine endet, das andere aufhört. Wenn es nur so einfach wäre!

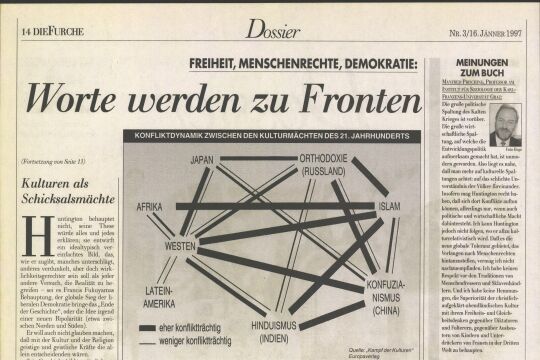

Geographisch, geschichtlich, kulturell ist der Mittelmeerraum ein gemeinsamer Raum. Auch wenn sich die Gegend heute politisch und ökonomisch als gespaltene Region präsentiert. Zweiteres beunruhigt zu Recht, lässt die Europäische Union schon seit längerem besorgt an ihre Südflanke blicken. Das Intermezzo einer Hand voll Marokkaner, die als säbelrasselnde Begleitmusik zur Hochzeit ihres Königs Eroberer spielte, darf daher keineswegs nur als anachronistische Groteske abgetan werden. Es war vielmehr die geballte Faust derer "da unten" gegen "Die da oben". Ein Wutausbruch, der in der Union trotz institutioneller Eigenverliebtheit und derzeitiger Ost-Priorität nicht übergangen werden soll.

Horrorszenario Staatszerfall

Europäische Sicherheitsorganisationen bezeichnen die Region als zunehmend instabil. "Staatszerfall durch Staatsversagen" wird das Horrorszenario genannt, das in vielen südlichen Mittelmeerländern droht. Der Staat versagt darin, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, ein Minimum an Lebensqualität zu ermöglichen. Legitimitätsverlust tritt ein, das Gewaltmonopol schwindet, Sezession, Anarchie sind die Folge. Der Anstieg von Migration, die Zunahme des Drogenhandels und anderer krimineller Aktivitäten exportiert die Krise aber schon vor dem eigentlichen Staatszerfall zu den Nachbarn.

Um diesen Prozess zu stoppen gründete die EU 1995 mit zwölf südlichen Mittelmeeranrainern die Euro-Mediterrane Partnerschaft (EMP). Kern dieser Zusammenarbeit ist die Schaffung einer Freihandelszone bis 2010, die zu Wohlstand und Stabilität beitragen soll. Der Philosoph Karl Popper kommt einem bei dieser Taktik - und weil er anlässlich seines runden Geburtstags in aller Munde ist (siehe Feuilleton) - in den Sinn. Popper hat nämlich vorgeschlagen, einen Multimillionär inmitten eines Elendsviertels anzusiedeln. Um seinem Lebensstil gerecht zu werden, würde der Reiche eine adäquate Infrastruktur schaffen. Arbeitsplätze, Einkommen, Handel und ein Ende der Not wären die Folge. Der Gedanke hat etwas für sich. Bloß schade, dass er im Falle der EMP bislang nicht funktioniert.

Der Grund dafür, dass das erhoffte Wirtschaftswachstum nicht eintreten will, ausländische Investitionen ausbleiben, Arbeitslosigkeit grassiert und Verarmung und Frustration zunehmen, lässt sich - um beim Popper-Beispiel zu bleiben - so erklären: Der Reiche allein und nicht seine Umgebung profitiert vom gemeinsamen Abkommen.

Gut gemeint, ist zuwenig

Der deutsche Politikwissenschafter Jörg Wolf weist im letztjährigen "Jahrbuch für internationale Sicherheitspolitik" darauf hin, dass durch die Freihandelszone die Zolleinnahmen der südlichen Partner sinken. Außerdem verdrängen EU-Anbieter heimische Unternehmen vom Markt. Dadurch kommt es zu geringerem Steueraufkommen, die Arbeitslosigkeit steigt, während die Mittel für "soziale Befriedungsmaßnahmen" zurückgehen. Das Risiko für Staatszerfall wächst, das verschreckt ausländische Investoren noch mehr - ein Teufelskreis.

Die EU unterschätze, so Wolf, die hohen sozialen Kosten der Freihandelszone und biete nur "lächerlich geringe" Transformationshilfe. Obwohl die südlichen Mittelmeerländer zwei Mal so viele Menschen zählen als die mittel- und osteuropäischen Staaten, erhalten letztere doppelt so viel finanzielle Unterstützung als erstere. Hinzu kommt, dass die Union wirtschaftliche Hilfe an politische Liberalisierung koppelt. Ohne den Demokratisierungsprozess abzuwerten, verweist Wolf auf das Risiko der Strategie, Demokratie und Pluralismus gegen den Willen der Regime zu fördern. So werden EU-Projekte die Nichtregierungsorganisationen unterstützen von den Partnerstaaten (z.B. Ägypten) als "Aufforderung zur Revolution" betrachtet. Paradox: Die wirtschaftliche und politische Liberalisierung - die dem Staatszerfall wehren soll - droht, sich ins Gegenteil zu verkehren.

Trotzdem, diese Einwände dürfen nicht dazu führen, der "Chaosmacht" einzelner Regime, die die Sorge des Westens vor Instabilität ausnutzen, zu weichen. Die Frage ist nur, was und wen man unterstützt, um die Schaffung von Rechtsstaaten, die Stärkung der politischen Institutionen zu fördern. Demokratisierung mit Destabilisierung zu erkaufen, wäre dabei sicher der falsche, weil opferreichste Weg. Weiters gilt es zu überlegen, wie die wirtschaftliche Liberalisierung durch stärkeres finanzielles Engagement und einseitige Öffnung der EU-Märkte besser abgefedert werden kann. Denn heute muss nicht mehr die Stärke von Staaten an der Peripherie Europas beunruhigen, sondern deren Schwäche.

Die geballten Fäuste, die in den letzten Tagen Richtung Europa zeigten, wurden nur widerwillig im Hosensack vergraben. Dass diese Fäuste sich aber öffnen, dazu wird mehr notwendig sein, als mit Kriegsschiffen vor den Küsten zu kreuzen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!