Die gelegentlich der gründlichen Wiederherstellung der Kirche von St. Ruprecht im Jahre 1935 vorgenommene kunst-archäologisdie Untersuchung hat festgestellt, daß die noch erhaltenen ältesten Teile dieses Baues, vor allem also der Turm, aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammen und daß die Nordwand des Schiffes anscheinend noch architektonische Reste einer früheren Anlage enthält. Die Annahme, daß der Turm auf römischen Fundamenten und untere Mauern aufgebaut sei, weil an seiner Nordwand einige, kaum bemerkbare Fischgrätenmuster zu erkennen sind, ist Mythe und läßt sich damit schon widerlegen, daß diese Bauweise auch noch im Mittelalter üblich war. Abgesehen davon dürften diese kaum erwähnenswerten Fischgrätenmuster wahrscheinlich von römischen Bauten herrühren und als Baumaterial des Turms verwendet worden sein. Der Turm steht wohl auf römischem Boden, ist aber erst in mittelalterlicher Zeit, gleichzeitig mit einer Kirchenanlage in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut worden. Die Mittelachse des Hauptschiffes stimmt auch mit jener des Turmes überein. Daß die westliche Quermauer der Kirche mit dem Turm organisch nicht verbunden ist, so daß der Turm tatsächlich an ihr angebaut erscheint und die Westmauer daher aus zwei Teilen besteht, ist kein Beweis dafür, daß der Turm älter als die bestehende. Anlage des Schiffes sei. Aus statischen Gründen war im Mittelalter das isolierte Bauen großer Türme, und wir haben dafür auch weitere Belege bei alten Kirchenbauten, nichts Seltsames! Bei derlei hohen massiven Bauten rechnete man immer auf ein gewisses Nachlassen des Mauerwerkes und selbst der Fundamente, die die schwere Last zu tragen haben. Durch diese Turmisolierung sicherte man daher die daran lose angebauten Flügel der Westfassade der Kirche vor einer Mauerverschiebung oder gar vor einem Einsturz. Daß die Krypta des Kirchenchores aus der Römerzeit stamme, weil hier nachweislich die Stadtmauer lief, ist durch ihre Untersuchung ebenso widerleg'- worden. Das gedrückte Ziegeltonnengewölbe stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und birgt bei dreißig Särge, die aus der älteren, wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert stammenden , Krypta übertragen wurden. Die „Herzoge“, die hier ruhen sollen, sind in Wirklichkeit Wiener Patrizier aus dem 18. Jahrhundert.

Welchen großen volksarchäologischen Kult trieb man nicht mit dem Taufstein von St. Ruprecht! Awarenfürsten sollen ihr Haupt über ihn gebeugt haben, seine Inschrift sei sogar altchaldäisch und wurde von einem Orientalisten gelesen: „1347 unseres Herrn Erlösers“. In Wirklichkeit ist dieser spätgotische Stein eine Stiftung aus dem Jahre 1500, wie uns die gotische Initialschrift „A. M. D. I. E. M.“ (Anno MD in aeternam memoriam, das heißt im Jahre 1500 zum ewigen Gedächtnis) an seiner Beckenaußenfläche belehrt.

Daß die erste Anlage der Peterskirche, der Zweitältesten Kirche Wiens, von Karl dem Großen gegründet wurde, ist weiter nichts als eine volksarchäologische Überlieferung der historischen Nachricht, daß sie zu Zeiten Karl des Großen erbaut wurde. Zur ersten Anlage me'nt auch P. Fuhrmann, daß sie „nach gemeiner Sage von Carolo Magno erbaut“ wurde. Lediglich die historische Symbolik hat zur Schöpfung der herrlichen Apotheose der Gründung der Kirche durch Karl den Großen von Weyr (1906) geführt. Man wollte die große östliche Außenwand des herrlichen Kuppelbaues beleben und so bot sich die passende Gelegenheit zur Verherrlichung Karls des Großen als Förderer des Christentums. Jedenfalls hat diese Apotheose die Mythe der Gründung der Kirche durch Karl den Großen bestärkt.

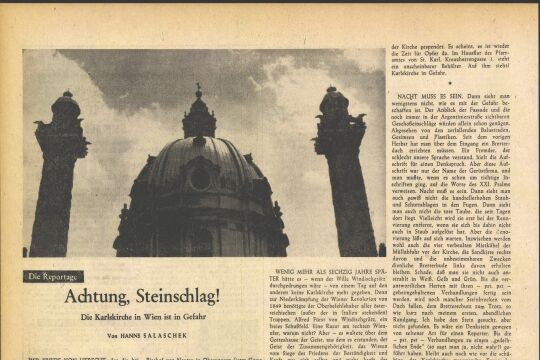

Den Plan zum barocken Wiederaufbau der bestandenen gotischen Peterskirche hat Franz von Cischini aus Klosterneuburg entworfen. Im Alter von 71 Jahren begann er den gewaltigen Bau. Nach Pater Fuhrmann (I. 405) soll Cischini über den kühnen Bau selbst bestürzt und weil er ihn nicht für haltbar gehalten, die Flucht ergriffen haben und verschollen gewesen sein. Die VolksÜberlieferung berichtet sogar, er hätte sich vom Gerüst herabgestürzt. Die Legende der Flucht oder des Selbstmordes von Cischini wird durch seine bombastische lateinische Grabschrift, die an der rechten Wand unter dem Musikchor der Kirche angebracht ist, widerlegt. Diese kulturhistorisch äußerst interessante, ganz im Geiste einer barocken Zeit verfaßte Grabinschrift lautet in deutscher Übertragung: „Leser, verwundere dich nicht! daß die uralte 900 Jahre stehende und vorhin gewesene Pfarrkirche Petri des Großen von Grund auf niedergerissen worden. Denn es wollte Petrus einem Größeren, nämlich der heiligen Dreifaltigkeit weichen; sondern verwundere dich vielmehr über die gegenwärtige und große von neuen Fundamenten auf sich erhebende Maschine, zu weichet von Kayser Leopold I. und Großen der erste Stein des H. Petri bei der H. H. Dreifaltigkeit, auf der Seite des Altars unter dem Hauptpfeiler den 27. April (1702) gelegen worden ist. Fragest du um den Baudirektor? so magst du dich abermals verwundern, daß ein 71 Jahre altes Männlein die Last beider Großheiten getragen hat. Dieser ist der Hoch Edle Superintendens Herr Franz von Cischini von Klosterneuburg in Österreich, Ihrer Majestäten Leopold und Joseph Rat. Nun aber höre auf über diesen Alten dich zu verwundern; ob er gleich auf drei Füßen (nämlich mit einer Krücke) herumging, so war er doch über sich stärker, weil er ganz und gar von der H. Dreifaltigkeit unterstützt ward, welcher er sich und die seinige mit den seinigen, in Legung dieses Steines von ganzem Herzen gewidmet (1702), danach aber im Jahre 1709 den 7. Juni selig im heiligen Frieden entschlafen ist'.“ Der Kirchenbau wurde wahrscheinlich von dem Baumeister Antonio Galli-Bibiena aus Bologna bis zu seiner Vollendung im Jahre 1733 geleitet.

Eine bekannte Mythe ist die Erbauung der Stephanskirche an Stelle eines altgermanischen Heiligtums; die Katakomben dieses Domes, die kaum mehr als vierhundert Jahre alt sind, seien die Reste dieses Heiligtums. Diese Annahme wird von Volksarchäologen damit unterstützt, daß am Stock-im-Eisen-Platz ein Roßmarkt bestanden hat und die Kirche dem heiligen Stephan, dem Pferdepatron, geweiht ist, was wieder an den Pferdekult. der alten Germanen erinnern solle. Tatsädilich ist die Kirche vor der Stadtmauer auf dem Grund des Passauer Bistums erbaut worden, dessen Schutzpatron der heilige Stephan war. Der Pferdemarkt, der hier, wie auf andern Plätzen der Stadt, bestanden hat, ist daher mit dem heiligen Stephan in keine Beziehung zu bringen. Die Heidentürme erinnern ebenso nicht an die Germanen, an Heiden überhaupt, wenn auch bekannt ist, daß in der Gegend der unteren Singerstraße und Riemerstraße, wo nach Funden zu schließen, ein römischer Tempel oder ein anderes Bauwerk gestanden sein dürfte, eine Hei-denheimstraßc war. Unter Heiden verstand man hier auf alle Fälle die Römer und Heidentürme war in früheren Jahrhunderten eine übliche, volkstümlidie Bezeichnung für alte Türme, deren Erbauungszeit unbekannt war, daher aus der Heidenzeit stammen dürften! Ebenso gibt es Heidenglocken, Heidenkirchen, Heidenkeller, die alle nicht aus der Heidenzeit herrühren und auch örtlich mit den Heiden in keine Relation zu bringen sind. Bei St. Stephan taucht volksarchäologisch der Name Heidentürme zum erstenmal in einem Akte von 1631 auf, vordem hatten die Türme keine nähere Bezeichnung.

Gerne wird die romanische Westfassade von St. Stephan als der Rest der ersten Anlage dieses Kirchenbaues aus dem Jahre 1147 angesehen, während sie tatsächlich der zweiten Anlage angehören, die im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts begonnen wurde. Das Riesentor wird volksetymologisch von einem „Riesenschienbein“ abgeleitet, das in seinem Gewölbe hing. Das Riesenbein befand sich gar nicht am Riesentor, sondern nach Testarello della Massa, dem ältesten Chronisten des Domes (um 1660), am Gewölbe des Karners am Freyd- f hof neben dem unausgebauten Turm. Der Chronist berichtet ausdrücklich, daß dieses „Riesen-Bein an drei eisernen Ketten an dem Gewölbe des Beinhauses hängend zu sehen war.“ Das Riesentor dürfte von Riestor (Bogentür) abzuleiten sein; andererseits ließe sich ebensogut annehmen, daß das Portal der romanischen Anlage, die ursprünglich etwas tiefer gelegen war, als ein großes, als ein Riesentor angesehen wurde.

Ein großes Rätsel bildet noch immer die in einer Nische des romanischen Vorbaues sitzende Gestalt, die vom Volke der „Dorn-auszieher“ genannt wird. Um 1600 war dieses Steinbild der „Baumeister“ des unausgebauten Turmes und hundert Jahre später als der „Steinmerzjunge“ aus der bekannten Daussage bezeichnet. Um 1850 ist die Figur ein „Dornauszieher“. Da die Figur bekleidet und der rechte Fuß beschuht ist, spricht ihre ganze Haltung gegen diese widersinnige und unausrottbare Annahme. Die Figur stellt Johannes den Täufer in der Wüste dar, wozu das Evangelium Matthäi, 3. Kapitel, 1 bis 4. V. als Beleg dienen mag. Daß diese Deutung die wahrscheinlich einzig richtige ist, bestätigt im übrigen das in der rechten Nische erhaltene Greifmotiv. Es handelt sich nämlich hier um eine sinnvoll durchdachte Gegenüberstellung zweier Motive an der Pforte einer Kirche. Johannes ist die Personifikation des Alten Testamentes. Er gilt als Vermittler des Alten und Neuen Bundes und ist der letzte jüdische Prophet und der erste Lehrer der Christenheit. Der Greif war in der Antike das Sinnbild des Lichtes und des Lebens und wurde als das Symbol Christi nach seiner doppelten göttlichen und menschlichen Natur verwertet (Körper des Löwen und Kopf und Flügel des Adlers). Der Greif tritt auf die Schlange mit dem Menschenkopf, das heißt Christus besiegt das böse Prinzip, um das Menschengeschlecht zu retten. Damit wird das Erlöserwerk, das Johannes in der Wüste prophezeit hat, bestätigt.

An der Nordwand des Domes ist neben dem Bischofetor die eigentlich weniger bekannte Tatermannspisdie mit ihrer Warnungstafel zu sehen, die verkündet, daß die Heiden die Tatermanns verehrten, weshalb sie mit der Höllenpein bestraft wurden. In der vergitterten, nun leeren Nische waren im Mittelalter drei, wahrscheinlich nachempfundene Götzenbilder als abschreckende Schauobjekte ausgestellt. Diese Götzen wurden verspottet. Das Wort Tatermann versucht man noch immer von den Tataren (Türken) abzuleiten, ist aber weiter nichts als die Volksform von Tartarusmann, das heißt Höllenmann, Teufel. Der Ausdruck war im Mittelalter geläufig für heidnische Götter und Dämonen und kommt selbst in lateinischen und deutschen Dichtungen vor.

Im unausgebauten Turm wird die an einem Pfeiler angebrachte drehbare eiserne Spule als Asylring erläutert. Asylringe hat es überhaupt nicht gegeben! Es genügte vollkommen, die Pforte oder die Wand einer Asylstätte zu berühren, um ihren Schutz zu sichern. Diese abgewetzte eiserne Drehspule diente in Wirklichkeit als Strickhalter eines Kranes, der für das Aufziehen des Baumaterials auf dem Turmbau sich befand. Auf dem Titelbild des Wiener Heiligtumbuches (1502) und auf der Rundansicht der Stadt von Meldemann (1529) ist genau über diesem mittleren Pfeiler auch der Kran am Bau eingezeichnet.

Eine Mythe ist auch die Mozart-Gedenktafel im Portikus der Katakomben.Mozarts Leiche wurde wohl am wahrscheinlichsten in der Kreuzkapelle im Dom eingesegnet, trotz des gegenteiligen Berichtes eines Augenzeugen. Der Portikus der Katakomben dürfte wohl kaum je als Leichenkapclle gedient haben!

An der ehemaligen Schatzkammer fallen einige herrliche Steinreliefs mit Szenen aus der Passion Christi auf, die um 1580 vom Bürgermeister Bartholomäus Prandtner und den Räten der Stadt gestiftet wurden. Die Komposition ist dem Schäuffeleins Holzschnitte von 1507 entnommen. An dieses Relief knüpft sich die Volksdeutung, daß der Mönch, der Christus verspottet, Martin Luther darstelle. Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht abzustreiten, tatsächlich stellt aber diese Gestalt den ständigen Typus des schlemmenden Mönches dar, 3er m der Reformationszeit in der künstlerischen Darstellung allgemein üblich war, wie uns auch diese zeitgenössischen Holzschnitte und Plastiken beweisen.

Ein kurioses Wahrzeichen des Domes war ein Glasfensterbild in der Barbära-kapelle. Man sah angeblich ein Rabennest mit jungen Raben, denen die alten Raben zuflogen, um sie zu atzen. Und da hieß es in der Uberlieferung, daß dieses Bild (1634) zum Gedächtnis entworfen wurde, daß der unausgebaute Turm über 100 Jahre ganz öd und wild war, so daß die Raben darauf ihre Nester bauen konnten. Wahrscheinlich stellte das verschwundene Glasgemälde einen Pelikan mit seinen Jungen dar, der später der Volksdeutung unterlag.