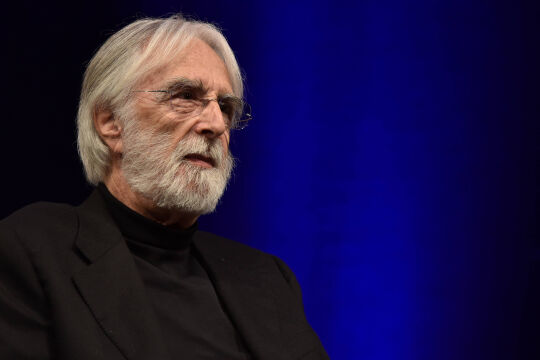

Filmfestival Cannes: Michael Haneke bekam endlich die Goldene Palme, Christopher Waltz ist bester Darsteller.

Der Bub bettet sich mit angebundenen Händen zur Nachtruhe. Sein Vater, ein protestantischer Pfarrer in einem kleinen deutschen Dorf, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, will mit dieser Disziplinarmaßnahme verhindern, dass sein Sohn heimlich onaniert. "Ich liebe dich von ganzem Herzen", sagt er. "Ich will dich beschützen." Davor, sich selbst zu zerstören. Rutenhiebe und das Tragen einer weißen Armbinde sollen den Buben zu Reinheit und Unschuld gemahnen. Das weiße Band aber symbolisiert keine Unschuld, sondern zeugt von Unterdrückung und Angst.

Kinderstube der vergangenen Zeit

Erziehungsmaßnahmen von einst, die an Disziplin und Gehorsam orientiert waren, "um aus den Kindern gute, aufrichtige Menschen zu formen". Michael Hanekes neuer Film "Das weiße Band" betrachtet die Kinderstube aus einer lange vergangenen Zeit.

Nach fünf Anläufen hat Haneke, der auch in seinem jüngsten Werk seinen Lebensthemen Gewalt, Familie und Schuld treu bleibt, nun endlich jene Anerkennung gefunden, die er spätestens für "Caché" (2005), aber eigentlich schon für "Code: Inconnu" (2000) verdient hätte. Als kompromissloser Autorenfilmer, der seinem Publikum stets jegliche bequeme Erklärung verweigert, entwirft Haneke mit "Das weiße Band" ein beklemmendes Gesellschaftsporträt, in dem er die Gefüge eines kleinen norddeutschen Dorfes im Jahre 1913 seziert. Das Zusammenleben der bäuerlichen Gemeinde erhält durch einen vermögenden Gutsherrn (Ulrich Tukur) seine Klammer, und von da abwärts bestimmen subgeordnete Autoritäten das Dasein: Vom protestantischen Pastor (Burghart Klaussner), der seine Familie mit dem Druck religiöser Verhaltensgebote maßregelt, vom Dorfarzt, der die Affäre mit einer Hebamme durch Gemeinheiten beendet, vom Dorflehrer, der als einzig Unbeteiligter hinter so manche Schandtat kommt, davon erzählt "Das weiße Band".

Unter dem Deckmantel eines scheinbaren Dorffriedens passieren bald mysteriöse Ereignisse: Der Arzt erleidet einen Reitunfall, das Kind des Gutsherrn wird misshandelt, später auch der behinderte Sohn der Hebamme. Es sind die von elterlicher Strenge unterdrückten Kinder, die am Ende als Täter dastehen. "Sie nehmen die Ideale ihrer Eltern an und bestrafen jene, die nicht danach leben. Wer Ideale verabsolutiert, der wird zum Unmensch", sagt Haneke. "Das ist die Wurzel jeder Form von Terrorismus."

Gewalt und Schuld waren die zentralen Themen in Cannes - so mancher Autorenfilmer befasste sich damit zwecks Konkretisierung in Genre-Experimenten: Lars von Trier versuchte sich im Horrorgenre. In "Antichrist" erzählt er von einem Paar, das den Tod seines Kindes verkraften muss. Die Schuldgefühle liegen besonders bei der Ehefrau (Darstellerpreis für Charlotte Gainsbourg), die sich ihrem Mann lustvoll hingab, als das Kind aus dem Fenster in den Tod stürzte. In einer abgelegenen Waldhütte wollen beide den (selbstverschuldeten) Verlust überwinden. Von Trier konstruiert einen schockierenden Horrortrip, zeigt den Kindestod und explizite Sexszenen in stilisierten, schwarz-weißen Zeitlupen und greift zu qualvollen Bildern der genitalen Selbstverstümmelung.

Die Abgründe des Geistes

Obwohl "Antichrist" einen Bezug zu Katholizismus und christlicher Apokalyptik herstellt, will von Trier keine tiefere Bedeutung in seinen Film legen: "Ich bin ein sehr schlechter Katholik. Ich werde immer mehr zum Atheisten."

Von der Ersatzreligion Nationalsozialismus berichtet Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds". Die dem Führerkult erlegenen Nazis sollen ausgelöscht werden, dazwischen betätigt sich ein grausamer, aber charismatischer Nazi (Darstellerpreis für den Österreicher Christoph Waltz) als Juden-Jäger - eine darstellerische Leistung, die Waltz sogar den Oscar bringen könnte. Am Ende dieser Fantasie schreibt Tarantino die Historie um: Hitler verbrennt in einem Kino im Feuer entzündeter Nitro-Filmrollen. Ausgerechnet das Kino, Goebbels' Propagandainstrument, bringt das Dritte Reich zu Fall. Eine herrliche Symbolik.

Tarantino, von Trier, Haneke: Nicht nur ihre Filme blicken in die Abgründe des Geistes, der von gesellschaftlichen Regeln oder (selbst) auferlegter Schuld zerfressen ist. Rache in Johnny Tos "Vengeance", Sex in Gaspar Noés "Enter the Void", Gewalt in "Kinatay" von Brillante Mendoza (Regiepreis). Eine Teenager-Realitätsflucht von Andrea Arnold ("Fish Tank", Preis der Jury), ein Gefängnisdrama von Jacques Audiard ("Un prophète", Großer Preis) - sie alle zeigen Gesellschaftsregeln, aus denen ihre Helden ausbrechen. Nur wer Grenzen überschreitet, kann Veränderungen bewirken. Leider nicht immer zum Guten. Bei Haneke, der vom Nährboden für Radikalismen erzählt, hat das meist fatale Folgen. Die Festivalfilme haben, trotz ihrer Unterschiedlichkeit, schon lange nicht mehr so geschlossen darauf hingewiesen.