Vor 100 Jahren schrieb Charles Péguy (1873-1914) sein bekanntestes Werk "Le Porche du Mystère de la deuxième Vertu“ ("Das Mysterium der Hoffnung“).

Gegen die Sünde der Verzweiflung findet ein radikaler Sozialist eine merkwürdige Verbündete: das kleine Mädchen Hoffnung. Es ist das Kind unter den drei göttlichen Tugenden, doch alle schauen immer nur auf seine erwachsenen Geschwister, auf Glaube und Liebe. Charles Péguy vertraut auf das Kind und schreibt vor 100 Jahren sein bekanntestes Werk, den zweiten Teil seiner Mysterientrilogie: Das Mysterium der Hoffnung

Noch keine 40 steckt er in seiner tiefsten Lebenskrise. Geschäftlich als Verleger und Buchhändler nahe dem Ruin, krank infolge permanenter Überforderung, die glühende Liebe zu einer jungen Frau geopfert der Treue zur Mutter seiner drei Kinder. Seine zunehmend religiös-lyrisch getönten und in der eigenen Zweimonatsschrift Cahiers de la Quinzaine publizierten Texte stoßen auf wenig Gegenliebe.

Katholisches Kultbuch der 50er

Das Mysterium der Hoffnung, dieses schlichte, in schwarzes Leinen gebundene Bändchen der deutschen Ausgabe, war in den 1950er-Jahren ein Kultbuch unter jungen Katholiken. Man war fasziniert von der bildhaften Sprache, von endlosen im Kreis gehenden Wiederholungen des fast 200 Seiten langen Gedichts. Man kann - wie am Webstuhl - dem Text beim Wachsen zusehen. Wie ein radikal neues Gottesbild aus einer sich naiv-kindlich tarnenden Frömmigkeit unversehens hervorbricht: nicht der Mensch, sondern Gott ist es, der hofft, hoffen muss, es ist nicht zu glauben, Gott muss auf uns hoffen und warten / Er kann nichts tun ohne uns … Noch vor den beiden anderen Mysterien - der Erbarmung und der Unschuldigen Kinder - ist das Mysterium der Hoffnung bei uns das einzige wirklich populäre Werk von Péguy geblieben.

Es verwundert nicht, dass Péguy zu den Lieblingsschriftstellern von Thomas Bernhard zählte ("… diese revolutionären christlichen Franzosen, das waren großartige Leute!“). In mancher Texttirade des späten Bernhard glaubt man, Anklänge an die insistierenden Wiederholungen Péguys zu hören.

Hoffnung - mehr als ein Prinzip

Aber sonst ist es um den französischen Dichter, Philosophen und radikalen Sozialisten längst still geworden. Man hat ihn weitgehend vergessen. Wenn schon Hoffnung, dann - wie bei Ernst Bloch - als philosophisches Prinzip und nicht - wie bei Péguy - als gläubiges Mysterium. In Frankreich allerdings sind in letzter Zeit die beiden streitbarsten Philosophen, Bernard-Henri Lévy und Alain Finkielkraut, einander über die Person Péguys gehörig in die Haare geraten. Hält ihn Lévy - erwiesenermaßen zu Unrecht! - gar für einen geistigen Wegbereiter des Faschismus, so hat ihm Finkielkraut in dem viel beachteten Buch ("Der Unzeitgenosse“, 1999) als radikalen Christen - der bis zum letzten Atemzug für die Juden stritt - und visionären Kritiker der Moderne gewürdigt.

Péguy habe in seinen politischen und sozialen Schriften bereits zornig beklagt, wie in der Moderne "Grobheit und Vulgarität überall eindringt, wie sich die Welt nicht fragt, ob dieses oder jenes erlaubt sei, sondern nur, ob es denn amüsant genug sei.“ Finkielkraut ist nicht der einzige, der diese für unsere Zeit relevante Stimme Péguys erkannt hat. Der amerikanische Religionshistoriker Robert Royal fordert, es müsse endlich Péguys Warnung verstanden werden, dass der Niedergang des Christentums Hand in Hand gehe mit dem Niedergang politischer Kultur und republikanischer Gesinnung.

Es hängt von uns ab, schrieb Péguy, dass die Hoffnung nicht lügt in der Welt … Es liegt an uns, dass dem Schöpfer nicht sein Geschöpf fehle, … dass dem Ewigen nicht das Vergängliche fehle … Und schließlich: Gott verlangt ja nicht viel von uns, nur das Herz!

Antiklerikal und wieder katholisch

Charles Péguy wurde von Mutter und Großmutter traditionell katholisch erzogen, der Vater, ein Tischler, war bald nach seiner Geburt gestorben. Charles bricht eine Universitätslaufbahn ab, wird Buchhändler und Verleger, ist Sozialist und antiklerikal.

Mit 24 heiratet er zivil die konfessionslose Schwester seines verstorbenen Freundes, mit der er bald drei Kinder hat. Dass er sich 1908 wieder dem christlichen Glauben zuwendet, sieht er selber nicht als Rückkehr, sondern als Entdeckung, als eine Vertiefung seiner politischen Überzeugung.

Pèguy sieht die Ursachen der fortschreitenden Entchristlichung seines Landes vor allem in der starren Haltung des Klerus. Aus Solidarität zu seiner atheistischen Frau enthält er sich der Teilnahme an den Sakramenten. Denn sakramental war er ausgesperrt, da er sich geweigert hatte, sich von seiner Frau zu trennen. Obwohl er ein durch und durch sakramentales Herz hat, sind ihm die so rigide verwalteten Sakramente nicht alles. Die Kleriker vergessen, dass es da auch noch das Gebet gibt! Das kann man uns nicht nehmen! Für das Vaterunser, das Ave-Maria und das Salve Regina gebe er gerne den ganzen Thomas von Aquin her.

In einer schier ausweglosen Situation beschließt er, zu Fuß 150 Kilometer nach Chartres zu pilgern. Es ging um seinen Sohn, der mit Typhus todkrank darnieder lag. Sein Kind wird gerettet. Noch zweimal pilgert Péguy nach Chartres, nimmt sich vor, es jedes Jahr zu tun. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Jahre später pilgert seine Familie an seiner Statt.

Und jetzt noch - in seinem Andenken - alljährlich viele, vor allem junge Menschen. Zehn Jahre nach seinem Tod lassen sich seine Frau und seine Kinder taufen.

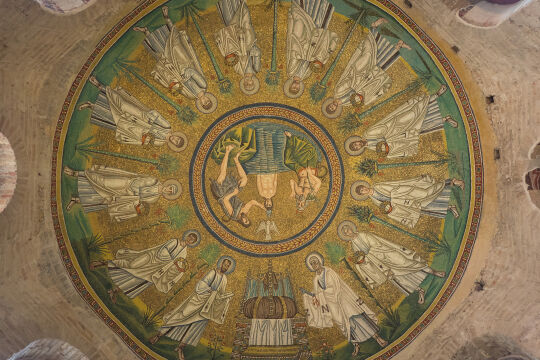

Immer wieder ist bei Péguy von der Prozession die Rede, im Mysterium der Hoffnung von der ganz besonderen: An ihrer Spitze schritten die drei Gleichnisse: die Parabel vom verlorenen Schaf, die Parabel von der verlorenen Drachme, die Parabel vom verlorenen Sohn.

Es sind die Parabeln Jesu, in denen alle Wertigkeiten auf den Kopf gestellt sind: Eine verlorene Drachme ist so viel wert, dass das ganze Haus umgekrempelt wird, ein verirrtes Schaf mehr als 99 fromme, ein Sohn, der herumvagabundiert war, mehr als jener, der zu Hause geschuftet hat.

Es geht nicht darum, wie sehr Gott dem Menschen fehlt, sondern, wie sehr der Mensch Gott fehlt. Péguy hat die größte Angst vor der Angst Gottes. Vor Gottes Angst, das verirrte Schaf nicht mehr zu finden.

Er hat Angst vor einer Zeit ohne Jesus, einer Zeit, in der die Worte und Parabeln Jesu vielleicht noch bewahrt, aber nicht mehr am Leben sind: Jesus hat uns keine toten Worte gegeben, die wir einschließen müssten in kleine Schachteln …, er gab uns lebendige Worte, damit wir sie nähren, diese Worte in uns wärmen und nähren … in unseren zerbrechlichen Herzen wird ein Wort aufbewahrt und genährt, das ewiglich nicht zerbrechen wird.

Porträtiert von Egon Schiele

Charles Péguy war 41 Jahre alt, als ihn am 5. September 1914, in einer der ersten Schlachten des Ersten Weltkriegs, eine deutsche Gewehrkugel mitten in die Stirn traf. Den schönsten Nachruf brachte unmittelbar darauf die deutsche Expressionisten-Zeitschrift Die Aktion. Sie beauftragte Egon Schiele mit einer Porträtzeichnung für das Titelblatt: ein bärtiges Gesicht mit tiefen ernsten Augen und eine Hand, knorrig wie ein alter Weinstock bei Orleans, der Stadt der Jeanne d’Arcs, wo Péguy einst geboren worden war.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!