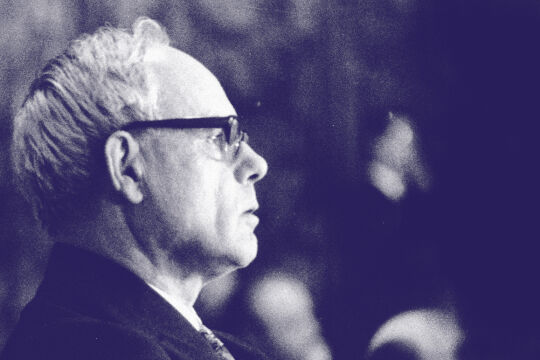

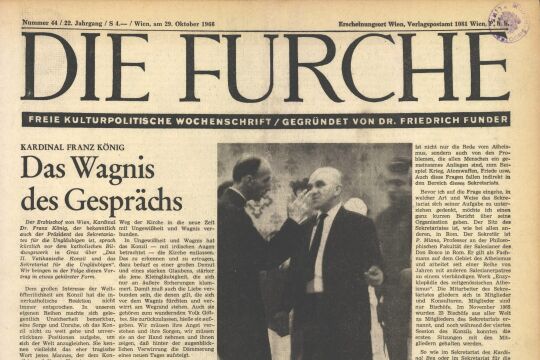

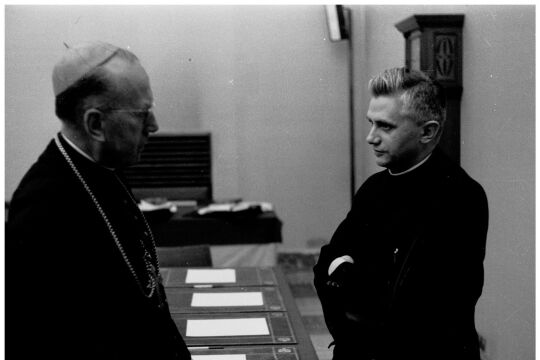

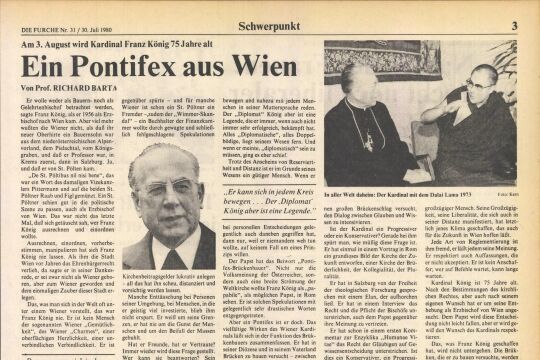

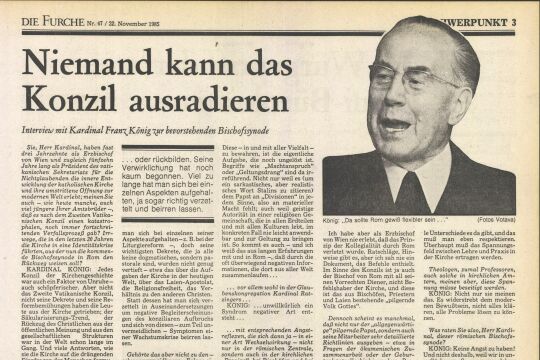

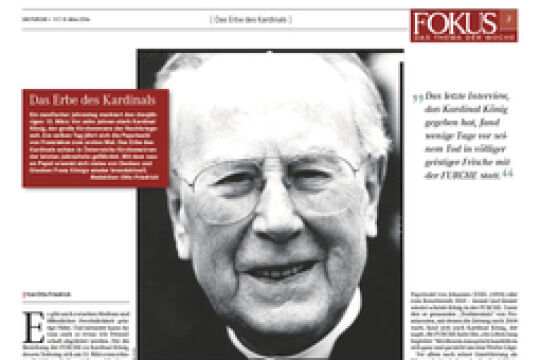

Er war kein Modernist, kein Reformer und auch kein Liberaler, sondern der große Verfechter einer "Kirche der offenen Mitte". Sieben Thesen zu Kardinal König.

Unbestritten ist, dass Kardinal Franz König - in Wort und Schrift und Tat - ein beispielhaft klares, stabiles und dennoch offenes Gottes-, Kirchen- und Weltbild hinterlassen hat. Immer wieder erleben wir, wie sehr seine Prägungen und Überzeugungen dem Test der Zeit standgehalten haben. "Sieben Thesen" - natürlich ein Rückgriff auf die erprobte heilige Zahl. Willkürlich - aber doch nicht ohne Überlegung.

1. Gewissen

Kardinal König hat in beeindruckender und beispielhafter Weise an die Größe und Heiligkeit des menschlichen Gewissens geglaubt. Und daraus erwachsend an das Gute in jedem Menschen. Er hatte ein tief gegründetes Vertrauen in das "Wunder Mensch". Die Berufung auf das Gewissen war ihm dennoch kein Freibrief. Sie taugte ihm nicht als Ausrede, um sich aus der Verpflichtung und Solidarität davonzustehlen. Oft hat der alte Kardinal aber den großen Kardinal John Newman zitiert, der einmal gesagt hat: "Wenn ich genötigt wäre, bei den Trinksprüchen nach dem Essen ein Hoch auf die Religion anzubringen, ich würde zuerst auf das Gewissen anstoßen - und dann auf den Papst." Dahinter stand keine versteckte Kritik am Bischof von Rom, sondern ein leidenschaftliches Plädoyer für das Gewissen als den entscheidenden Ort der Gotteserfahrung.

2. Glaube und Gebet

Die knappe These im Geist Kardinal Königs hieße wohl auch heute noch: Ohne das Gebet gibt es keinen Glauben, keine Religion - und auch kein gebildetes Gewissen. Der Kardinal war - nicht erst im hohen Alter - ein großer Beter. Das war die tiefste Quelle und Kraft seines Lebens. Es war das stille und demütige, lebenslange Gebet und die zurückhaltend-scheue Botschaft eines persönlich gelebten Glaubens, die ihn - auch und gerade vor einer glaubensloser gewordenen Welt - zu dem gemacht hat, was er so vielen geworden ist: nämlich ein authentischer Zeuge, dass es sich lohnt, auf Gott zu setzen. Dennoch: "Er wäre kein guter Kreuzfahrer gewesen", hat es seine langjährige Büroleiterin, Annemarie Fenzl, oft auf den Punkt gebracht. Bei aller Sicherheit seines Glaubens hat Kardinal König nie versucht, andere Menschen mit seiner tiefen Gottesbeziehung zu überfahren. Jede Hermetik, jedes Ghettodenken war ihm fremd. Und jeder Fundamentalismus zuwider.

3. Anfang und Ende des Lebens

In seinem Verhältnis zu Staat und Gesellschaft hat Kardinal König gerade bei diesem Thema seine bittersten Niederlagen und seine größten Erfolgen erlebt. Er hat dazu schon vor 35 Jahren selbst formuliert: "Wenn wir den Schutz des Lebens am Beginn des menschlichen Lebens antasten, dann wird man ihn auch am Ende antasten!" "Niederlage" - das war vor allem der Parlamentsbeschluss von 1975 über die Einführung der sogenannten "Fristenlösung" - sie ist für ihn bis zum Tod eine "offene Wunde" geblieben. Den wohl größten Sieg auf parlamentarischer Ebene hat König am Ende seines Lebensbogens erzielt: mit der All-Parteien-Einigung vom Dezember 1991 gegen die aktive Sterbehilfe und für die "umfassende Förderung der Hospizarbeit" in Österreich.

4. Ehe und Familie

Die These zu diesem Thema könnte heißen: Wir dürfen das Ideal der Ehe und Familie nie aus den Augen verlieren, müssen aber die Kirche offener und verständnisvoller machen - damit Generalisierungen und Verklärungen nicht das Schicksal und die Not des Einzelnen zudecken. Nie hat der Kardinal an der Heiligkeit der Ehe und Familie gezweifelt. "Ein Mensch ohne Familie kommt nicht über sein Ich hinaus zum Wir", hat er einmal geschrieben. Niemand kann einen Zweifel haben, dass er immer in voller Treue zur Kirche gehandelt hat. Trotzdem hatte er kein verklärtes, idealisiertes Familienbild. Er wusste um die Brüche sehr genau Bescheid. Um die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit. Und um die Gefahr, menschliche Schicksale mit kirchlichen Gesetzen einzuebnen. Aus diesem Geist hat König und mit ihm die österreichische Bischofskonferenz auch auf die enorme Herausforderung reagiert, die sich 1968 aus der Enzyklika "Humanae vitae" zum Thema Geburtenregelung für gläubige Christen ergeben hatte. Die sogenannte "Mariatroster Erklärung" war ein besonders feinfühlender und mutiger Versuch, die Erkenntnisse der Lebenswirklichkeit mit pastoraler Verantwortung zu verbinden.

5. Kirche

Wer immer versuchen möchte, Kardinal König für eine Fraktion, für einen Flügel der Kirche zu vereinnahmen, der wird scheitern. Er war der große, überzeugende Verfechter einer "Kirche der offenen Mitte" - kein Modernist, kein Reformer und auch kein Liberaler. Er machte keine Abstriche im Grundsätzlichen. Aber in ihm brannte bis zuletzt das Feuer des 2. Vatikanischen Konzils, dessen wichtiger Mitgestalter er war. Mit dem Konzil hat er auch selbst den dreifachen Sprung über Barrieren hinweg gewagt: hin zu den Laien, hin zu den getrennten Christen - und hin zur Welt. Aus dieser Sicht personifiziert er auch im Rückblick die äußerste, denkbare Gegenposition zum Geist der jetzt so viel diskutierten "Pius-Bruderschaft" mit ihrem dreifachen "Nein": zur Gewissens- und Religionsfreiheit, zur Ökumene und zum Dialog mit anderen Weltreligionen. Für den alten Kardinal stand fest: Niemand - außer Christus - hat das Recht, zu sagen, wer zur Kirche gehört und wer nicht. "Die Kirche ist für alle da" hat er oft gesagt. Ich kenne keinen anderen Kirchenführer, der auch den Fernstehenden zugesprochen hätte, "ein wärmender Mantel um die Kirche" zu sein.

6. Ökumene

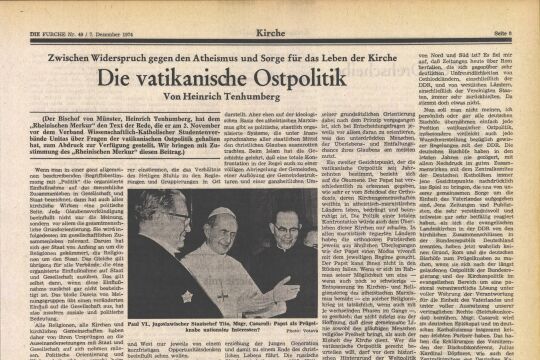

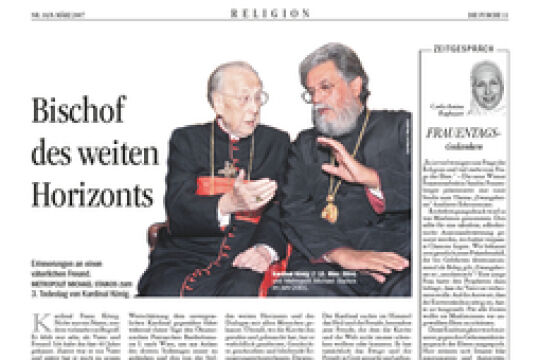

Kardinal Königs Vermächtnis heißt: Die Ökumene muss weitergehen - und darf nicht mehr gefährdet werden! Wer ihn gekannt hat, der weiß, wie sehr er unter der Zerrissenheit der Kirche gelitten hat. Wie glücklich er über den Aufbruch hin zur Geschwisterlichkeit - zur "Communio" - war, den das Konzil markiert hat. Wie leidenschaftlich er selbst dieses Versöhnungswerk vorangetrieben hat. Und wie viel Respekt und Bewunderung ihm dafür aus anderen christlichen Kirchen zugeflossen ist. Vielleicht genügt die Erwähnung einer einzigen Begebenheit: Als die Mönche auf dem Berg Athos - dem heiligen Berg der Orthodoxie, der sicher kein Zentrum der Ökumene ist -im Mai 1984 in einem ihrer schlichten Pilger den großen Kardinal König entdeckten, haben sie ihm in Dankbarkeit und Liebe für sein Wirken die Füße gewaschen.

7. Gespräch zwischen den Weltreligionen

Schon als Konzilsvater war Kardinal König klar: Wenn die Kirche Weltverantwortung tragen will, dann muss sie auch den Dialog mit der Welt führen. Allen voran mit den Religionen. Das Konzilsdokument "Nostra aetate" über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen - vor allem dem Judentum und Islam - hat Kardinal König immer als "das kürzeste, aber wichtigste Dokument für das 21. Jahrhundert" hervorgehoben - und seine Handschrift ist dabei nicht zu übersehen. Und tatsächlich enthält diese Erklärung eine Aussage von weltverändernder Bedeutung, zusammengefasst in dem einen Satz: "Die katholische Kirche lehnt nichts von dem ab, was in den anderen Religionen wahr und heilig ist." Damit war klar: Dialog ist keine Konfrontation. Dialog ist aber auch keine Preisgabe von Wahrheit. Und: Dialog ist keine kirchenpolitische Taktik, sondern die Lehre aus einer kirchen- und weltgeschichtlichen Kernerfahrung.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!