Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

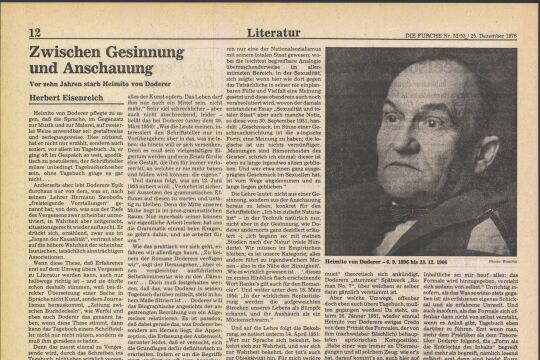

Der Fall Doderer

Man - und das heißt in diesem Falle die beamtete Literaturkritik, die Germanisten und auch das Publikum — hat Heimito von Doderer und sein Werk, oft wider besseres Wissen, nicht gut behandelt. Man meinte, Doderer in die Nische der Konser-vativität als bedingt interessantes Schaustück abstellen zu können.

Gewiß, eine Literaturwissenschaft, deren Anliegen eine radikale Aufarbeitung der Vergangenheit, im besonderen der Ära des Nationalsozialismus war, konnte keinen Gefallen an ihm finden, obwohl sich in seinen erzählerischen Texten zumindest unmittelbar nichts auffinden ließ, was diesem Engagement entsprochen hätte, das von 1933 bis zum Einmarsch 1938 vorhielt. Wie dem auch sei; Doderers Parteimitgliedschaft bleibt das prekärste Kapitel auch seiner intellektuellen Biographie und läßt sich nicht tilgen, was übrigens auch er nicht tat, denn sein spätes Tagebuchwerk handelt — wenngleich oft bis zur Unkenntlichkeit verklausuliert — von dieser Befangenheit in einer zweiten Wirklichkeit, von diesem düsteren Urgrund seines Schreibens, von dem er sich sein Lebön lang night lösen konnte.

Doch ist mit diesem Kapitel der Fall Doderer keineswegs abgeschlossen, und es wäre der Konkurs der Literaturwissenschaft, würde sie Doderer über denselben Kamm scheren, über den die Parteibuchliteraten von 1938 zu scheren wären. Denn mit der ideologischen Ortung seines Werkes wird zwar eine notwendige Prämisse der Wertung erbracht, keineswegs aber das Werk in seiner Gesamtheit berührt.

Wer Doderer etwa mit Ernst Jünger in die Reihe der Konservativen stellt, für die es nach 1945 Konjunktur gab, hat nie das Kriegserlebnis der beiden verglichen: „Pax in bello“ war Doderers letzte Devise im „Grenzwald“ (postum 1967), während Jünger beharrlich seine blutigen Aufzeichnungen aus Stahlgewittern von Auflage zu Auflage schönte.

Doch macht letzterer Fortune unter jüngeren Intellektuellen, und in einem ihrer Kultbücher wird ihm sogar „kontemplative Härte“, „Erfahrungshunger“ und

„Weltoffenheit und Liberalität“ (Peter Sloterdijk) nachgerühmt. Es wäre indes wünschenswert, daß Doderers Werk nicht unter solch postmodernem und neokonservativem Vorzeichen eine Neubelebung erführe, nein, denn diesem Autor war das blinde Bekenntnis zur Tradition, vor allem aber zur Herkunft aus dem Bürgertum unmöglich.

Es gilt, Doderer neu zu lesen, sein Leben im Kontext mit dem Werk zu würdigen, vor allem die frühen Tagebücher, eine aufschlußreiche Quelle für die Epoche (1920 bis 1939) und nicht für den Autor, zu edieren, die späten Tagebücher ab 1940 einmal ernsthaft zu interpretieren, den Erzähler in seiner Einmaligkeit zu erfassen und den Theoretiker in seinem Scheitern wie auch in seinem Erfolg zu würdigen.

Ein oft schmerzhafter, in sich widersprüchlicher Ablösungsprozeß von seiner Herkunft durch bohemienhafte Stadien hindurch kennzeichnet seinen Weg von 1920 (Rückkehr aus der sibirischen Kriegsgefangenschaft) bis 1951 (Erscheinen der „Strudlhofstiege“). In den fünfzehn Jahren hierauf war Doderer ein anerkannter Autor; die ärgsten Nöte, vor allem finanzieller Natur, schienen beseitigt. In dieser Zeit konnte Doderer ernten, was er in den dreißig Jahren vorgearbeitet hatte und ihm an Erfahrungen zugefallen war.

Wer Doderer nur von der Sonntagsseite des Ruhmes kennt, kennt nur die Fassade, die er dem Publikum vorhielt, um im Schutze eben dieses Ruhms sein mönchisches Schreibdasein zu fristen. Es werden „Die Dämonen“ (1956) fertiggestellt, doch jedes vollendete Werk hält die nächste Krise bereit, und aus solchen oft sehr schmerzhaften In-terludien werden die nächsten Werke geboren: „Die Wasserfälle von Slunj“ (1963) und „Der Grenzwald“, der Fragment blieb. Zeigt dieser „Roman No 7“ den Versuch, mit einer Versenkung in die Anschauung, mit der steten Übung in der „Apperception“, die Außenwelt wiederzuerobern, so scheint in der Romangroteske „Die Mero-winger“ (1962) geradezu der Widerruf dieser positiven Welterfahrung enthalten, ein Reservat für all das, was Doderer in den Romanen leisten wollte.

Doderer war — nach langer Ka-techumenenzeit — 1940 vom Protestantismus zum Katholizismus konvertiert, doch war dies nicht nur eine Wendung, die sich 1945 als besonders opportun erwies, sondern ein Schritt, der aus voller Uberzeugung getan wurde und auch das Fundament der Romantheorie bereitstellte: die Lehre von der „Analogia entis“ des Thomas von Aquin, mit dem Doderer die Bejahung der Schöpfungs-wirklichkeit verbindet. Doderer ist freilich kein „christlicher Dichter“ im landläufigen Sinn, und ein höherer Kleriker war ihm ein „Stück Ewigkeit auf einem be-amtenhaften Untersatz“. Das Geheimnis der Schöpfung wird im Roman nicht besprochen, der Autor muß ihm durch die Darstellung gerecht werden.

In diesem Sinne wagte Doderer — gerade zur Unzeit, möchte man sagen—noch einmal den universalen Roman. Er fordert Joyce und Musil in die Schranken. Doderers kritische Distanzierung von diesen großen Autoren spricht weniger gegen sie als für Doderer, der sich hartnäckig seine Besonderheit erschreiben wollte. Daß Doderer oft das verfehlte, was er zu erreichen trachtete, hat die Kritik vermerkt, ohne aber zu merken, daß er um sein Scheitern von Fall zu Fall wußte und doch nie aufgab.

Wie kein österreichischer Autor der fünfziger Jahre mühte er sich um die Grundlegung seiner Literaturtheorie, er hob dadurch den Diskurs auf ein Niveau, das zu dieser Zeit unvergleichlich war, und er erntete auch Respekt bei jenen, die von anderen Voraussetzungen ausgingen. Und so steht sein Werk da, monolithisch, ein belebender Anreiz für jene, die sich ernsthaft um die Grundlegung und Funktion des Romans bemühen, ein Lustgewinn aber auch für jene, die durch Lektüre erhalten und unterhalten werden wollen. Eines ist in jedem Falle zu lernen: das Sehen, seien es Menschen, seien es Dinge.

Man meinte in der Euphorie der späten sechziger Jahre, die Aktendeckel über den Fall Doderer schließen zu können. Heute aber steht - trotz aller Vorbehalte -das große Werk im Vordergrund, und angesichts dieser Leistung müssen wir uns nicht fragen, ob der Autor uns genügt, sondern ob wir ihm genügen.

Der Autor ist Professor für neuere deutsche Sprache und Literatur an der Universität Wien.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!