Über die Rolle der Medien im Krieg debattieren Konfliktforscher Walter Feichtinger, Kommunikationswissenschafter Fritz Hausjell und die Journalistin Livia Klingl. Getroffen hat sich die Runde bei der Sommerakademie des Studienzentrums für Frieden- und Konfliktlösung auf Burg Schlaining.

Die Furche: Herr Feichtinger, wie gestaltet sich aus der Sicht eines Militärs die Zusammenarbeit zwischen Medien und Streitkräften im Krieg?

Walter Feichtinger (Landesverteidigungsakademie Wien): Im Prinzip passen Kriegsführung und Berichterstattung nicht zusammen. Denn Medien sind Gift für die Kriegsführung. Medien müssen berichten. Streitkräften hingegen ist - schon aus Gründen der eigenen Sicherheit - sehr viel an Geheimhaltung gelegen. Aus Erfahrung weiß aber die militärische Seite, dass Medien im Krieg aus politischen Gründen nicht zu verhindern sind. Gegen die Medien ist heute kein Krieg mehr zu führen. Daher versucht die jeweilige Militärführung die Medien bestmöglich zu nutzen, sich ihrer zu bedienen und sie in die Kriegsführung und vor allem die eigene Strategie einzubinden. Das geschieht, indem eine gewisse, nicht zu große und vor allem nicht kriegsentscheidende Dosis an Information zugelassen wird.

Livia Klingl (Kurier): Die Meinung, dass man einen Krieg nicht gegen die Medien führen kann, halte ich für vollkommen falsch. Als amerikanischer Präsident kann man möglicherweise keinen Krieg gegen die amerikanischen Medien führen. Aber das ist noch nicht getestet worden, weil die amerikanischen Medien äußerst patriotisch agieren - spätestens im Krieg. Aber die Fernsehstationen und Zeitungen in Europa waren im Fall des Irak-Kriegs keineswegs kriegsgeil - und dieser Krieg ist trotzdem geführt worden.

Fritz Hausjell (Universität Wien): Ich glaube nicht, dass Medien von Seiten des Militär generell als Gift klassifiziert werden. Da würde man die ganze Kriegsberichterstattung auf den Kopf stellen. Bei einer solchen Analyse haben wir zu sehr Vietnam in Erinnerung. Im letzten Irak-Krieg - aber nicht nur dort- hatte das amerikanische Militär großes Interesse an Kriegsberichterstattung. Gerade durch die em -phatischen Berichte der "embedded journalists", der eingebetteten Journalisten, versuchten die Amerikaner, den Gegner zu beeindrucken. Auf der anderen Seite brauchen Militär und Politik die Medien, um Rückhalt in der eigenen Bevölkerung zu bekommen. Das Militär ist deshalb an einer bestimmten Medienberichterstattung sehr interessiert. Dass es zwischen Militär und Medien aber nicht immer nur ein harmonisches Verhältnis gibt, liegt hoffentlich an der Qualität des Journalismus.

Livia Klingl: Die amerikanischen Medien haben etwas gemacht, was ich für verboten halte. Sie haben die "eingebetteten Journalisten" erfunden. Diese Kollegen sitzen in einem Panzer mit einer Handvoll Soldaten. Sie spüren dieselbe Angst, sie schwitzen, sie langweilen sich genauso - die Journalisten teilen alle Gefühle, die auch die Soldaten haben. Das führt natürlich zu einer unglaublichen Distanzlosigkeit - und das ist das Gegenteil von Journalismus.

Hausjell: Ich gehöre als Kommunikationswissenschafter einer Disziplin an, die wesentlich mit Krieg zu tun hat. Denn die meisten zeitungswissenschaftlichen Institute im deutschsprachigen Raum sind Kinder des Krieges. Nach dem Ersten Weltkrieg war eine Vielzahl deutscher Politiker und Militärs der Meinung, dieser Krieg sei an der Heimatfront verloren gegangen. Die Propaganda der Alliierten hätte besser funktioniert als die eigene. Die Folge war eine Gründungswelle von zeitungswissenschaftlichen Instituten. Diese Institute haben wiederum dazu beigetragen, dass eine Frühform der eingebetteten Journalisten im Zweiten Weltkrieg an der Front eingesetzt wurde.

Feichtinger: Der in die kämpfende Truppe eingebettete Journalist erhält eine genau definierte nformationsdosis vermittelt. Damit kann die Militärführung nicht nur die schädigende Wirkung von Journalisten ausschließen. Ganz im Gegenteil, durch die Einbettung der Berichterstatter lässt sich sogar ein positiver Effekt erzielen: Wenn der Journalist mit den Soldaten um sein Leben zittert, wenn er die gleiche Unbill erleiden muss, wenn er das gleiche Informationsdefizit hat wie der Soldat - dann berichten sie ausschließlich darüber. Das sind genau die Puzzlesteine, die sie sehen und fühlen.

Klingl: Und dann bekommen drei Panzer, die im Sandsturm feststecken, eine Scheinbedeutung, die sie natürlich nie haben.

Hausjell: Die eingebetteten Journalisten basieren auf dem PR-Prinzip: schaffe Nähe, schaffe Vertrauen, schaffe Vorteile für Journalisten. Die danken es mit einer loyalen Berichterstattung. Schauen Sie sich den Reise- oder Motorjournalismus an: Der ist ja fast klinisch frei von jeglicher Kritik.

Feichtinger: Journalistische Schemata werden ohne Differenzierung über die unterschiedlichsten Ereignisse drüber gestülpt. Vom Krieg wird berichtet wie von der Formel 1, einem Schirennen oder dem Grubenunglück in Lassing. Medien tragen dazu bei, dass Krieg mehr und mehr zur alltäglichen Realität in den Köpfen der Zuseher und Leser wird.

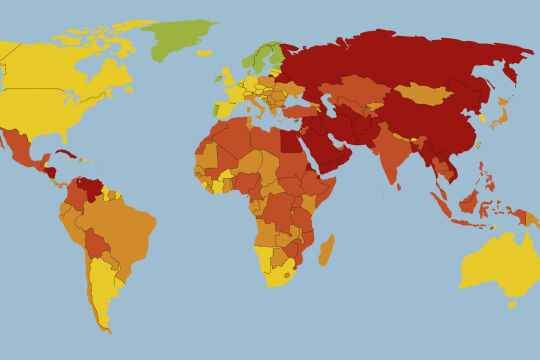

Hausjell: Krieg findet ja auch in Medien nahezu täglich statt. Außenpolitische Berichterstattung ist zu 40 bis 60 Prozent Kriegsberichterstattung. Und Krieg hat eine unglaublich hohe Affinität zu Medien. Krieg ist heute ein Event, das man entsprechend leicht journalistisch begleiten kann und das zu teilweise unglaublichen Quoten führt. Das US-amerikanische Magazin Newsweek hatte beim Golfkrieg 1991 bis zu 90 Prozent Auflagensteigerung gehabt. Und CNN hat sich überhaupt saniert. Insofern ist Krieg ein Geschäft für die Medien.

Klingl: Dass Krieg ein Geschäft ist, das mag für amerikanische Fernsehstationen und Nachrichtenmagazine richtig sein. Für österreichische Zeitungen ist Krieg kein Geschäft. Krieg hat eine Faszination für ein paar Tage. Da steigt die Auflage massiv. Und dann muss man weiterhin intensiv berichten, um zu verhindern, dass die Auflage stark absackt. Aber es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, dass ein Krieg Zehntausende dazu bringt, die Zeitung zu lesen. Was auch logisch ist: Man hat Internet, man hat 36 oder mehr Fernsehkanäle...

Hausjell: Kriege sind zum Teil auch immer eine Niederlage für den Journalismus. Ein ökonomischer Sieg für wenige, aber für den Journalismus, der bemüht ist, aufzuklären, sind Kriege sehr häufig eine Niederlage.

Feichtinger: Westliche Gesellschaften leiden unter Realitätsverzerrung, Ungeduld, Reizüberflutung und Sensationslüsternheit. Im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg 1999 habe ich einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Titel gelesen: "Ist heute Krieg oder Fußball?" Man muss sich das verinnerlichen, dass hier für den Medienkonsumenten der Krieg mit dem Fußball gleichgestellt wird.

Die Furche: Es gibt genug Journalisten, die in der Innenpolitik zu Zynikern werden. Wie verändern Kriege die Sichtweise von Journalisten, die mitten drin im Kriegsgeschehen sind?

Klingl: Ich kenne keine österreichischen Journalisten, die permanent im Krieg sind. Ich bin fast immer die einzige gewesen, die irgendwo in Kriegsgebieten aufgetaucht ist. Die Medienlandschaft in Österreich kann es sich gar nicht leisten, Menschen vor Ort zu schicken. Das hat zur Folge, dass Kriegsjournalismus in Österreich darin besteht, dass Leute den ganzen Tag die Erlebnisse und Informationen Dritter weitergeben.

Hausjell: Es stellt sich ja auch die Frage, ob sich Kriegsberichterstattung lohnt? Meine Antwort: Es bringt überhaupt nichts außer hohem Risiko. Und man macht es wahrscheinlich, wenn man jung und naiv ist. All das, was man sonst im Journalismus leisten möchte - z.B. Hintergründe aufdecken - kann man nicht. Man kennt diese Gesellschaft nicht. Man kommt kurzfristig hin. Man hat keine Gewährsleute, kennt keine Informanten. Andererseits hat Kriegsberichterstattung auch einen Sinn: Die inszenierte Befreiung einer amerikanischen Soldatin aus einem irakischen Krankenhaus, wäre nicht aufgedeckt worden, wären nicht Journalisten dort gewesen. Wir wüssten nichts davon.

Die Furche: Wäre diese aufdeckende Art von Kriegsberichterstattung der erste Schritt zu Friedensjournalismus?

Hausjell: Jede Kriegsberichterstattung könnte, auch wenn nach einem Krieg umfangreich berichtet wird, ein Stück Friedensjournalismus sein. Wieder an die Orte der Kriege hinfahren und zeigen, was Kriege langfristig an Katastrophe bedeuten.

Klingl: Kriegsberichterstattung besteht für mich keineswegs ausschließlich darin, dass man militärischen Ereignissen breiten Raum gibt. Sonst bräuchte man sich ja nur die Pressekonferenzen der Militärsprecher anhören. Kriegs- berichterstatter können aber sagen, schreiben, melden, dass sich die Leute im Kriegsgebiet fürchten. Als Kriegsberichterstatterin kann ich verschiedene Varianten dieser begründeten Angst beschreiben. Dann ist man weg von der Propaganda, die das Regime oder das Militär mit einer vorhat. Dann ist man aber im wirklichen Kern jedes Krieges: bei den Opfern. Ich weiß zwar nicht, was Friedensjournalismus ist. Ich weiß nur, dass Journalismus informieren soll. Für mich wäre Friedensjournalismus das Augenmerk auf jene zu legen, auf deren Rücken jeder Krieg geführt wird. Dazu muss man aber dort sein.

Das Gespräch in Schlaining moderierte Wolfgang Machreich.

Buchtipp:

MENSCHEN ZWISCHEN DEN FRONTEN. Erlebnisse einer Kriegsberichterstatterin. Von Livia Klingl.

NP Buchverlag St. Pölten 2002,

256 Seiten, geb., e 21,90

.jpg)