Unfassbare Welten

Schon 1922 trug der US-amerikanische Autor und Denker Walter Lippmann wesentlich zum Verständnis von Information bei. Sein Buch „Die öffentliche Meinung“ sollte gerade heute (wieder) gelesen werden.

Schon 1922 trug der US-amerikanische Autor und Denker Walter Lippmann wesentlich zum Verständnis von Information bei. Sein Buch „Die öffentliche Meinung“ sollte gerade heute (wieder) gelesen werden.

Jenseits des Atlantiks gehört er zu den wichtigsten politischen und medientheoretischen Denkern des 20. Jahrhunderts. Diesseits ist Walter Lippmann (1889–1974) wenig bekannt geblieben, obwohl er an der Wiege prägender Begrifflichkeiten stand, so an der Ausformulierung des Neoliberalismus (wiewohl er sich nach dem Zweiten Weltkrieg von dessen wirtschaftstheoretischen Vätern wie Friedrich von Hayek wieder entfernte). Auch die politische Metapher vom „Kalten Krieg“ wurde von Lippmann entscheidend mitgeprägt, insbesondere durch sein Buch „The Cold War“ aus 1947. Aber schon im Ersten Weltkrieg war Lippmann einflussreich, er gehörte zum Beraterstab Woodrow Wilsons und war an der Formulierung von dessen „Vierzehn Punkten“ beteiligt.

Aber vor allem haben Lippmanns medienkritische Einsichten sein Leben überdauert. Sein 1922 erschienenes Buch „Public Opinion“ hat in seiner klarsichtigen Analyse kaum an Aktualität eingebüßt. Der Westend-Verlag hat vor Jahresfrist eine neue Ausgabe auf Deutsch von „Die öffentliche Meinung“ herausgebracht, und es zahlt sich aus, das brillant geschriebene und mit vielen Beispielen untermauerte Werk auch mit den medienkritischen Augen von heute zu lesen. Einfach frappant, was schon Lippmann beschreibt, und was für die Fake-News-Welt von heute gleichermaßen gilt.

Naturgemäß beziehen sich die Beispiele auf die Zeit des Ersten Weltkriegs und der Jahre unmittelbar danach, das vorherrschende Massenkommunikationsmittel waren die Zeitungen, das Radio erlebte gerade seine Anfangsjahre. Aber die Grundsätze der Lippmann’schen Beobachtung treffen auch in der Online- und Social-Media-Welt den Punkt.

Nachricht sind nicht „Wahrheit“

Der Redakteur beschäftigt sich mit den Meldungen. Er sitzt in seinem Büro, liest sie, und nur selten beobachtet er einen darüber hinausgehenden Teil der Ereignisse selbst […] Er arbeitet unter ungeheurem Druck, denn der Wettbewerb der Zeitungen ist oft eine Sache von Minuten. Jede Meldung erfordert ein rasches, aber komplexes Urteil. Es muss verständlich sein, muss in Beziehung zu ebenso verständlichen anderen Meldungen gesetzt, je nach seinem voraussichtlichen Interesse für das Publikum hochgespielt oder abgeschwächt werden, wie es eben der Redakteur für richtig hält. Ohne Standardisierung, ohne Stereotypen, ohne Routineurteile, ohne eine ziemlich rücksichtslose Vernachlässigung der Feinheiten, würde der Redakteur bald an Aufregungen sterben.

Solches gilt ohne einen einzigen Abstrich gleichermaßen für den Medienmacher von heute. Das Zitat zeigt die grundsätzliche Skepsis von Lippmann, aber auch aller nachfolgenden Medientheoretiker über so etwas wie „Objektivität“ oder absoluter Wahrheit von Nachrichten. Lippmanns Verdienst besteht darin, dass er schon vor 100 Jahren die Zeit-, Orts- und Umstandsgebundenheit von Information erkannt und beschrieben hat.

Er benennt da die Schwierigkeit US-amerikanischer Medien anno 1914, die beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit einem Thema konfrontiert waren, über das sie keine vorhergehende Erfahrung besaßen. Also, so Lippmann, hielt man sich an die Berichterstattung aus England, weil es finanziell günstiger war, dort Korrespondenten zu haben oder zu telegrafieren, und weil es für amerikanische Journalisten auch einfacher [war], englische Zeitungen zu lesen als andere. Auch diese Beschreibung stellt für heutige Leser ein Déjà-vu dar.

Für Lippmann ist Demokratie idealtypisch nur mit einer umfassenden, nicht von Interessen geleiteten Information möglich. Derartige Information gibt es aber nicht. Diese wäre nur möglich, wenn die Menschen Zugang zur äußeren Welt hätten. Lippmann postuliert jedoch, dass die Menschen nur auf Bilder reagieren, auf die je eigenen Vorstellungen der Welt: Denn die reale Umgebung ist insgesamt zu groß, zu komplex und auch zu fließend, um direkt erfasst zu werden. Wir sind nicht dafür ausgerüstet, es mit so viel Subtilität, mit so großer Vielfalt, mit so vielen Verwandlungen und Kombinationen aufnehmen zu können. Obgleich wir in dieser Umwelt handeln müssen, müssen wir sie erst in einem einfacheren Modell rekonstruieren, ehe wir damit umgehen können.

Lippmann geht nun davon aus, dass die öffentliche Meinung von der Unmöglichkeit determiniert ist, komplexe Wirklichkeiten auch tatsächlich zu erfassen: Wer die öffentliche Meinung analysieren will, muss daher mit der Erkenntnis der Dreiecksbeziehung zwischen dem Schauplatz, dem Bild des Menschen von diesem Schauplatz und der Reaktion des Menschen auf dieses Bild, die sich wiederum selbst auf dem Schauplatz ereignet, beginnen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

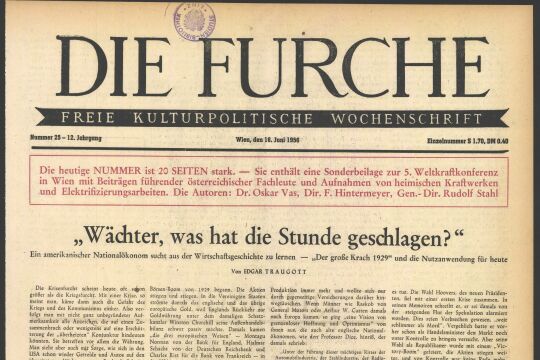

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!