Wien und München: Zu ähnlich, um wirklich Konkurrenten zu sein, und zu nah, um einander leiden zu können. Eine Bestandsaufnahme zur Kunstlandschaft an Isar und Donau.

"Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, hat Karl Valentin einmal befunden. Noch mehr Arbeit macht es, der Kunst entsprechende Aufmerksamkeit zu bescheren. Mit allen Finten medialer Selbstpositionierung wird gearbeitet, um eines von den drei Top-Museen zu sein, am besten in einer der fünf Top-Kunstmetropolen der Welt. Doch wer darf, etwa im deutschsprachigen Raum, den Status der herausragenden Kunststadt für sich reklamieren? Noch schwieriger sind die Verhältnisse von Städten in einem derart umkämpften Feld zu klären, wenn sie, auf vielerlei Ebenen, derart nah beieinander liegen wie München und Wien. In Zeiten, da Wien mehr am als vor dem Eisernen Vorhang lag, also noch in den 1970er Jahren, musste, wer etwa einen Hauch gelebter Popkultur mitbekommen wollte, in die bayrische Kapitale fahren. Wien hatte da nicht gerade das, was man heute einen Hipness-Faktor nennt. Doch die Zeiten haben sich bekanntlich geändert, und auch Wien hat nicht mehr das Mausgrau alter "Kottan“-Filme. Doch auch München kennt, was scheinbar so typisch wienerisch ist: das skeptische Selbstverhältnis - eben bayrisch gebrochen. "Wer behauptet, München sei eine Weltstadt mit Herz, der hat keines“, war sich der bayrische Autor Oliver Hassencamp sicher.

Automatisch herzerwärmend ist das Verhältnis von Wienern und Münchnern mitnichten. Sollte ein Wiener wagen, seine Zuneigung zu München zu bekennen, könnte er rasch in den Verdacht geraten, ein Tennissocken tragender Sportcoupéfahrer zu sein. München und Wien sind zu ähnlich, um einander leiden zu können. Und wer mag entscheiden, zu welcher Stadt der Valentin-Spruch "Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut“ besser passt?

Wenn sich in der Gegenwart auf den Brettern des Theaters ein Wettkampf München-Wien (s. Seite 21) auftut, so wäre er im Feld der Kunst und ihrer Institutionen viel schwerer zu entscheiden. Das war im 19. Jahrhundert freilich anders. Da war die Wahl der entsprechenden Kunstakademie eine Positionierungsfrage: Wenige gingen nach Paris oder Barbizon, wo in atemberaubendem Tempo die künstlerischen Entwicklungen Europas vorweggenommen wurden. Manchen fehlte für diese Entwicklungssprünge auch das ästhetische Verständnis. Hinzu kamen Nationalismen und Sprachbarrieren. Wer eine gemäßigte Moderne suchte (und eine geringere Finanzausstattung hatte) ging nach Budapest, wer es tenebristisch-pathetisch wollte, nach München, und wer es virtuos stürmisch liebte, der schätzte Düsseldorf. Das habsburgische Wien stand da weniger hoch im Kurs.

Die "Vierquadratmeterklausel“

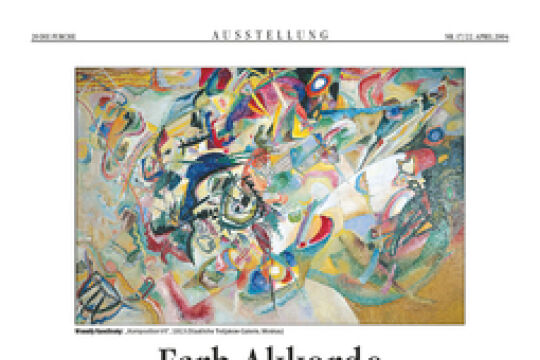

Blickt man indes auf die Entwicklung der Moderne im 20. Jahrhundert, fallen einige Parallelen zwischen Wien und München auf. Augenscheinlich ist, wie sehr in beiden Städten die Durchsetzung der Moderne eben nicht in den traditionellen Museen stattfinden konnte und wie sehr es vor allem an einzelnen Persönlichkeiten lag, neuartige Kunstwerke gegen den zeitgenössischen Geschmack durchzusetzen. In München wählte die Moderne noch einen besonderen Umweg zur Selbstpositionierung: Wassily Kandinsky, Franz Marc und Gabriele Münter entschieden sich zunächst gegen die Stadt und für das Rurale, um traditionelle Darstellungsgewohnheiten auf die Probe zu stellen. Via Gruppenbildung wollte man dem Akademismus in der Kunst entkommen. Und der Aufstand innerhalb der Gruppe sicherte wiederum neue Aufmerksamkeit. Kandinsky setzt in der Neuen Münchner Künstlervereinigung (NMKV) die berühmte "Vierquadratmeterklausel“ durch, die die maximale Größe eines Bildes vorschreibt, um genau durch den Bruch dieser Vorgabe theatralisch aus der Vereinigung herauszukommen. "Da wir beide den ‚Krach‘ schon früher witterten, hatten wir eine andere Ausstellung vorbereitet“, wird er seine und Franz Marcs Haltung rekapitulieren, und so findet die erste Ausstellung des neu gegründeten "Blauen Reiters“ im Jahr 1911 just in jenen Räumlichkeiten der Galerie Heinrich Thannhauser statt, in denen zwei Jahre zuvor die NMKV hervorgetreten war. Mit dabei in der Präsentation von 32 Bildern sind auch malerische Arbeiten des Wiener Komponisten Arnold Schönberg. Die Presse ist dem Blauen Reiter nicht zugeneigter als der NMKV, die zeitgleich bei Thannhauser ihre dritte Werkschau zeigt - und Zuschreibungen etwa in den Neuesten Münchner Nachrichten, hier seien "unheilbar Geisteskranke“ oder "skrupellose Hochstapler“ am Werk, werden sich noch einige Zeit halten.

In der Zwischenkriegszeit weht der Moderne sehr rasch noch schärferer Wind entgegen. In München, der "Hauptstadt der Bewegung“, spürt man das früher als im Roten Wien. Spätestens mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten endet für manchen Museumsdirektor die Berufskarriere schlagartig. Mit der zunächst in München am 19. Juli 1937 gezeigten Ausstellung "Entartete Kunst“, die auch Oskar Kokoschka mit an den Pranger stellt, wird der Nationalsozialismus geschickt ältere, bürgerlich-konservative Vorurteile gegen die Moderne mobilisieren. Mit dem "Anschluss“ kommt die Schau 1938 auch ins Wiener Künstlerhaus.

Vorurteile gegen die Moderne werden auch das Jahr 1945 da wie dort überdauern. Wenn ein Mentor für die Gegenwartskunst in Österreich, Werner Hofmann, zur Eröffnung des 20er Hauses 1962 den Anspruch der Kunst auf ein Selbstbewusstsein formuliert, "das nach Weite und Offenheit verlangt“, dann sucht man gerade diese Offenheit in Österreich nach dem Krieg oft vergebens. Es braucht den Grundstock privater Sammler, wie den von Peter und Irene Ludwig, um große Bestandslücken, gerade was das Zeitgenössische anlangt, zu schließen. Auch in München sind es die Sammeltätigkeiten Privater, die das Ergänzen von Beständen bzw. eine Fokussierung ermöglichen. Das 2009 eröffnete und international vielbeachtete Museum Brandhorst im Münchner Kunstareal, das auf der Kunstsammlung der Henkel-Erbin Anette Brandhorst und ihres Mannes Udo aufbaut, zeigt neben einem aufregenden Museumsneubau mit der dichten Präsentation der Arbeiten Cy Twomblys eine derartige Fokussierungstendenz.

Widerständigkeit der Kunst

Viel diskutiert wird in München auch die jüngste Kooperation zwischen dem Haus der Kunst und der Sammlerin Ingvild Goetz. Goetz setzte ihr Sammelkonzept komplett privat um und ließ sich im Garten ihres Wohnsitzes in Oberföhring einen von Herzog & de Meuron entworfenen Museumsbau errichten. Dass Goetz nun eine größere Öffentlichkeit sucht, mag auch mit ihrer Frühtätigkeit als Galeristin in Zürich zusammenhängen. Anfang der 1970er verlor sie nach einer Polit-Aktion des Happening-Künstlers Wolf Vostell, die illegale Waffenlieferungen nach Angola thematisierte, ihre Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz. Ihre nicht zuletzt auch politische Kunsthaltung erklärt Goetz aus den Erfahrungen der 70er Jahre. Von der Kunst fordert sie jene Widerständigkeit, die vielleicht auch eine Sehnsucht im Jahr 2011 ist: "Ich sammle Kunst, die mir nicht auf Anhieb gefällt, die ich manchmal sogar scheußlich finde - und das ist der Moment, in dem ich mich damit auseinandersetze.“

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!