Ins Neue

DISKURS

Neubesetzungen an Wiener Oper und Theater: Neugier erwecken

Mit Lotte de Beer und Stefan Herheim werden an der Volksoper Wien und am Theater an der Wien nun neue Seiten aufgeschlagen.

Mit Lotte de Beer und Stefan Herheim werden an der Volksoper Wien und am Theater an der Wien nun neue Seiten aufgeschlagen.

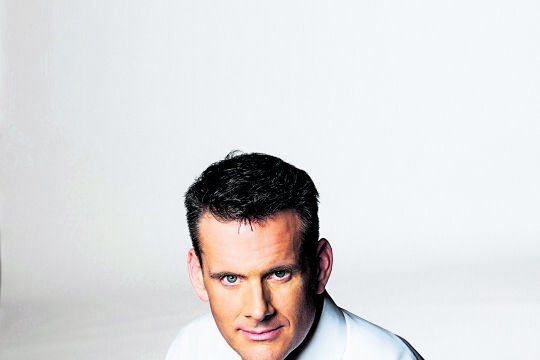

Schon einmal war eine Frau im Rennen um die Spitze der Wiener Volksoper: Elisabeth Sobotka. Sie ist mittlerweile Intendantin der Bregenzer Festspiele und wird in dieser Position im Herbst 2024 an Berlins wichtiges Opernhaus, die Staatsoper „Unter den Linden“, wechseln. Die niederländische Regisseurin Lotte de Beer ist damit die Erste, die es auf den Direktorensessel des Hauses am Währinger Gürtel geschafft hat. Zuletzt hat hier Robert Meyer die Geschicke des Hauses geleitet, von 2007 bis heuer.

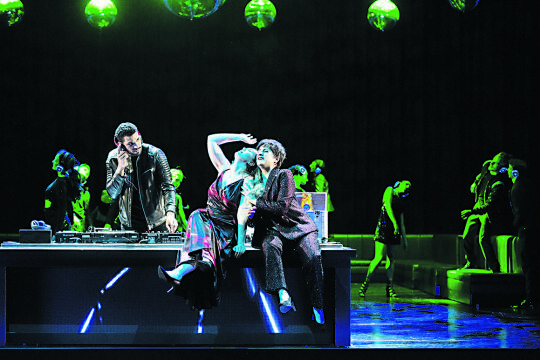

„Ich denke, dass in der Volksoper alle Zutaten vorhanden sind, um die Bewohner(innen) von Wien zu erreichen und gleichzeitig die Welt zu inspirieren“, legt sich de Beer die Latte hoch. Wie sie das erreichen will? Selbstredend mit einer, wie für diese Institution nicht anders zu erwarten, spezifischen Mischung aus Operette, Oper und Musical, die auch Platz lässt für Neues. Das betrifft gleichermaßen eine so pointierte Kombination wie die Zusammenführung von Tschaikowskys Oper „Jolanthe“ mit dessen „Nussknacker“-Ballett, die Uraufführung einer – was immer man darunter dann verstehen wird – „Mythos-Operette“ von Moritz Eggert, „Die letzte Verschwörung“, wie das Engagement zahlreicher, für Wien neuer Regisseure. Die Entscheidung, neben dem Musikdirektor Omer Meir Wellber gleich drei Erste Gastdirigenten zu engagieren, ist unter dem Aspekt zu sehen, dass sich das Orchester der Volksoper künftig auch als Konzertorchester präsentieren wird. Wie das in der ohnedies dichten Wiener Orchesterlandschaft ankommen wird?

Bekanntes, wie Brecht/Weills „Die Dreigroschenoper“, Mozarts „Entführung“ und Nicolais „Die lustigen Weiber von Windsor“, womit wenigstens eine deutsche Spieloper de Beers erstes Premierenbukett ziert, ist wohl als Angebot für alle jene – notabene auch langjährige Besucherinnen und Besucher – zu verstehen, die es gilt, auf diesen mutigen wie avancierten neuen Kurs mitzunehmen.

„Die Dubarry“ als Eröffnungspremiere

Ist die Eröffnungspremiere, Millöcker/ Mackebens „Die Dubarry“, diese vom hart errungenen Aufstieg kündende Operette, auch symbolisch zu verstehen? In dem Sinn, dass die neue Direktorin sich keiner Illusion hingibt, dass es möglicherweise nicht einfach werden wird, ihre Vorstellungen gleich zu Beginn allen erfolgreich zu vermitteln? Lotte de Beer wird beim Tschaikowsky-Abend und bei der Eggert-Uraufführung übrigens auch Regie führen.

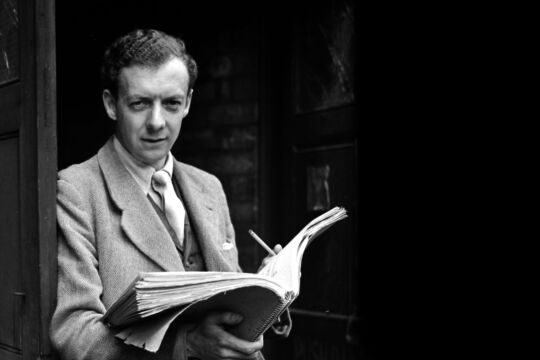

Wieder, wie einst, ein Opernhaus? Unmöglich, lauteten die ersten Antworten. Auch finanziell nicht verkraftbar. Woher das Publikum dafür nehmen? Sechzehn Jahre sind es her, dass Roland Geyer, davor Musikchef der Stadt Wien, unter diesen Voraussetzungen das bis dahin für das Musical reservierte Theater an der Wien übernommen und zu einem Opernhaus umgestaltet hat. Und alle, die einen raschen Untergang für dieses inhaltlich neu formierte Haus am Naschmarkt vorhergesagt hatten, wurden bald eines Besseren belehrt.

Rasch akzeptierte man, dass neben den traditionsreichen Repertoirehäusern Staats- und Volksoper auch für ein neues Stagione-Haus mit einer monatlichen Neuproduktion Platz ist. Vor allem, wenn man sich programmatisch entsprechend von den anderen Häusern absetzt, indem man sich bewusst auf Barock, Klassik, Raritäten und Zeitgenössisches konzentriert. Und dieses mit Ensembles, Dirigenten und Regisseuren verwirklicht, die an den anderen Wiener Opernhäusern nicht tätig sind. Dass Geyer dafür vor allem Nikolaus Harnoncourt und seinen Concentus Musicus sowie den Arnold Schoenberg Chor gewinnen konnte, erwies sich als Glücksgriff.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

_edit.jpg)