"Die Reue des Prometheus" von Peter Sloterdijk: Klimakrise mythologisch befeuert

Peter Sloterdijk plädiert in seinem neuen Buch „Die Reue des Prometheus“ für eine radikale Abkehr von den Giga-Akteuren der modernen Welt, für mikroenergetische Lokallösungen – und eine reale Demokratisierung, die dem Verfall der Welt die Stirn bietet.

Peter Sloterdijk plädiert in seinem neuen Buch „Die Reue des Prometheus“ für eine radikale Abkehr von den Giga-Akteuren der modernen Welt, für mikroenergetische Lokallösungen – und eine reale Demokratisierung, die dem Verfall der Welt die Stirn bietet.

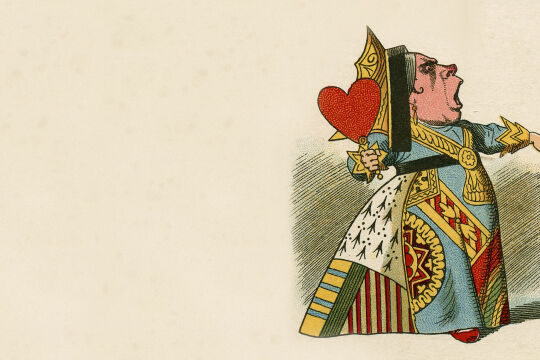

Nein, ein Revoluzzer ist Peter Sloterdijk nicht. Auch wenn er als pointierten Schlachtruf und Schlusspunkt seines neuen Buches schreibt: „Fire-Fighters aller Länder, dämmt die Feuer ein!“ Vor der nicht zufällig an Karl Marx erinnernden Losung hatte der 75-jährige Philosoph auf 80 Seiten die Frage erörtert: Sollte es der mythische Prometheus bereuen, dass er den Menschen, entgegen dem Willen von Göttervater Zeus, heimlich das Feuer geschenkt hatte? Es geht nämlich um die Fundamente fossiler Zivilisationen, den drohenden Kollaps – und um (Lösch)Alternativen.

Keine Frage: Prometheus meinte es gut – und man mag sich kaum vorstellen, welche Dankesopfer die ersten menschlichen Wesen dargebracht haben dürften, als ihnen bewusst wurde, dass Feuer machbar war und wie es genutzt werden konnte. Feuer sei „eine der frühesten Größen, die von Menschen als Manifestationen des transzendenten Prinzips ‚Kraft‘ und ‚Macht‘ aufgefasst werden konnten – eine anfängliche Gottesmetapher neben Wind, Blitz und Sonne“. Doch aus der Perspektive der Moderne, spätestens seit der Erfindung der Dampfmaschine, sieht die Sache mit dem Feuer ganz anders aus. Die Menschen haben ihre ehrfürchtige Dankbarkeit vergessen, seien zu einem „Kollektiv von Brandstiftern“ mutiert, daher dürfte auch Prometheus womöglich ins Grübeln kommen.

Reue statt Scham

Der alte Feuer-Mythos bildet für den nicht unumstrittenen Philosophen den archimedischen Punkt, um von ihm aus das Feuer-Phänomen und die Verbrennung von Rohstoffen zu betrachten – und die Klima- und Erdkatastrophe, die heute mehr als je zuvor virulent ist. Sloterdijk geht zunächst auf die Verbindung von Sklavenarbeit und der frühen Nutzung des Feuers ein. Letztere habe stets die menschliche Arbeitskraft verstärkt, ein „mindestens gleichwertiges Plus in die metabolischen Regime reifender Hochkulturen eingebracht“, in Form von Küchenherden, Backstuben, metallurgischen Manufakturen oder keramischen Brennöfen. Doch mit der Erfindung der Dampfmaschine vor rund 250 Jahren, von Zeitgenossen als „Feuermaschine“ bezeichnet, „trat eine neue Formel für den gesamten Stoffwechsel des Menschen mit der Natur in Kraft: Befehlsgewalt plus Arbeitskraft plus Kraftmaschinensystem plus fossile Energieträger plus Abfälle bzw. Emissionen.“

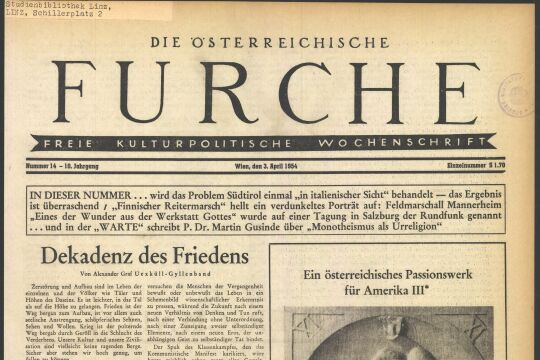

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!