Private und öffentliche Desaster

"Liliom" und "Die Empörten" bei den Salzburger Festspielen: Subjektive Verwerfungen und Bedrohung von außen - keine erfreulichen Aussichten.

"Liliom" und "Die Empörten" bei den Salzburger Festspielen: Subjektive Verwerfungen und Bedrohung von außen - keine erfreulichen Aussichten.

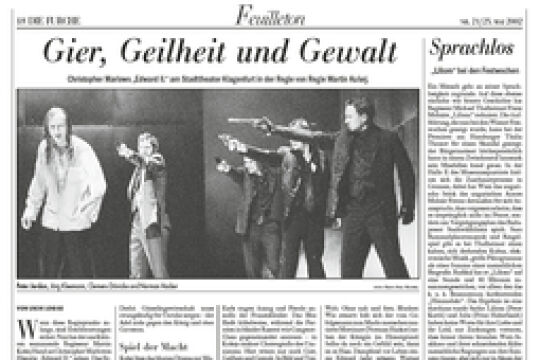

Alles ist schief gelaufen. Liliom braucht dringend Geld, plant einen Raubmord, der scheitert, Liliom bringt sich um. Ein übler Kerl weniger auf der Welt, meinen die Leute; ihr Geliebter ist tot, so trauert Julie.

An die Chronologie von Ferenc Molnárs "Liliom" hält sich Regisseur Kornél Mundruczó nicht. Er stellt eine Szene an den Beginn, in der Liliom jahrelang Formulare auszufüllen versucht, um noch einmal zurück auf die Erde und zu Julie zu kommen. Das erweist sich als überaus bürokratischer und technisch durchstrukturierter Vorgang, der ein Individuum jeden Eigensinns beraubt.

Das ist nur der Vorschein dessen, was kommen wird. Die Darsteller werden zu Hampelmännern der Vorsehung. Die Bühne, ausgedacht von Monika Pormale, beherrschen zwei mächtige Robotergreifarme, die emsig die Kulisse aufbauen, Bank, Gestrüpp, einen Vollmond. Am Schluss verneigen sie sich höflich vor dem Publikum, so sehr sind sie Teil des Programms. Sehr künstlich und technisch das Ganze. Dann werden auch noch Menschen in dieses Ambiente hineingesetzt, sie agieren wie fremdbestimmt. Gegenstände werden von mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Wesen bewegt -wer aber bewegt die Menschen?

Bei Mundruczó jedenfalls kaum die Gesellschaft. Einzelne Figuren wirken wie herausgelöst aus einem Großstadtkollektiv. So wird aus einem Stück mit sozialem Anspruch ein Drama der subjektiven Verwerfungen. Liliom (Jörg Pohl) lernen wir als einen Schlawiner kennen, der sich um Verantwortung drückt, Julie (Maja Schöne) als die großherzig Liebende mit der Gabe zu unermesslicher Nachsicht. Sie sind ausgeprägte Charaktere, in ihrem Wesen durch Einflüsse nicht wandelbar. In der Begegnung mit anderen verschärfen sich einzelne Züge allenfalls, Liliom lässt sich unter Einfluss eines üblen Freundes zu einem geplanten Verbrechen anstiften. Dass er den Harten mimt, darauf macht die Inszenierung aufmerksam, denn eigentlich wünscht er sich eine Zukunft mit Julie. Er ist der klassische Lebenschancen-Vermasselungsmeister. Wie verloren die Einzelnen in der Welt stehen, zeigt die Schachtelkonstruktion von Zimmern, die von einer Kamera ausspioniert wird, so werden wir immer wieder Zeugen von Rückzugsunternehmungen.

In Theresia Walsers Stück "Die Empörten" hingegen bekommt die Gesellschaft eine Hauptrolle, obwohl sie gar nicht vorkommt. Handlungsort ist das Büro der Bürgermeisterin einer Landgemeinde, die Aussicht auf die Berge ist touristentauglich. Fünf Menschen, ein Ort, zwei Stunden und viel Text, das ist schon bemerkenswert in einer Zeit, in der Theater auf Geschwindigkeit und Abwechslung setzt. Regisseur Burkhard C. Kosminski hat gut erkannt, dass bei Theresia Walser die Dialoge alles sind. Sie ist Wortakrobatin und Sprachkünstlerin, die allein über ihren Wortgebrauch einen Zauber zu entfalten vermag, den kühne Regieeinfälle sofort zum Ersticken bringen würden. Damit kaschiert sie ganz gut, dass sie mit der Entfaltung einer schlüssigen Handlung Probleme bekommt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!