Eduard Steiner im Gespräch mit dem Romancier und Satiriker Wladimir Woinowitsch über Vergangenheitsbewältigung, Pressefreiheit und Zukunftsperspektiven in Russland.

Die Furche: Moskaus Bürgermeister Luschkow hat vorgeschlagen, das Denkmal für Dserschinskij (Gründer der sowjetischen Geheimpolizei) wieder aufzustellen. Sehen Sie so etwas wie eine Vergangenheitsbewältigung im Land?

Wladimir Woinowitsch: Im Unterschied zu Deutschland fand das in Russland in gewissem Sinn überhaupt nicht statt. Trotz der ungeheuerlichen Verbrechen der Kommunisten herrschen restaurative Bestrebungen einiger Illusionisten, die Druck auch auf die Regierung ausüben und die Machthaber sind selbst ein wenig von diesem Schlag - aber eine Rückkehr in die Vergangenheit ist ganz einfach nicht möglich. Die Denkmäler von Verbrechern vor dem Volk gehören auf den Müllhaufen der Geschichte.

Die Furche: Wem haben Sie persönlich verziehen?

Woinowitsch: Von denen, die mir Schwierigkeiten bereitet haben, habe ich nur einmal Reue erlebt: Einen älteren Kritiker, der mich immer aus ideologischen Gründen attackiert hat, traf ich an seinem 80. Geburtstag zufällig auf der Straße. Er sagte mir: "Ich habe ein langes Leben durchlebt und viel Schlechtes - auch Ihnen gegenüber - getan." Als ich ihm sagte, das sei nicht wichtig, antwortete er, das sei es schon, begann zu weinen und ging weg. Ihm habe ich verziehen.

Die Furche: In Ihrem neuen Buch greifen Sie den Mythos Alexander Solschenizyn an. Was werfen Sie ihm vor?

Woinowitsch: Mein Vorwurf richtet sich weniger gegen ihn als gegen die Gesellschaft. Unsere Gesellschaft braucht offenbar immer einen Menschen, dem sie sich unterwerfen muss. Jetzt ist das schon nicht mehr Solschenizyn, sondern Putin. Als Solschenizyn in Erscheinung trat, war ich auch begeistert von seiner Arbeit und habe ihn auch verteidigt. Beizeiten sah ich, wie das Bild der Leute von ihm zunehmend unrealistischer und er selbst zum Mythos wurde. Als ich Ende der achtziger Jahre den utopischen Roman "Moskau 2042" schrieb, waren viele und auch Solschenizyn empört, dass man in der Hauptfigur eine Parodie auf Solschenizyn sehen konnte. Ich verstehe nicht, dass ein Mensch eine solche Sonderstellung erhält und damit unantastbar wird. Als Satiriker regte mich besonders der Mythos auf, dass Solschenizyn allein die Sowjetunion besiegt habe. Und nach seiner Rückkehr aus dem Ausland in den neunziger Jahren setzte sich der Mythos fort, und man erwartete von ihm die Antwort, wie man richtig zu leben habe, damit alles gut wird.

Die Furche: Ihr Arbeitsmaterial ist das Absurde. Gibt es mittlerweile weniger Absurditäten im Land?

Woinowitsch: Nein, ich würde sagen, es wurden sogar mehr, weil im Unterschied zur einförmigen Sowjetunion vielfältigere Möglichkeiten dafür bestehen. Da will man Dserschinskij wieder aufstellen, gleichzeitig gehen die Leute in die Kirche, die genau dieser Dserschinskij zerstören ließ und die man jetzt auch wieder errichtet, gleichzeitig besteht das Leninmausoleum weiter. Alle Kennzeichen eines atheistischen und religiösen Staates existieren gleichzeitig und alles zusammen ist eine große Absurdität.

Die Furche: Wie sehen Sie die Rolle der orthodoxen Kirche im Land?

Woinowitsch: Jetzt hat die Kirche eine große Rolle zu spielen begonnen, und zwar eine schlechte, denn sie mischt sich in die Angelegenheiten des Staates ein, fordert die Einführung der Zensur und kämpft gegen die katholische Kirche, obwohl wir ein laizistischer Staat sind.

Die Furche: Wie steht es um die Freiheit des Wortes?

Woinowitsch: Jetzt kann man als Künstler schreiben, was man will. Hinsichtlich der Pressefreiheit ist die Sache heikler. Es wird Druck vor allem gegen das Fernsehen, aber auch gegen Zeitungen ausgeübt. Sehr wohl können scharfe Kritiken erscheinen, aber der Druck nimmt schrittweise zu - immer unter dem Vorwand finanzieller oder steuerlicher Angelegenheiten; auch hier ist die jetzige Regierung raffinierter als früher.

Die Furche: Welche Entwicklungstendenzen orten Sie im Land?

Woinowitsch: Die Gewaltenteilung in Russland ist nur formal - die Duma ist dem Präsidenten untergeben, die Richter werden wie früher manipuliert. Ich denke, dass es zur Freiheit und Demokratie im westlichen Verständnis nicht so schnell kommen wird. Es wird ein autoritäres Regime geben - trotz allem besser als das totalitäre sowjetische, das ich für das schlimmstmögliche halte, aber dennoch nicht angenehm.

Die Furche: Ihr utopischer Roman spielt im fernen Jahr 2042. Wo wird Russland 2021 stehen?

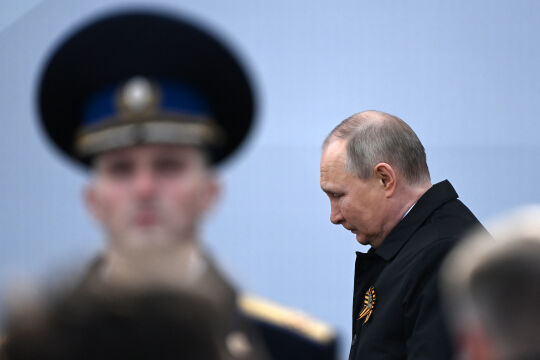

Woinowitsch: Ich denke, dass der Präsident des autoritären Regimes Vladimir Vladimirovitsch Putin heißen wird; die Mehrheit wird mit dem System einverstanden sein. Die anderen werden im Untergrund dagegen kämpfen. Vielleicht sind wir erst im Jahr 2121 ein zivilisiertes Land.

In der Sowjetunion geächtet, lebt der aus Tschadschikistan stammende Wladimir Woinowitsch seit 1980 in München. Der Autor des russischen "Schwejk" ("Die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Iwan Tschonkin") wurde vor kurzem 70. und sorgt mit seinem neuen Buch für Aufregung. Auf deutsch erschien zuletzt der Roman "Aglajas letzte Liebe" (Berlin Verlag 2002).