Schmerzhafte Rückkehr in das Land der Ahnen

Ein schwarzer Journalist berichtet, wie seine afrikanistischen Klischees in Afrika zerbrachen.

Ein schwarzer Journalist berichtet, wie seine afrikanistischen Klischees in Afrika zerbrachen.

Jahrhundertelange Unterdrückung aus rein rassischen Gründen hat wohl nur die schwarze Bevölkerung Amerikas erlebt. Keith B. Richburg, Journalist bei der "Washington Post", sah eine Chance, den Traum des Afro-Amerikaners vom verlorenen Paradies Afrika in seiner Wirklichkeit zu erleben, als er nach Nairobi geschickt wurde. In "Jenseits von Amerika. Eine Konfrontation mit Afrika, dem Land meiner Vorfahren" schildert er das Zerbrechen dieses Traumes angesichts der brutalen Wirklichkeit des Kontinents.

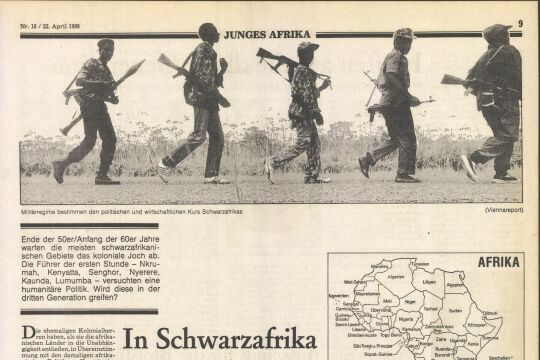

Die Enttäuschungen kamen schrittweise und vorerst in kleinen Dosen, die sich mit dem üblichen Erklärungsschema noch wegdeuten ließen. Arap Moi, der Präsident Kenyas, war kein Demokrat, sondern ein korrupter Despot hinter einer Wand von demokratischen Phrasen? Sicherlich Nachwirkungen des negativen Einflusses der Kolonialzeit. Doch wurde es für Richburg immer schwieriger, das Unrecht der Machthaber dem eigenen Volk gegenüber zu entschuldigen. Bis er nach Mogadischu geschickt wurde, in den somalischen Hexenkessel.

Nun mußte er sich eingestehen, daß hier wirklich Weiße ihr Leben aufs Spiel setzten, um einer schwarzen Bevölkerung in großer Not zu helfen, während die Führer der somalischen Klans ohne die geringste Rücksicht auf die Verhungernden darum kämpften, die Hilfslieferungen für sich selber zu ergattern. Und es kam noch schlimmer.

In Ruanda kam er an, als die Schlächterei auf ihrem Höhepunkt stand. Als Zeuge unwahrscheinlicher Greueltaten schreibt er: "Wie findet man die Adjektive, um diese sinnlose Orgie der Gewalt zu beschreiben? Meine hatten sich abgenutzt, ich hatte sie bereits in Somalia verbraucht. In Ruanda war es einfacher, nicht zu glauben. Aber ich mußte es glauben. Ich sprach mit denen, die überlebt hatten. Und ich sah die Leichen."

Das Begreifen, fand der Autor, war für ihn das Allerschwierigste. Es konnte seiner Meinung nicht einfach eine Frage des Aufhetzens der Bevölkerung sein. Eine tiefere Schicht des Übels hatte er bereits in Kenya beobachten können. Moi und seine Spießgesellen hätten dort "die ,Stammeskarte' ausgespielt, um ethnische Empfindlichkeiten zu schüren und politische Vorteile daraus zu ziehen". Dies hatte auch dort zu Massakern geführt, wenn auch noch nicht in solch großem Stil wie in Ruanda.

"Doch über diese Dinge außerhalb Afrikas zu sprechen ist nicht sehr populär, besonders nicht unter den Afrikanisten und westlichen Akademikern." Das Wort Stamm sei verpönt, es gelte als rassistisch, statt dessen müsse von ethnischen Gruppen gesprochen werden. "Aber die Afrikaner selbst sprechen von ihren ,Stämmen', und sie warnen vor einer Explosion zwischen den Stämmen."

Als schwarzer Amerikaner, berichtet der Autor, gehöre man zwar keinem Stamm an, doch werde man ständig aufgefordert, sich mit einem Stamm zu identifizieren, sonst würden einen die Afrikaner mit Argwohn betrachten. Das galt auch für Liberia, jenes Land, in dem Richburg den leichtesten Zugang zur Bevölkerung zu finden hoffte. Er kam in ein Land in vollem Bürgerkrieg, wiederum einem Stammeskrieg, denn die 130jährige Patina der befreiten amerikanischen Sklaven und ihrer Rückkehr ins gelobte Land war abgefallen.

Richburg bringt dementsprechend wenig Sympathie für schwarze Wallfahrer nach Afrika und für die afroamerikanische politische Prominenz von Farrakhan bis Jesse Jackson auf. Er wirft ihnen vor, sie würden sich einladen lassen, korrupte afrikanische Präsidenten vom Schlag Omar Bongos zu bewundern und über die Notwendigkeit sprechen, die Afrikaner ihren eigenen Weg zur Demokratie gehen zu lassen. Der Autor hatte zuvor die gleiche Haltung, denn "viele schwarze Amerikaner leiden unter einem Gefühl der Entfremdung und blicken sehnsuchtsvoll auf Afrika als ein Mekka schwarzer Selbstbestimmung. Es ist ein verführerisches Bild ... und ein erhebender Kontrapunkt zu dem Gefühl von Diskriminierung, das man als Minderheit in Amerika oft hat." Doch "inzwischen weiß ich, obwohl ich anonym durch ein Meer von schwarzen Gesichtern gehen kann, daß ich trotzdem keiner von ihnen bin." Harte Worte, schmerzhafte Gefühle. Und keine Hoffnung für Afrika?

Richburg kam zur ärgsten Zeit. Kurz vorher hatte er in Südostasien gearbeitet und dort die schnelle Entwicklung der Region bewundert. Als Journalist scheint er jedoch zu sehr am Unmittelbaren zu hängen. Südostasien, dazu gehört schließlich auch Kambodscha und die Million seiner Bürger, die von den Roten Khmer ermordet wurden, und Indonesien, wo bei Suhartos Putsch gegen Sukarno nach offiziellen Angaben eine halbe Million politischer Gegner umgebracht wurde.

Und Europa? Rassische, stammesmäßig definierbare Massenmorde gestern wie heute sind auch uns Europäern nicht unbekannt, wobei das Prinzip Stamm, wie in Asien, vielfach auf das ideologische Gebiet ausgedehnt wurde. Auch in Afrika, stellt Richburg fest, verschwimmen die Grenzen zwischen dem ethnischen und dem ideologischen Stamm. Sicher ist Aidid in Somalien ein Klansführer, doch im Kampf um persönliche Macht unterdrückt er seine eigenen Leute, welche die in der Klanstradition verankerte Selbstbestimmung ausüben wollen. Der Vorwand ist immer derselbe, auch Hitler verwendete ihn: Der Klan, der Stamm, das Vaterland müssen gegen den Feind verteidigt werden, und dazu ist nur der absolute Herrscher in der Lage, der die gesamten Energien seines Volkes vereinigt, um das Böse auszurotten. Wir sind gar nicht so viele Jahre von Afrikas Massakern entfernt, nur unsere Technik war "diskreter". Dort wurde mit bluttriefenden Haumessern, hier mit reinlichem Gas gemordet.

Keine Hoffnung für Afrika? "Die Republik Kongo war immer ein ruhiger Ort zur Erholung gewesen, den ich auf meinen häufigen Reisen ins benachbarte Kinshasa regelmäßig durchquerte." Doch Mitte 1997 habe der ehemalige Diktator Sassou Nguesso den demokratisch gewählten Präsidenten gestürzt, und dabei sei in einem heftigen Bürgerkrieg Brazzaville völlig zerstört worden, meint Richburg. Oberflächlich gesehen stimmt das. Tatsächlich lief dort ein politischer Prozeß ab, der typisch für Afrika ist und bei dem vorläufig noch die Despoten die Oberhand behalten. Unter dem Schlagwort "Kein Liberia im Kongo" wurde 1991/92 in Kongo-Brazzaville beschlossen, ein solides demokratisches System aufzubauen. Sassou legte seine Herrschaft zurück, eine demokratische Verfassung wurde ausgearbeitet, Wahlen wurden ausgeschrieben. Als Sieger aus den Wahlen ging Pascal Lissouba hervor, von dem die Bevölkerung annehmen konnte, daß er die besten Voraussetzungen für einen demokratischen Präsidenten mitbrachte. Er stand nicht nur seit Jahren in Opposition zu den kongolesischen Diktatoren, er war auch Direktor der Unesco für Afrika.

Doch Lissouba hatte bloß gelernt, zu reden wie ein Demokrat. Innerlich war er der "Politiker der Unabhängigkeit" geblieben, einer aus jener neuen schwarzen Elite, die bloß davon träumte, den Platz der kolonialen Ausbeuter selbst zu besetzen. "Jetzt sind wir dran" konnte man damals in Schwarzafrika oft hören.

Man versteht diesen Vorgang besser, wenn man Europa betrachtet. Ab den siebziger Jahren kam eine neue, sozialdemokratische Machtelite zum Zug. Auch in ihr hatten viele Einzelpersonen die Problematik der Macht vereinfacht und im Sinne des "Jetzt sind wir dran" verinnerlicht. Wie bei geschlagenen Kindern, die sich gegen ihre Väter auflehnen, aber als Erwachsene ihre eigenen Kinder schlagen. In Österreich blieb man da eher bescheiden. Wenn ein Arbeiterbub nach zwei Jahren einer politisch zugeteilten Stellung als Bankdirektor von seiner Seilschaft ein paar Millionen Abfertigung zugeschanzt bekommt, was ist das schon im Verhältnis zu den von sozialdemokratischen Ministern "abgezweigten" Hunderten Millionen, die jetzt in Frankreich, Italien, Belgien und so weiter zu Gerichtsverfahren führten?

Im Kongo schaltete Lissouba jede Opposition aus, sowie er im Amt war, und setzte de facto die Verfassung außer Kraft. Als Neuwahlen ausstanden, die er nicht gewinnen konnte, wollte er die Opposition ausrotten. Er verlor den Bürgerkrieg und ließ das Land zerstört zurück. Der naive Journalist aus den USA schreibt darüber: "Der gewählte Präsident wurde gestürzt."

Traurig für die heutige afrikanische Generation. Werden sich auch die Afrikaner, wie der Mensch seit Urzeiten immer wieder aus den schlimmsten Situationen, wieder herauswursteln können? Einige Länder werden auf Jahre hinaus zerstört bleiben, andere werden Lehren aus dem Schrecken ziehen und neue Wege einschlagen, wie der Kongo es versuchte. Richburg steht ratlos vor dem Trümmerhaufen. Er kam nach Afrika, um als Journalist zu berichten. Erklärt wird die Geschichte immer erst um einiges später.

Jenseits von Amerika, Eine Konfrontation mit Afrika, dem Land meiner Vorfahren Von Keith B. Richburg, Quell Verlag, Stuttgart 1998, 333 Seiten, geb., öS 291,-

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!