Aufgewärmte Nazi-Suppe

Nostalgie pur: Claus Peymann, Uraufführungs-Regisseur von Thomas Bernhard, kehrt nach Wien zurück und inszeniert am Theater in der Josefstadt „Der deutsche Mittagstisch“ – sieben teilweise wenig bekannte Kurzdramen des einstigen Skandal-Autors.

Nostalgie pur: Claus Peymann, Uraufführungs-Regisseur von Thomas Bernhard, kehrt nach Wien zurück und inszeniert am Theater in der Josefstadt „Der deutsche Mittagstisch“ – sieben teilweise wenig bekannte Kurzdramen des einstigen Skandal-Autors.

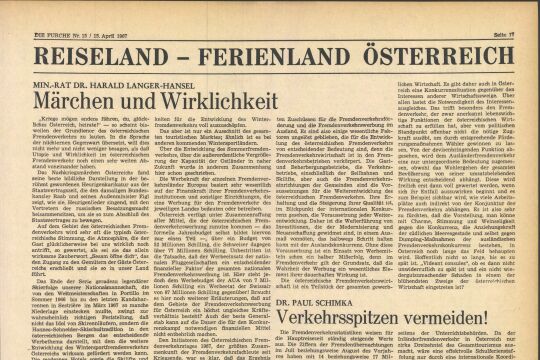

Von oben schaut er herunter, der Gottseibeiuns des österreichischen Theaters: Thomas Bernhards Konterfei blickt ins Publikum. Seine Augen blinken rot auf, zwei Putti flankieren ihn, doch auch sie sind schon beschädigt, denn der feste Griff des als Nestbeschmutzer diffamierten Autors lässt sie bluten. Was in den 1980er Jahren historische Theaterskandale verursachte, ist 40 Jahre später alles andere als ein Ärgernis; Thomas Bernhard avancierte längst zum Klassiker. Auch Claus Peymann zählt schon lange nicht mehr zu den Revoluzzern unter den Theatermachern, vielmehr lässt sein künstlerischer Zugriff an die Inszenierungen aus der bewegten Zeit als BurgtheaterDirektor denken, die nun allerdings auch schon über ein Vierteljahrhundert zurückliegen.

Starker Beginn

An der Josefstadt wird nun die Nazi-Suppe des titelgebenden Dramoletts „Der deutsche Mittagstisch“ aufgewärmt und schmeckt großteils schal. Dabei ist Thomas Bernhards zugespitzter Befund einer verlogenen Gesellschaft nach wie vor gültig, auch wenn sich die Themen und der Umgang damit verschoben haben. Opportunismus, Heuchelei und Gier lassen sich nicht ausrotten, und wenn es um die Verschleierung der Absichten geht, darf schon mal gelogen werden, Hauptsache, die eigene Haut ist gerettet.

In den schier endlosen Wiederholungsschleifen hohler Phrasen entlarvt Bernhard Dummheit und Neid. So beginnt der Abend durchaus stark, denn Ulli Maier und Lore Stefanek bringen das Abgründige in dem Dramolett „A Doda“ mit perfektem Timing auf den Punkt. Zwei Frauen kehren vom Kirchgang zurück, die Trachtenkleider sitzen perfekt, doch nichts, rein gar nichts passiert in dem Dorf, das wohl nur von Ereignissen wie Geburt, Tod und Wetterwechsel belebt wird. Und nun liegt auf der Straße ein Haufen in Packpapier gewickelt.

„A Doda“, meint die eine, die – typisch für Bernhards Figurenkonstellationen – in einem fort spricht, während die andere schweigt. „Fiachten S’ Ihna ned“, sagt die eine im oberösterreichischen Dialekt und lenkt doch nur vom eigenen lustvollen Schauder ab. Schlau manipuliert sie die andere Frau, bis sie erkennt, dass es sich um keinen Toten handelt, sondern um die HakenkreuzPlakate, die ihr Mann des Nächtens hätte affichieren sollen.

Nun übernimmt sie das Kommando, darauf bedacht, sich selbst keinesfalls in Schwierigkeiten zu bringen. Sie übergibt der anderen die – offensichtlich zu dem Zeitpunkt noch verbotenen – Hakenkreuz-Plakate, selbst trägt sie die Betbücher und marschiert voran. Schließlich war es keine Seltenheit, dass überzeugte Austrofaschisten zugleich auch illegale NSDAP-Mitglieder waren. Was Bernhard in dem Dramolett meisterhaft zeigt, sind die Scheinheiligkeit und die Verdrehungen, um die eigenen Verbrechen geschickt auf andere zu schieben.

Antisemiten und Herrenmenschen

Das variiert er auch in dem Kurzdrama „Eis“. Zwei Ministerpräsidenten (Michael König, Robert Joseph Bartl) und ihre Ehefrauen (Traute Hoess, Ulli Maier) sitzen in Strandkörben an der Nordsee und beklagen den verlorenen Krieg. In dem Dramolett „Match“ (mit Bartl und Sandra Cervik) spielt Bernhard auf die Studentenrevolten an, die wenige Jahre vor der Entstehung für Aufruhr sorgten.

Man denke etwa an Demonstrationen gegen den antisemitischen Universitätsprofessor Taras Borodajkewycz, bei welchen Ernst Kirchweger von einem rechtsextremistischen FPÖ-Funktionär getötet wurde. Von der Anklage des Totschlags freigesprochen, war dieser nur wenige Monate in Haft. Wer waren die Richter der Nachkriegszeit, welche Entscheidungen trafen sie, und wie stand es um ihre politische Haltung? Bernhard reflektiert die Frage in „Freispruch“, in dem drei Richter und ihre Ehefrauen auftreten.

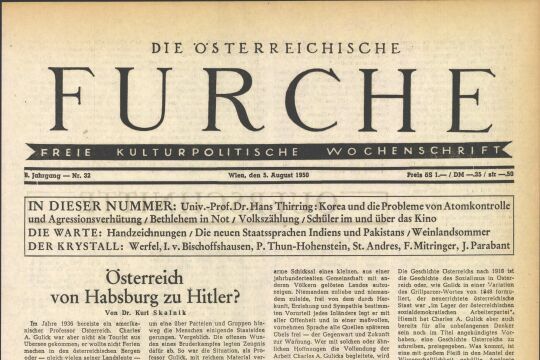

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!