Nach heftigen Protesten der Bevölkerung hat die Post begonnen, zahlreiche Filialen zu schließen. Allerdings keine ohne Ersatz. Wie dieser funktioniert, hat sich Claudia Feiertag an einem Beispiel angesehen.

A Jauserl oder die Post?" Es ist kurz nach acht Uhr morgens, und Martina Kronister bewegt sich gekonnt zwischen zwei Welten. Ein Kunde will drei Briefe aufgeben und bei der Gelegenheit gleich eine Bareinzahlung erledigen, der nächste hätte gern eine Leberkässemmel.

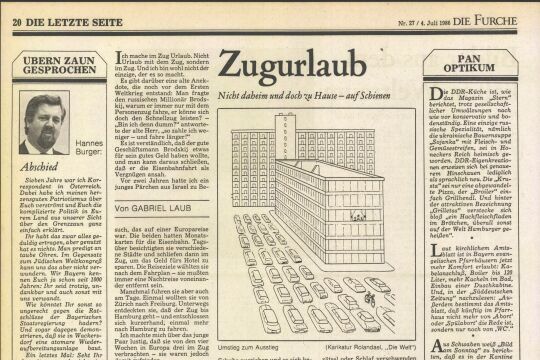

Für Frau Kronister alles kein Problem. Ihr und ihrem Mann gehört die Fleischhauerei in Klein-Pöchlarn. Ihnen gehört mittlerweile aber auch die Postfiliale. Oder das, was davon übrig ist. Denn seit 30. Mai ist die Fleischerei Postservicestelle. Die alte Postfiliale der niederösterreichischen 1000-Seelen-Gemeinde in der Nähe von Melk war unrentabel und ist dem Sparstift zum Opfer gefallen. Wie österreichweit insgesamt 310 andere Filialen, die seit Ende Februar dieses Jahres nach und nach geschlossen werden. 47 weitere haben die Chance bekommen, sich zu bewähren und bleiben vorläufig offen.

Post-Schließung als Chance

"Als ich hörte, dass auch die Post bei uns zusperrt, habe ich sofort beschlossen, mich als Postservicestelle zu bewerben", erzählt Martina Kronister. "Wir müssen ja etwas tun, damit diese Straße nicht ausstirbt." Das Wohnhaus der Familie samt angeschlossener Metzgerei liegt tatsächlich nicht in einer stark frequentierten Gegend: Ein paar Einfamilienhäuser stehen da und das Haus, in dem früher die Post war. Und gleich daneben eben die Fleischerei. In der gibt es jetzt eben neben Wurst- und Fleischspezialitäten auch Briefmarken, man kann Einschreiben und Pakete aufgeben und abholen und Briefe verschicken. Auch Geldüberweisungen sind möglich. Einmal täglich kommt die Briefträgerin und holt die Briefe, Pakete und Einnahmen, um sie ins zuständige Hauptpostamt zu bringen.

Nur mit den Sparbüchern müssen die Klein-Pöchlarner jetzt woanders hin. Mit ihnen hat die gelernte Frisörin nämlich nichts zu tun. "Da geht es gleich um so viel Geld, das wollte ich nicht." Darum hat sie sich eben als Postservicestelle und nicht als Postpartner beworben. Als solcher dürfte sie auch die Bankgeschäfte erledigen. "Aber ich habe das Gefühl, das ist der Post ohnehin nicht so recht, die arbeiten lieber mit Servicestellen", sagt sie vage.

Bis jetzt bereut sie ihre Entscheidung zur Fusion von Fleisch- und Brief-Sparte nicht. "Schaden habe ich dadurch ja keinen." Viel Nutzen, gibt sie zu, habe sie derweil aber auch noch nicht davon. Bisher sei nämlich die Rechnung nicht aufgegangen, dass die Postkunden, wenn sie schon einmal da sind, auch gleich ein bisschen etwas einkaufen. Im Gegenteil: Statt mehr hat sie bisher eher weniger Umsatz gemacht, weil viele Klein-Pöchlarner zur Arbeit pendeln und dort ihre Erledigungenmachen. Ohnehin sind die Postagenden schlecht bezahlt: 240 Euro monatlich sind als Lohn für die Mühe vereinbart. Und zusätzlich drei Prozent der Einnahmen aus den Briefmarken, die bei ihr über die Wursttheke gehen. Rund zwei Stunden am Tag, schätzt die Niederösterreicherin, verbringt sie nur mit Post-Dingen. Auch samstags, denn "das ist ja der Vorteil: Wir haben am Samstag Vormittag offen, das hatte die Post nicht." Was einen Stundenlohn von fünf Euro bedeutet.

Finanzielle Ergänzung

Rentabilität ist ohnehin ein Schlagwort, mit dem sich Kronister intensiv auseinander setzt. Vier Angestellte hat sie, jede für 18 Stunden in der Woche. Aber nur mit der Fleischerei könnte sie die nicht halten. Daher betreibt sie nebenbei einen Partyservice: Freitags, samstags und sonntags ist sie unterwegs, um Festgäste mit warmen und kalten Speisen zu verwöhnen. "Im Vorjahr hatte ich nicht ein einziges freies Wochenende", berichtet sie. Und als ob auch das noch nicht genügen würde, kocht sie täglich ein Menü zum Mitnehmen. Vor allem für die älteren Leute, denn Junge sind tagsüber mangels Arbeitsmöglichkeiten fast keine hier.

Frau Andrasch will kein Menü. "Nur Niernderln für die Katzen", sagt sie, "wie immer." Dass das Postamt geschlossen wurde, bringt die 79-Jährige in Rage: "Die Regierung verkauft uns, diese Verbrecher", schimpft sie und befiehlt: "Schreiben Sie das! Ver-bre-cher!" Sie selbst habe das Postamt ja nie gebraucht und brauche es auch jetzt nicht. "Aber dass die uns die Post zug'sperrt ham, is a Skandal."

Der Bürgermeister dagegen ist zufrieden mit der Post-FleischLösung, ebenso wie mit der restlichen Infrastruktur im Ort. "Zuerst hieß es, sie wollen unseren Gendarmerieposten abschaffen, aber das ist jetzt doch nicht passiert", freut sich Gerhard Wagner. Statt dessen allerdings der Nachbargemeinde, aber die hat im Gegenzug die Post behalten. Immerhin: Es gibt einen Arzt, ein Gasthaus, sogar eine Disko, ein Lebensmittelgeschäft, eine Bank, eine Volksschule, einen Kindergarten. Eine Abwanderung der Bewohner sei derzeit noch nicht festzustellen. "Wir haben Glück, dass wir eine so gute Verkehrsanbindung haben, sonst sähe es wohl schlechter aus", resümiert der Sozialdemokrat. Tatsächlich gibt es in der Nachbargemeinde Pöchlarn auf der anderen Seite der Donau einen Bahnhof samt Anbindung an die Westbahn. Und natürlich kann man auch die Westautobahn nehmen, die ist schließlich auch nicht weit.

Keine Betriebe, keine Jobs

So rosig wie auf den ersten Blick ist die Situation aber trotzdem nicht. "Wir würden natürlich gern Betriebe ansiedeln. Aber das geht nicht." Der Berg auf der einen Seite, die Donau auf der anderen begrenzen den Platz. Entsprechend wenig Arbeitsplätze bietet der Ort, mehr werden es in den kommenden Jahren wohl auch nicht werden. "Das verringert natürlich unsere Einnahmen", bedauert der Bürgermeister. Nächstes Jahr, fürchtet er, werde er es nicht schaffen, den Gemeindehaushalt auszugleichen. Dabei gab es einmal die Idee, gemeinsam mit Pöchlarn jenseits der Donau Grundstücke zu kaufen, zu erschließen und für Betriebsansiedlungen zu bewerben. "Aber daran ist nicht mehr zu denken - ohne Geld ..."

Dass es in Klein-Pöchlarn kein Postamt mehr gibt, stört viele gar nicht. "Es funktioniert ja auch so", meint ein Kunde. Nur dass er mit seinem Sparbuch im Ort selber nun kein Geld mehr bekommt, stört ihn ziemlich. Jetzt muss er damit nach Pöchlarn, und ohne Auto ist das schwierig. Allerdings bemüht sich der Bürgermeister, es den Bewohnern leichter zu machen. Gemeinsam mit zwei anderen Gemeinden wird ein Bus finanziert, der viermal täglich nach Pöchlarn und zurück fährt. Für Leute ohne Auto praktisch, Martina Kronister ist nicht so glücklich damit. "Mit dem Bus fahren die Leute nach Pöchlarn einkaufen und kommen nicht mehr zu uns. Aber keiner kommt im Gegenzug aus Pöchlarn hierher und gibt bei uns sein Geld aus."

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!