"Zeig mir deine Wunde": Die Kunst verletzlich zu sein

Das Dommuseum Wien zeigt, wie nahe sich trotz unterschiedlicher Positionen sakrale und profane, alte und neue Kunstwerke sind.

Das Dommuseum Wien zeigt, wie nahe sich trotz unterschiedlicher Positionen sakrale und profane, alte und neue Kunstwerke sind.

Es gibt Themen, bei denen niemand allen Ernstes sagen kann, sie gingen ihn nichts an: der Tod gehört dazu und die Verwundbarkeit. Obwohl der Traum von Unsterblichkeit und Unverwundbarkeit alt ist und Menschen heute, angefeuert durch die Errungenschaften der Technik, nicht nur in Science-Fiction, sondern auch in Laboren an diesem basteln, bleibt der Tod ein Faktum und bleiben Menschen verwundbar, am eigenen Körper ebenso wie als Gesellschaft. Terrorangriffe erinnerten in den vergangenen Jahren daran, dass auch eine vermeintlich sichere Gesellschaft so sicher nie ist.

Mit dem Thema der Verwundbarkeit ist daher jenes des Schutzes eng verwoben. Um nicht verletzt zu werden, heißt es achtzugeben: Man verschanzt sich hinter Burgmauern, man zieht Bombenschutzanzüge an, man desinfiziert die Hände, man schließt Grenzen.

Beziehungen machen verwundbar, denn die Grenzen zwischen Menschen sind dann notwendigerweise porös. Selbst ein monadischer Mensch in einem abgeschlossenen System würde eines Tages krank und stürbe. Und was ist der Mensch ohne Beziehungen? "In der Verwundbarkeit beginnt das Aufbrechen des Menschlichen im Sein - sein 'Erwachen'", wusste der französischlitauische Philosoph Emmanuel Levinas. Was für private Beziehungen gilt, gilt auch für den öffentlichen Raum. Oft zeigt sich die Verwundbarkeit auf beiden Seiten: in der Angst jener, die fürchten, ihr Leben, ihre Gesellschaft könnte (von anderen) gefährdet werden; in der Schutzlosigkeit der anderen, etwa jenen, die flüchten und hoffen, einen sicheren Ort zu finden.

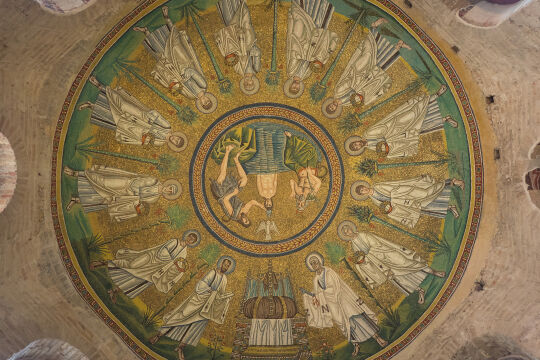

Der Blick auf die Fragilität des menschlichen Lebens ist der christlichen Religion eingeschrieben und lässt sich ikonografisch an vielen Orten entdecken. Geht man mit Kindern in eine Kirche, wird man bald gefragt: Warum hängt da einer am Kreuz? Schau einmal, seine Wunden bluten! Warum ist der Mann da mit Pfeilen durchbohrt, wer hat ihm das angetan und warum? Nicht selten ringt man dann um Worte, wie man soviel Verletzen und Verletzungen erklären kann und warum eine Religion sich solche Bilder an die Wände hängt.

Allgegenwärtige Verletzlichkeit

Verletzlichkeit ist allgegenwärtig im Christentum. Von Weihnachten und Gott als schutzlosem Kind bis zum Tod am Kreuz, der als Geburtsstunde des Heils erzählt wird, zieht das Sich-selbst-verletzlich-Machen seine Spur. Und zahlreiche Märtyrergeschichten erzählen vom Verletzen.

Ikonografisch hat sich das erst im Lauf der Zeit entwickelt, die Geschichte der Bildwürdigkeit der Wunde präsentiert sich "von der Spätantike bis zur Reformation als eine Geschichte der zunehmenden Verwundung des Christus-Körpers", so der Theologe Reinhard Hoeps. Im Spätmittelalter sind Verwundungen dann allgegenwärtig.

Allgegenwart stumpft aber auch ab und vielleicht wird die Anstößigkeit eines Kreuzes oder einer Frau, der man die Brüste abgeschnitten hat, in kirchlichen Räumen außer von Kindern gar nicht mehr gesehen. Die Konfrontation mit moderner Kunst, die auch den Ruf hat zu skandalisieren, macht dann vielleicht den Skandal religiöser Kunst -im positiven Sinn der Verstörung -sichtbar.

Eine solche Begegnung versucht das im vergangenen Jahr neu eröffnete Dommuseum Wien mit seiner Ausstellung "Zeig mir deine Wunde". Verschiedene Kapitel laden assoziierend, nicht illustrierend ein, sakrale und profane, alte und junge Kunstwerke miteinander ins Gespräch zu bringen, Spuren quer durch die Geschichte bis in die Gegenwart zu suchen und Fragen an eigene Positionierungen zu stellen, bis hin zur von Nadia Myre eröffneten Möglichkeit, eigene Wunden auf Leinwände zu sticken und sie wie Votivtafeln im Museum zu lassen.

Kunst lässt innehalten. Statt an Phänomenen vorbeizurasen, lässt ein Museum anhalten vor jedem einzelnen Objekt. So sehend geht man sonst selten durch die Welt. Diese Form der Wahrnehmung macht etwas: Je länger man etwas ansieht, desto mehr verändert es sich, verändert man sich vielleicht auch selber.

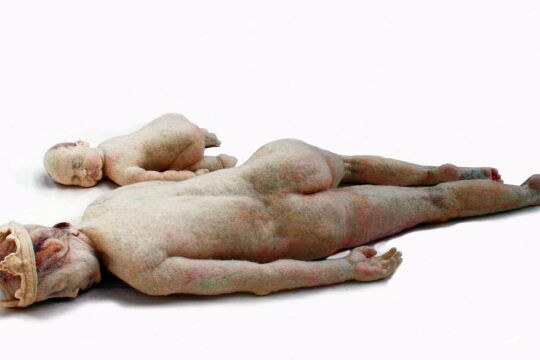

Die Ausstellung lotet das Thema der Verwundbarkeit aus. Wunden können innen liegen (Anders Krisár macht sie dann als Abdrucke auf zartem Arm sichtbar), sie können außen erkennbar sein als blaue Flecken (Gewalt und Schönheit gehen in den Aquarellen von Iris Legendre eine verstörende Allianz ein). Auch Objekte, Gebäude, Tiere sind verletzlich, ja sogar die Leinwand, wie jenes Kreuzigungsbild aus dem 19. Jahrhundert zeigt, Zielpunkt einer Achse, die ausgehend von einer schwebenden hohlen Puppe über einen Bombenschutzanzug führt, den Anders Krisár von innen gesprengt hat (womit er auch die Frage stellt, von wo die Verwundung ausgeht). Kardinal Innitzer hatte 1938 in einer Rede vor tausenden Jugendlichen gesagt: "Christus ist unser Führer!" Danach stürmten Angehörige der SA und der Hitlerjugend das erzbischöfliche Palais und stachen auf den abgebildeten gekreuzigten Körper dieses Kreuzigungsbildes ein. Das Bild wurde nie restauriert, die Wunden des Bildes klaffen noch heute.

Hinsehen tut weh

Hinsehen tut weh. Valie Export hat für " Remote Remote " 1973 Polizeifotos von missbrauchten Kindern verwendet. Außerordentlich erschütternd ist auch das Video "Wonderland" des kurdischen Künstlers Erkan Özgen. Ein syrischer, gehörloser Bub erzählt in Gesten, was er in seiner belagerten Stadt erlebt und gesehen hat: Durst, Gewalt und Exekutionen. Ihn nur zu sehen, ist fast unerträglich. Die Lebendigkeit und Kraft, die das Kind dabei ausstrahlt, lassen aber für es hoffen.

Großartige Leihgaben hat das Dommuseum aufgetrieben. Neben Guillaume Courtois' fast surrealem Blutmeer hängt Lucio Fontanas mehrfach geschlitztes "Concetto Spaziale, Attese". Erwartungen, Hoffnungen also werden hier gezeigt, oder wie Fontana zu seinem Fest der Farbe sagt: "Ich habe nicht Löcher gemacht, um das Bild zu ruinieren. Ganz im Gegenteil: Ich habe Löcher gemacht, um etwas anderes zu finden." Und so macht die Ausstellung die negative Seite der Verwundbarkeit und der vielen Verwundungen durchlässig für anderes, erinnert an die Notwendigkeit, sich selbst durchlässig zu machen für den anderen und die eigenen Wunden zu zeigen. "Erst wenn ich meine Verwundbarkeit offenlege und auch hinschaue, dann bin ich Mensch", formuliert Johanna Schwanberg, Direktorin des Museums, die These der Ausstellung. Und sie zeigt auf einen Gegenstand, den man in seiner Zartheit fast übersehen könnte: eine 1000 Jahre alte chinesische Teeschale, deren Wunde/Sprung nicht unsichtbar verkittet, sondern nach japanischer Technik sogar mit Gold veredelt wurde.

Zeig mir deine Wunde Dommuseum Wien. Bis 25.8.2019 Mi bis So 10 bis 18 Uhr, Do 10 bis 20 Uhr www.dommuseum.at

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)