Ein Jahr ohne Frieden

DISKURS

Ana Mijić: „Demut und Dankbarkeit werden von Geflüchteten erwartet“

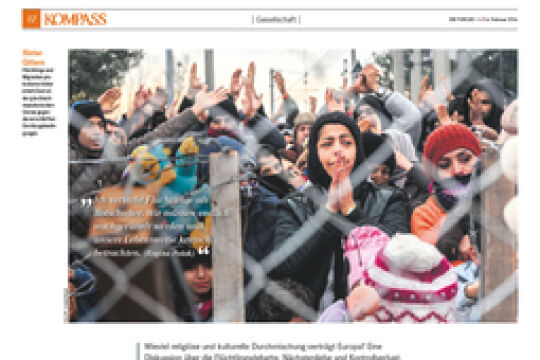

Zwischen Demut und Dankbarkeit verlieren geflüchtete Menschen oft ihre Identität, erklärt die Soziologin Ana Mijić im Interview.

Zwischen Demut und Dankbarkeit verlieren geflüchtete Menschen oft ihre Identität, erklärt die Soziologin Ana Mijić im Interview.

Was bedeutet es, in einem fremden Land anzukommen? Die Soziologin Ana Mijić beschreibt im FURCHE-Gespräch, welche Rolle dabei kollektive Selbstviktimisierung spielt und wieso wir ständig über Identitäten sprechen.

DIE FURCHE: Nach der Flucht in einer anderen Gesellschaft anzukommen: Womit geht das einher?

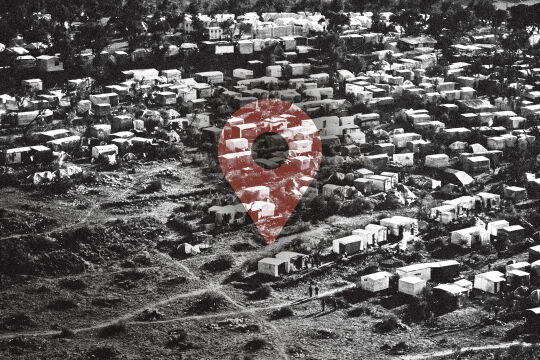

Ana Mijić: Häufig gehen wir davon aus, dass es vor allem der Verlust der ökonomischen Mittel ist, unter dem geflüchtete Menschen leiden. In Wahrheit geht das weit darüber hinaus. Durch die eingeschränkte Sichtweise auf die Ankommenden, durch die ein Flüchtling eben nur Flüchtling ist und nichts anderes, gehen sämtliche andere Facetten der Identität schlicht und ergreifend verloren. Sich aus dieser Kategorisierung herauszuarbeiten ist enorm anstrengend, weil man sich an gewisse Regeln halten muss. Es wird verlangt, die eigene Stimme leiser zu stellen, eigene Bedürfnisse nicht zu artikulieren. Demut und Dankbarkeit werden erwartet – und natürlich sind die Menschen dankbar, dass sie einer furchtbaren Situation entkommen sind und ein neues, wenn auch fragiles Zuhause gefunden haben. Aber dass sie ihrer eigenen Stimme beraubt wurden, das ist, was vielen Menschen enorm zu schaffen macht. Diese Stimme wiederzufinden bleibt eine der zentralen Herausforderungen, mit denen diese Menschen konfrontiert sind.

DIE FURCHE: Welche Folgen hat es für Menschen konkret, ihre Stimme verloren zu haben?

Mijić: Die Reflexion der eigenen Situation ist in verschiedenen Milieus sehr unterschiedlich ausgeprägt. Manche werden sich vielleicht damit abfinden, kein Recht auf die Artikulation ihrer Bedürfnisse zu haben. Aber gerade Menschen, die in ihren Herkunftsländern erfolgreiche Akademiker oder Künstlerinnen waren und nun ihren sozialen Status verloren haben, erleben einen harten Fall. Das führt zu immensen Konflikten innerhalb der eigenen Identität, die sich an weitere Krisen reihen, die geflüchtete Menschen erfahren: Im Zusammenbruch des gewohnten politischen Systems werden plötzlich Brüder und Schwestern zu Feind(inn)en. Unterscheidungen werden entlang einer Linie getroffen, die zuvor keine Rolle gespielt hat. Lebenswirklichkeiten brechen in sich zusammen. Nach ihrer Ankunft im neuen sozialen Umfeld kommen diese Menschen mit ihren bisherigen Deutungsmustern nicht mehr weiter. Die eigene Sprache ist nichts mehr wert, die Schulbildung auch nicht mehr, zumindest vorübergehend. Man befindet sich in einer Gesellschaft, in der man die Regeln nicht beherrscht. Man ist nicht befähigt, Regeln mit zu schaffen, und bleibt immer außen vor.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)