Ich kann mich nicht erinnern, daß meine Zustände jemals anders gewesen wären. Schon als ganz kleines Mädchen bekam ich Panikattacken, wenn mehrere Kinder aus dem Kindergarten mich besuchen kamen", erzählt Birgit. Im Laufe der Jahre wurde es immer schlimmer: wenn es in der Schule und später an der Universität dann galt, vor den Kollegen ein Referat zu halten, reagierte Birgit mit Brechreiz, Übelkeit, Schweißausbrüchen. Schließlich versuchte sie, das Auftreten vor einer Gruppe anderer Menschen völlig zu vermeiden.

Birgit ist 26 und studiert Psychologie. Ihre Bereitschaft zum Interview ist ungewöhnlich, denn Birgit leidet an Sozialphobie, an einer extremen, übersteigerten Angst vor anderen Menschen. Einer generellen Angst vor sämtlichen sozialen Kontakten oder der Angst, in der Öffentlichkeit zu reden, zu essen, zu schreiben - das sind die beiden Typen, die die Psychiatrie unterscheidet. Proffessor Heinz Katschnig, Vorstand der Wiener Universitätsklinik für Psychiatrie und Leiter der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie am AKH, nennt die Sozialphobie eine "geheime Krankheit". Die Betroffenen würden zumeist still leiden und entwickelten zudem Strategien, den angstmachenden Situationen auszuweichen. Auch Birgit täuschte in ihrem Leben immer wieder Krankheit vor. Wenn sie zum Beispiel auf eine Party gehen sollte. Oder sie trank sich vorher Mut an, denn: "Hätte ich das Glaserl Sekt nicht getrunken, wäre ich wieder kläglich gescheitert." Auffällig oft spricht sie vom eigenen Scheitern, vom Versagen.

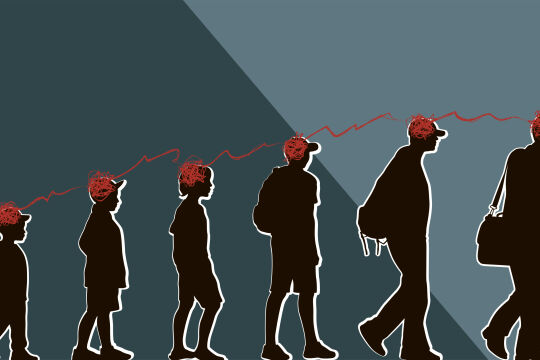

In einer Gesellschaft, deren Leitfiguren selbstbewußt bis grell-distanzlos auftreten, haben es Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl und geringer sozialer Kompetenz besonders schwer. Birgit, ein hübsches junges Mädchen, sieht sich selbst als graues Mäuschen, hat eine bestimmte Vorstellung von sich, und ist von sich enttäuscht, weil sie ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Vor allem in der Pubertät, also in einem Alter, in dem die Sozialphobie entsteht, sei die Beurteilung durch andere extrem wichtig für die weitere Entwicklung, meint der Psychiater Rainer Strobl vom Sozialzentrum der Caritas in Wien. Doch oft beginnt die Katastrophe genau dann - mit einem traumatisierenden Erlebnis der Bloßstellung, etwa in der Schule. Sie vertieft sich, wenn die eigenen Ängste immer wieder bestätigt werden. Etwa, wenn ein Mensch so lange glaubt, minderwertig zu sein, bis er sich schließlich so verhält, daß ihn die anderen tatsächlich für sonderbar halten und meiden. Ein Teufelskreis, dessen Wurzeln schon in der frühkindlichen Erziehung liegen können, wenn Liebe mit Leistung verwechselt wird.

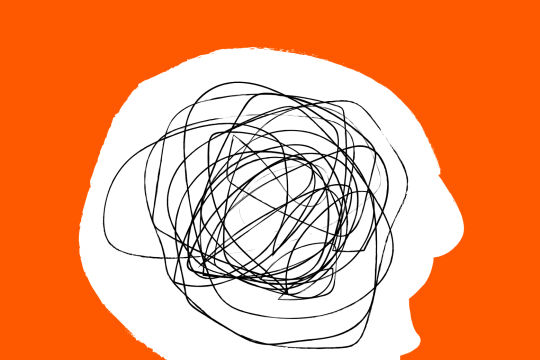

Angst vor Prüfungen, Angst vor dem Ausgelacht werden, Angst vor dem Versagen und schließlich die Angst vor der Angst - Birgit kennt die Spirale, die sich immer enger dreht. Die Angst davor, daß jemand ihr Erröten bemerken könnte, treibt ihr die Röte ins Gesicht, läßt sie zittern und schwitzen, deprimiert sie, macht sie fertig. Dabei ist Angst im Prinzip etwas Lebensnotwendiges. Jedoch nur solange, solange sie in Relation zur Gefahr stehe, erklärt Psychiater Rainer Strobl.

Fremdenhaß als Form der Sozialphobie Minderwertigkeitsgefühle junger Menschen und ihre Ängste werden von der Gesellschaft zumeist verstärkt und nicht abgebaut. Gerade Menschen mit niedrigem Selbstwert sind dann für jede Gruppe anfällig, die ihnen die Integration leichter macht als der Rest der Gesellschaft. Für jede Gruppe, in der sie auf willkommene Weise aus ihrer Anonymität heraustreten können. Der Psychiater Alexander Friedmann sieht die Xenophobie, den Fremdenhaß, als eine Sonderform der Sozialphobie. Seiner Ansicht nach seien in religiösen Sekten und rechtsradikalen Gruppierungen mehr Sozialphobiker zu finden als in anderen Gruppen. Jugendliche Rechtsradikale seien zumeist fremdenfeindlich, hätten eine fanatische Sucht nach einer straffen und somit sicheren Ordnung der Gesellschaft, schätzten die Kameradschaftlichkeit ihrer Gruppe, in der fast immer der enthemmende Alkohol eine große Rolle spiele.

Menschen mit Sozialphobie sind, ähnlich wie schüchterne, oft einsam, leben allein, ohne Lebens- oder Sexualpartner. Wer Angst vor anderen Menschen hat, hat Schwierigkeiten, Beziehungen einzugehen. "Wir als Gesellschaft werten Schüchternheit als etwas Negatives. Dabei sind schüchterne Menschen oft Menschen, die achtsamer und behutsamer mit ihrer Umgebung umgehen als die sogenannten Selbstbewußten." bemüht sich der Sexualtherapeut Imre Marton Remenyi, der Schüchternheit den negativen Beigeschmack zu nehmen. Denn eine gewisse Distanz und Angst vor Ablehnung ist für die Begegnung mit anderen Menschen sogar notwendig. Sind nicht diejenigen, die überhaupt nicht schüchtern sind, gar kein Schamgefühl haben, die ihre eigenen Ängste überkompensieren, in dem sie - etwa als Chef - anderen Menschen Angst einjagen, ebenso krank wie die mit sozialer Phobie? Die Psychiatrie führt als Unterscheidung zwischen Schüchternheit und Sozialphobie vor allem den Leidensdruck der Betroffenen an. Ob Menschen erkennen, wenn andere sich ihnen zuwenden.

Menschen mit Sozialphobie gibt es weltweit, auch in den fernen Ländern Ostasiens. Dort, wo die Gruppe in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert einnimmt als das Individuum, hat die Sozialphobie etwas andere Ursachen. Dort fürchte der einzelne nicht um den eigenen Schaden, sondern meide die Gesellschaft, um ihr nicht zur Last zu fallen, erklärt Alexander Friedmann, Spezialist für transkulturelle Psychiatrie am AKH Wien. In Japan haben Menschen, die an Sozialphobie - taijinkyofu - leiden, Angst vor den Blicken der anderen oder übersteigerte Befürchtungen wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes, etwa ihres Körpergeruchs. Friedmann erinnert sich an Patienten aus China und Indien, die zunächst mit schweren Depression zu ihm kamen. Depressionen, Mißbrauch von Alkohol- und Tranquilizern gehen in vielen Fällen Hand in Hand mit der Sozialphobie.

Ein Inder, der als Fremdenführer für Indien in Österreich lebte, entwickelte mit der Zeit die irrationale Angst, als Fremdenführer seine Aufgabe nicht so zu erfüllen, daß es Indien zur Ehre gereiche - er begann, die Blicke von Passanten zu meiden, weil er meinte, daß er das, was er tue, nicht gut mache.

Dieser Mann habe seine Probleme erst in Österreich, am unterschiedlichen Lebensmilieu, erkannt und medizinische Hilfe gesucht. "Die Erkenntnis, daß man Hilfe braucht, ist ein ganz wichtiger erster Schritt und generell für eine Therapie der Sozialphobie notwendig", so Friedmann. Jemand der Hilfe holt, beweist Stärke und nicht Schwäche.

Am Allgemeinen Krankenhaus in Wien gibt es eine Spezialambulanz für Sozialphobie, die einzige derartige Einrichtung in Österreich. Der große Andrang, der für die Therapeuten kaum mehr bewältigbar ist, scheint die Behauptung zu bestätigen, daß die Sozialphobie eine der häufigsten psychiatrischen Erkrankungen unserer Zeit ist. Untersuchungen haben ergeben, daß in den USA 13 Prozent der Bevölkerung betroffen sind. In Deutschland sollen es zwei Millionen sein, für Österreich gibt es noch keine Zahlen. Tatsächlich könne 70 bis 80 Prozent der Patienten geholfen werden, sagt der Gründer und Leiter der Ambulanz, Proffessor Heinz Katschnig. Noch gibt es allerdings nicht genügend Therapeuten, die für die Behandlung von Sozialphobie ausgebildet sind. Psychotherapeutin Ulrike Demal ist eine von ihnen. "Wir bieten am AKH ganz bewußt nur Gruppentherapien an, weil die Gruppe an sich ein angstbesetztes Umfeld ist," erklärt Demal.

Auch Birgit hat in der Therapie gelernt, sich der Angst aussetzen, lernt soziale Fähigkeiten wie etwa das Reklamieren im Geschäft oder das Ansprechen von Fremden neu oder wieder. Traut sich, vor anderen Menschen zu telefonieren. Sie erfährt auch, daß sie nicht rot wird, weil sie in einer bestimmten Situation ist, sondern weil sie daran denkt, was passieren könnte.

Soziale Fähigkeiten neu erlernen Zwischen den wöchentlichen Therapiesitzungen müssen die Patienten Tagebuch über die Situationen führen, die ihnen Angst machen. Diese Selbstbeobachtungsprotokolle werden gemeinsam in der Sitzung besprochen. Die Therapie setzt bei den Gedanken an, die vorher da sind. Kognitives Umstrukturieren nennt die Psychiatrie den Vorgang, bei dem die Gedanken bewußt gemacht und in andere Bahnen gelenkt werden sollen.

Bei der Therapie werden - wo es den Therapeuten sinnvoll erscheint - auch Medikamente eingesetzt, vor allem Antidepressiva, die die Angst hemmen. Die Patienten trauen sich wieder mehr zu, es komme zu einem Lernprozess, erklärt Klinikchef Heinz Katschnig. Besonders in Verbindung mit einer kognitiven Therapie würden gute Erfolge erzielt. Den Einwand, daß die Betroffenen glauben könnten, sie hätten die Situationen nur aufgrund der Medikamente gemeistert, läßt Katschnig nicht gelten, denn die Medikamente würden ja nur Hand in Hand mit einer Therapie verabreicht. Antidepressiva haben außerdem anfangs unangenehme Nebenwirkungen wie Unruhe und Angst, also genau das, was den Patienten zu schaffen macht. Die Gefahr der Abhängigkeit bestehe bei Antidepressiva daher nicht, argumentiert Katschnig.

Die Autorin ist freie Journalistin.