Ein Phänomen hat die Debatte um Gegenwart und Zukunft der Familie in den letzten Jahren ganz stark geprägt: die sogenannten Singles. Während sie für die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim ("Das ganz normale Chaos der Liebe") Pioniere der Moderne darstellen, sehen andere sie als Ausdruck zunehmender Beziehungsunfähigkeit und fragen besorgt, ob sie die Familie verdrängen werden. Wird Familie zu einem Mythos, auf den Wünsche, Sehnsüchte oder auch Schuldzuweisungen projiziert werden, während neue Formen des Zusammenlebens allmählich mehrheitsfähig werden?

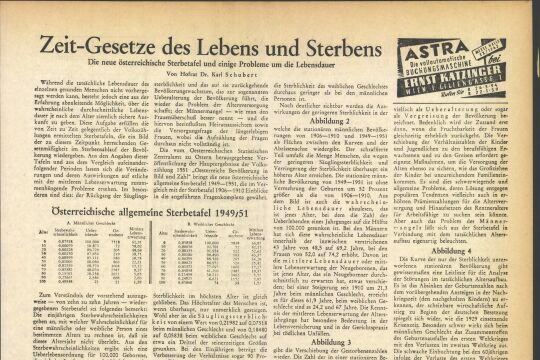

Tatsache ist, daß Wien wie auch andere europäische Großstädte bereits zu mehr als der Hälfte aus Single-Haushalten besteht. Eben hat das Statistische Zentralamt prognostiziert, daß die Zahl der Single-Haushalte in Österreich um die Jahrtausendwende die Ein-Millionen-Grenze überschreiten wird. Schon heute gibt es um 8,1 Prozent mehr Ein-Personen-Haushalte als bei der Volkszählung 1991, und bis 2030 erwartet man eine Steigerung um 44 Prozent, während die Haushalte mit vier und mehr Personen um etwa 25 Prozent sinken werden.

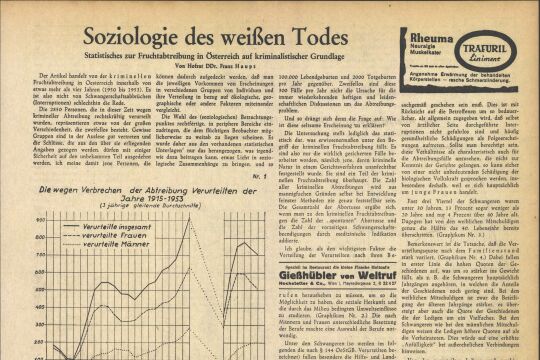

Der Bamberger Familiensoziologe Laszlo Vaskovics jedoch warnt davor, von der Entwicklung der Haushalte auf zukünftige Familienmodelle zu schließen. Denn in den hohen Singles-Zahlen der Statistiken spiegelt sich vor allem die gestiegene Lebenserwartung; dabei leben Frauen durchschnittlich acht Jahre länger als Männer, viele "Singles" sind also Witwen. Außerdem sind diese Zahlen auch Ausdruck von Wohlstand: Junge Menschen sind nicht mehr gezwungen, bis zum Eingehen einer Lebensgemeinschaft mit ihren Eltern zu wohnen. Erst an dritter Stelle sind Trennung und Scheidung für diese Zahlen verantwortlich, weil in der Folge zumindest ein Partner meist für einige Zeit allein lebt.

Nach einer Untersuchung von Wolfgang Lutz, Forschungsdirektor des Österreichischen Instituts für Familienforschung (siehe dazu auch das nebenstehende Interview), beträgt der harte Kern eingefleischter Singles, die allein leben wollen und das über mehrere Jahre hinweg auch tun, etwa drei bis fünf Prozent.

In einer großangelegten Untersuchung hat Lutz die Wohn-, Partnerschafts- und Arbeitsbiographien von mehr als 6.000 Frauen und Männern im Alter von 20 bis 54 Jahren in Österreich erhoben. Auf diese Weise wurden Einsichten in typische Muster von Beziehungsabläufen möglich.

Die augenfälligste Veränderung betrifft den Beginn der Lebensgemeinschaften: War für die heute 50- bis 54jährigen Frauen die Ehe noch zu 80 Prozent auch ihre erste Lebensgemeinschaft, so ist es bei den 20-24jährigen gerade spiegelverkehrt: Lediglich für 20 Prozent fällt das erstmalige Eingehen einer Lebensgemeinschaft mit dem Ehebeginn zusammen. Auch das Stadt-Land-Gefälle ist diesbezüglich nicht mehr sehr groß.

Die Daten belegen für Wolfgang Lutz auch, daß die nichtehelichen Lebensgemeinschaften nicht den Ersatz, sondern die Anfangsphase einer Ehe darstellen. Denn nach einigen Jahren gehen Lebensgemeinschaften, wenn sie noch aufrecht sind, zu einem hohen Prozentsatz in eine Ehe über. Auf den ersten Blick scheint sich die Diagnose des Familiensoziologen Laszlo Vaskovics zu bestätigen: Veränderungen, aber keine Krise der Familie. Dafür spricht auch der deutliche Kinderwunsch gerade bei jungen Menschen.

Tatsächlich aber bekommen die Paare weniger Kinder als früher, oft auch weniger, als sie sich selbst am Anfang ihrer Ehe wünschten. Wolfgang Lutz hat erhoben, daß der Wunsch nach zwei Kindern bei Jugendlichen weit verbreitet ist; laut Statistik werden aber pro Frau in Österreich nur 1,4 Kinder geboren. Die Differenz erklärt Lutz mit der Diskrepanz zwischen dem noch abstrakt-romantischen Kinderwunsch und der schwierigen Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Realität.

Dennoch werden - von der individuellen Perspektive der Paare her gesehen - noch immer mehr Kinder geboren als tatsächlich geplant waren. Die Untersuchung von Lutz hat nämlich gezeigt, daß der Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes für die Hälfte der Paare ungeplant war. Während die zweiten Kinder zu 80 Prozent geplant waren, kamen die dritten und vierten Kinder zu 50 bis 60 Prozent ungeplant; hier muß auch man damit rechnen, daß überhaupt kein weiteres Kind mehr einkalkuliert war.

"Würde uns die Natur nicht dann und wann ein Schnippchen schlagen", wäre die Geburtenrate in Österreich noch niedriger", folgert Wolfgang Lutz.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!