"Fratelli tutti": Globalisierung auf neuem Kurs

„Fratelli tutti“ IV: Vergangene Woche meinte Aurelius Freytag an dieser Stelle, die katholische Kirche im Allgemeinen und auch Papst Franziskus in seiner neuen Enzyklika sei gegenüber dem Liberalismus nicht gesprächsbereit. Eine Replik.

„Fratelli tutti“ IV: Vergangene Woche meinte Aurelius Freytag an dieser Stelle, die katholische Kirche im Allgemeinen und auch Papst Franziskus in seiner neuen Enzyklika sei gegenüber dem Liberalismus nicht gesprächsbereit. Eine Replik.

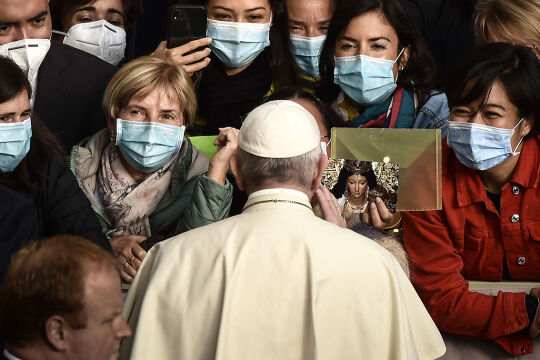

Die Frage nach dem zukünftigen Kurs einer Globalisierung, die aus dem Ruder zu laufen scheint, bildet den roten Faden der Enzyklika Fratelli tutti. Ihr Ziel ist es, in einer Zeit gewaltiger Umbrüche Orientierung zu geben und Debatten zu initiieren. Jene über den Liberalismus, zu der der Artikel von Aurelius Freytag anregt, ist dabei zentral. Dass die katholische Kirche und vor allem dieser Papst gegenüber „Globalisierung, Liberalismus und Individualismus“ nie wirklich gesprächsbereit waren, ist als Pauschalvorwurf weder für die Sozialverkündigung noch die Aussagen von Papst Franziskus zutreffend. Denn diese Debatte wird seit etwa 250 Jahren geführt. Sie in wenige Thesen zu pressen, ist schlechterdings nicht möglich. Dennoch einige holzschnittartige Überlegungen.

Der Liberalismus stellt ein höchst komplexes Gedankengebäude dar, wobei zwischen einem politischen (Menschenrechte, Demokratie, Gewaltenteilung), wirtschaftlichen (freier Markt, Eigentumsrechte) und gesellschaftlichen Liberalismus (individuelle Lebenspläne) zu unterscheiden ist. Aufgrund einer Vielzahl von Belegen in Fratelli tutti (FT) und anderen Texten von Franziskus besteht kein Zweifel daran, dass der gegenwärtige Papst die liberalen Grundrechte anerkennt. Das leider zu wenig bekannte Dokument über „Die Brüderlichkeit aller Menschen“, welches der Papst gemeinsam mit Großimam Ahmet Al-Tayyeb in Abu Dhabi im Februar 2019 unterzeichnete und das den Anstoß für die Enzyklika gab, bezieht sich wieder- holte Male auf die Menschenrechte als Grundlage der internationalen Ordnung – und plädiert für vollwertige Bürgerrechte für alle (so als Echo auch FT 279).

Klare Aussagen zu Frauenrechten

Ebenso finden sich in beiden Dokumenten ausdrucksstarke Paragraphen über Frauenrechte (FT 23) und die Rechte von schwächeren Gesellschaftsgruppen. Franziskus eine fragwürdige Haltung im Blick auf liberale Grundrechte zu unterstellen, ist daher in keiner Weise gerechtfertigt – wobei auffällt, dass er vielfach von deren unzureichender Verwirklichung spricht. Das gilt vor allem für die sozialen Rechte, die völkerrechtlich den Freiheitsrechten gleichgestellt sind. Die Wiener Menschenrechtskonferenz (1993) als letztes großes Menschenrechtsdokument nannte Freiheits-, Partizipations- und soziale Rechte interdependent und untrennbar. Die scharfe Kritik des Papstes setzt bei der Halbierung der Menschenrechte nach der Wende von 1989 und dem „Sieg eines Liberalismus“ an, der die sozialen Rechte ausklammerte.

Während diese in vielen entwickelten Ländern aufgrund bestehender Sozialsysteme weiter garantiert werden konnten, galt dies nicht für Entwicklungs- und Schwellenländer. Hier wurden die Schwächsten vielfach weiter marginalisiert bei einer gleichzeitigen weltweiten Konzentration von Vermögen und Einkommen, die zudem finanzielle Ungleichgewichte beachtlichen Ausmaßes befördern. Die Sicht des Papstes als Bürger eines Schwellenlandes mag an manchen Stellen etwas düster ausfallen. Doch der wirtschaftliche Liberalismus hat insofern versagt, als er weder die Finanzmärkte bändigen noch die Situation der Armen bessern konnte, wenn die Gewinne nicht durch staatliche Politik gerechter verteilt wurden. Insofern die Ungleichverteilung aufgrund der Coronakrise weiter zu Lasten der Armen steigt und weiter steigen wird, ist die Kritik höchst zeitgemäß. Als Beispiel: Verträge in Milliardenhöhe mit Textilfirmen in Bangladesch wurden storniert, wodurch arm selig bezahlte Näherinnen arbeitslos wurden.

In den westlichen Industrieländern können Arbeitnehmer weiter beschäftigt werden, da hier rechtliche Rahmenordnungen bestehen und Löhne durch staatliche Leistungen aufgestockt werden. Es besteht demnach eine massive Spannung zwischen einem wirtschaftlich globalisierten und einem national gebundenen, politischen Liberalismus und seinen Institutionen. Eine Orientierung am globalen Gemeinwohl, wie sie der Papst ebenso wie seine Vorgänger seit Johannes XXIII. fordert (FT 173), und internationale Strukturen einer Weltordnung, die diesen Namen verdienen und die allein diese Kluft verringern könnten, sind gegenwärtig nicht in Sicht. Wir haben es vielmehr mit einem zunehmenden Abbau des Multilateralismus und der universalen Solidarität zu tun.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

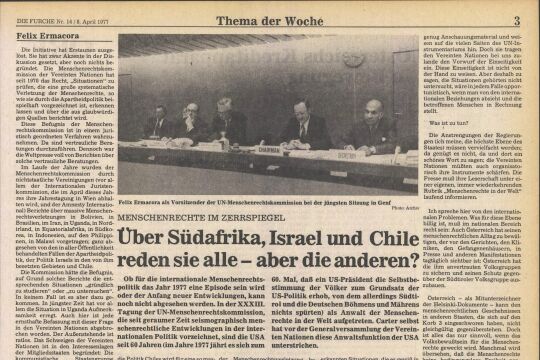

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!