Zeit zu gehorchen?

FOKUS

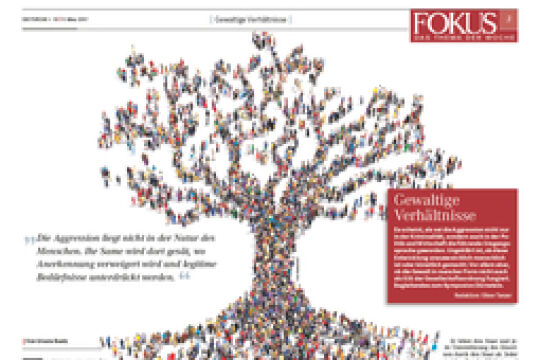

Gehorsam: Zur Zähmung des Menschen

Gehorsamsbereitschaft gegenüber dem Staat war keineswegs immer selbstverständlich: Sie bedurfte im Laufe der Zivilisation einer Fülle an Affektdämpfungen. Eine kleine Philosophiegeschichte des Gehorsams.

Gehorsamsbereitschaft gegenüber dem Staat war keineswegs immer selbstverständlich: Sie bedurfte im Laufe der Zivilisation einer Fülle an Affektdämpfungen. Eine kleine Philosophiegeschichte des Gehorsams.

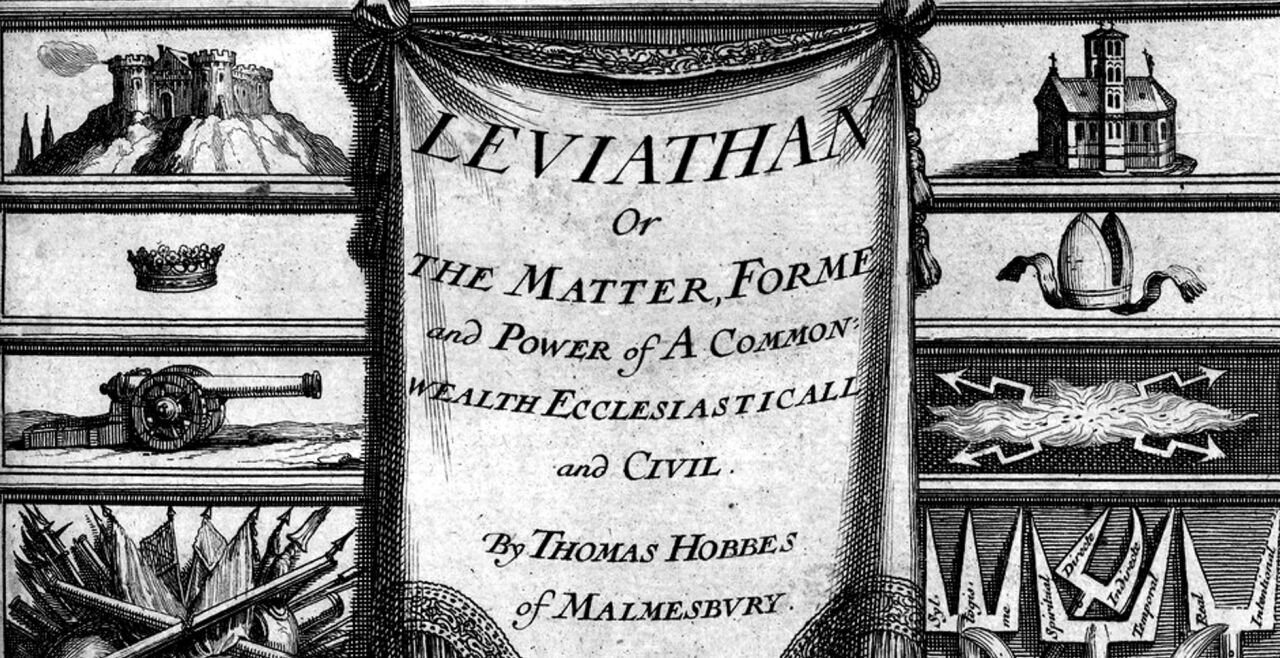

Die Herausbildung großer Territorialstaaten, die dem fürstlichen Terror ein Ende setzten und dem Volk ein Mindestmaß an Überlebenssicherheit gewährten, war das Ergebnis einer jahrhundertewährenden Kette an Gewaltereignissen – nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Der wirkmächtigste Staatstheoretiker des 17. Jahrhunderts, Thomas Hobbes, der sein Werk „Leviathan“ (1641) vor dem Hintergrund des Englischen Bürgerkriegs schrieb, hätte sich eine demokratische Gesellschaft kaum vorstellen können.

Liebe Leserin, lieber Leser,

diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.

Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)

diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.

Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)

Hobbes zufolge, der als Begründer des aufgeklärten Absolutismus gilt, mochte nur eine Monarchie einige Sicherheit bieten. Darin mussten sich die Untertanen zum strikten Gehorsam verpflichten. Gehorsam wurde durch brutale Strafen erzwungen, worunter der Galgen, das Schwert und die Verstümmelung des Körpers keine Seltenheit waren.

Wir, in den westlichen Demokratien des 21. Jahrhunderts, die mit allen Schikanen eines humanen Rechts ausgestattet sind – schlagwortartig: strikter Schutz der Menschenrechte, Gewaltenteilung, Gleichheitsgrundsatz, allgemeine Wahlen, Chancengleichheit und, generell, Gemeinwohlverpflichtung des Staates – ; wir, am Gipfel der Entfaltung humanistischer Potenzen, blicken auf Hobbes’ pessimistisches Menschenbild herab: Sind wir nicht weit davon entfernt, uns gegeneinander wie wilde Tiere zu verhalten?

Das ist wahr und doch historisch allzu kurzsichtig. Denn wir übersehen – meist aus Unwissenheit –, was alles geschehen musste, um gegenüber dem Staat jene Solidarität und Gehorsamsbereitschaft auf Dauer zu stellen, die uns heute zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Wie Norbert Elias, der große Soziologe, in seinem monumentalen Werk „Über den Prozess der Zivilisation“ (1939) ausgeführt hat, bedurfte es einer Fülle von Rationalisierungen und Affektdämpfungen zwecks Etablierung des modernen Staates.

Besonders wichtig sind dabei jene Bemerkungen von Elias, welche die Umwandlung und Feinregulierung des bürgerlichen Selbst betreffen, das ursprünglich den hochadeligen Sitten nacheifert. Auf die kürzeste Formel gebracht: Der äußere Kriegsschauplatz musste „nach innen“, in die psychische Struktur verlagert werden. Ein zivilisiertes Miteinander erfordert, dass man sich beherrscht, nachdenkt, bevor man zuschlägt, auf Argumente hört, für die gute Gründe sprechen.

Das alles geht der menschlichen Natur, wie sie Hobbes, später dann Sigmund Freud und andere „Realisten“ sehen, gegen den Strich. Unsere Solidarität und Gehorsamsbereitschaft werden mit vielen emotionalen, seelischen und körperlich manifesten Störungen erkauft. Das eben – und nicht nur das – ist der Preis der Zivilisation. Man täusche sich also nicht: Wenn heute in Österreich die Bürger(innen) – wiewohl weniger zahlreich als erhofft – zum Corona-Massentest und anschließend womöglich in die Quarantäne schreiten, wenn sie sich an Regeln des Abstands und der Isolation halten, mutet solche Disziplin und wechselseitige Rücksichtnahme wie die Balance auf einem Drahtseil an.

Als Inbild dieser fragilen Situation steht uns allen das sanft-buddhistische Gebaren unseres Bundespräsidenten vor Augen, wenn er, sich leicht nach rechts und links verbeugend, mit aneinandergelegten Händen lächelnd um Verständnis „wirbt“. Kein herrisches Wort, kein imperativisches Gehabe. Und das soll eine Autorität sein? Ja, das ist eine – und eine höchst überzeugende –, aber nur, solange der „Grundkonsens“ unter und zwischen den Betroffenen nicht zu bröckeln beginnt.

Es scheint allerdings, als ob wir massiv mit lautstarken Gruppen von Gehorsamsverweigerern zu rechnen hätten. Die den Autoritäten immer rascher entgleitende Autorität in Sachen Pandemie – immer mehr Maßnahmen scheinen bloß noch über die Hilflosigkeit bei der Virus-Eindämmung hinwegzutäuschen – intensiviert die Gefahr eines Zerfalls zivilisierter Umgangsformen. Aus Wutbürgern werden gewaltbereite Zündler, Verschwörungsmythen wirken als Brandbeschleuniger. Der demokratische Gesetzgeber kann dagegen wenig tun. Immerhin gälte es, eine kollektive Besinnung auf die Lehren des Thomas Hobbes zu befördern: Das Leben des Menschen, der des Menschen Wolf ist (homo homini lupus), sei „einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz“.

Der Autor ist em. Prof. für Rechtsphilosophie an der Universität Graz.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!