Ein Ausbildungs-, kein Laptop-Projekt sei der Hundert-Dollar-Computer. Doch schaffen damit Entwicklungsländer wirklich den großen Sprung nach vorn?

Im Jänner 2005 sorgte Nicholas Negroponte, Gründer und langjähriger Vorsitzender des innovativen MIT Media Labs, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für Aufsehen: Er wolle einen hundert Dollar Schüler-Laptop bauen. Heute, rund zweieinhalb Jahre später, ist das One-Laptop per-Child-Projekt von der technischen Utopie beinahe zur Realität gereift. Für Mai und Juni sind noch zwei Beta-Tests geplant, dann soll im Spätsommer die Großproduktion starten - falls bis dahin fünf bis zehn Millionen Laptops bestellt und bezahlt wurden. Die Chancen dafür stehen gut, haben doch Argentinien (eine halbe Million), Brasilien (voraussichtlich eine Million), Libyen (1,2 Millionen) und Nigeria (eine Million) bereits hohe Stückzahlen geordert. Verkauft werden übrigens ausschließlich große Mengen und geliefert wird direkt an Staaten oder NGOs, weil nur so lassen sich die Stückkosten niedrig halten (wobei der Preis mit den wachsenden Rohstoffpreisen mittlerweile auf 140 Dollar gestiegen ist).

Technisches Wunderding?

Natürlich lässt sich der kleine Billig-Laptop nur bedingt mit seinen teuren Brüdern vergleichen, auf den ersten Blick scheint er vieles auch zu können: Er bietet etwa Software zum Schreiben und Malen, ein Email- und Chatprogramm, einen Browser, kabellosen Netzzugang, einen Musiksynthesizer und ein paar Spieleklassiker. Bei der Planung wurden speziell die Gegebenheiten in weniger entwickelten Ländern berücksichtigt. So ist der Kindercomputer besonders hitzebeständig und im geschlossenen Zustand auch unempfindlich gegenüber Sand und Regen. Zudem kann er in Gegenden ohne elektrisches Licht nachts verwendet werden - dank zweier frontal eingebauten Leuchtdioden, die die Tastatur beleuchten. Trotz dieser Extrabauweise würde der Computer auch an Industrieländer geliefert.

Nichts für Österreich?

Wäre das nicht etwas für Österreichs Schulkinder? Nein, sagt Christian Dorninger, Geschäftsführer der IT-Lenkungsgruppe im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, und begründet dies so: "Unsere Schüler wären mit der technischen Ausstattung nicht zufrieden. Die brauchen keinen Computer mit Kurbel zum Stromerzeugen." Trotzdem betrachtet er das Motto One Laptop per Child als "tolle Metapher", weil gerade der jungen Generation Computer Skills beigebracht werden müssen. Für Österreich sei dazu ein anderer Weg besser: "Wir setzen auf Subnote-Books, das sind PDAs und Handys mit Web Connectivity, die weniger als 300 Euro kosten. Bei der Notebook-Anschaffung in höheren Klassen plädiere ich für günstige Modelle, aber die Schüler favorisieren eher die teuren - weil sie damit auch die neuesten Games spielen können."

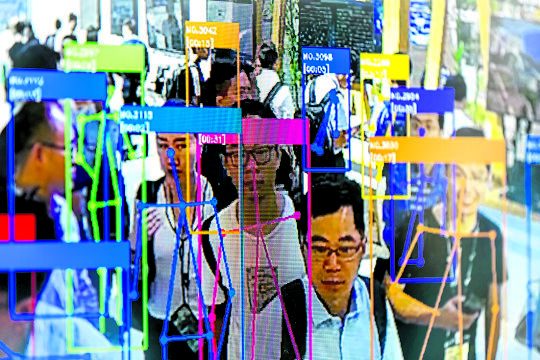

Wenn schon nicht Österreich (und vorerst auch kein anderes Industrieland), dann bleibt doch die Kundschaft in den Schwellen- und Entwicklungsländern, die der MIT-Professor mit seiner gemeinnützigen Organisation von Anfang an im Visier hatte. Das hehre Ziel ist, die "digital divide" - die digitale Kluft - zwischen Nord und Süd zu überbrücken. Hinter dem Begriff digitale Kluft verbirgt sich eine unmittelbar recht plausible Annahme: Der ungleiche Zugang zu den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien führt zu ungleichen sozialen und wirtschaftlichen Chancen.

Digitale Kluft?

Ursula Maier-Rabler, Assistenzprofessorin am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg, erkennt darin ein Körnchen Wahrheit, sieht die wohltätige Initiative dennoch kritisch: "Hardware mit Webzugang ist natürlich notwendig, löst aber allein das Problem nicht. Viel wichtiger sind umfassende Bildungsprogramme." Wie die jeweiligen Entwicklungsländer mit dem Kinderlaptop lehren wollen, ist noch größtenteils offen. Negropontes NGO liefert nur die Hardware; für den elektronischen Unterricht sind die Länder selbst verantwortlich. Österreich hat für Maier-Rabler diesbezüglich wenig Vorbildcharakter. "Seit Ankunft des Internets leben wir in einer Zeit der Informationsfülle. Der Unterricht funktioniert aber immer noch so, als ob wir an Informationsknappheit litten." Man orientiere sich etwa weiterhin an konkreten Lerninhalten, wie sie in Schulbüchern festgeschrieben stehen, dabei seien im Zeitalter des Internets ganz andere Fähigkeiten gefragt: "Medienkompetent ist, wer Wissen selektieren und bewerten kann. Fragen stellen ist wichtiger als Antworten geben. Lernen ein offener Prozess." Schließlich ist Maier-Rabler dagegen, dass Menschen mit Computertechnologie zwangsbeglückt werden. Sie meint: "Nicht jeder muss einen Zugang bekommen. Aber jeder, der einen will, soll ihn haben können."

Informationsarm?

Ebenfalls auf Distanz zu dieser Art von Entwicklungshilfe geht Fritz Betz, Mediensoziologe an der FH Burgenland: "Es gibt gewichtige Stimmen, die in der Idee einer Informationsarmut ein Konstrukt westlicher Industrienationen sehen, die sich nun als Wissensgesellschaften bezeichnen." Gleichzeitig konstatiert er eine breite Technikeuphorie, die sich in einer naiven Haltung gegenüber solcher Technik zeigt. "Der Glaube, dass sich mit Computern Hunger und Krankheit bekämpfen lassen, erscheint mir manchmal recht zynisch." Ein Besuch vor Ort - in Ghana - hat ihn in seiner Skepsis zusätzlich bestärkt: "Ghana hat gute Bildungsstandards. Doch die Gebildeten haben wenig Möglichkeiten, ihr Wissen anzuwenden. Die Folge ist: Sie wandern aus."

Afrika: Sehr pragmatisch

Ausgewandert ist auch Teclaire Ngo-Tam vor rund zwölf Jahren. Im Zuge ihres Studium an der Uni Wien hat die Kamerunerin sich mit Medien- und sozialen Klüften in ihrem Heimatland beschäftigt. "Es gibt so viele Klüfte in Afrika, nicht nur die digitale", meint Ngo-Tam und seufzt. Wenn sich die Regierung von Kamerun entscheiden würde, hundert Dollar Laptops zu verteilen, würden sich viele Schüler über dieses Geschenk sehr freuen, meint sie. "Obwohl manche Schule bräuchte eher ein neues Dach, sodass es nicht hineinregnet. Eigentlich sollte man damit anfangen." Falls es zu der Hardware eine adäquate Schulung gibt, sieht sie einige Chancen. Ihr selbst hat der Computer während des Studiums in Kamerun beim Fremdsprachenlernen geholfen. Auch konnte sie über das Internet auf Artikel zugreifen. "In Kameruns Bibliotheken gibt es oft nur sehr viele alte Bücher", erklärt sie. Dass der hundert Dollar Laptop ein Flop werden könnte, glaubt sie nicht, weil: "Die Leute in Afrika sind sehr erfinderisch. Sie werden auch ganz andere Dinge mit den Computern machen, an die zuvor niemand gedacht hat."

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!