Was Paare dazu bringt, ihren Kinderwunsch zu realisieren, was der Staat dazu beitragen kann - und warum Österreich nicht Frankreich werden muss.

Es war eine ungewöhnlich ehrliche Aussage aus dem Mund einer zuständigen Politikerin: Sie habe "gar keinen Ehrgeiz“, die Geburtenrate zu steigern, erklärte unlängst die deutsche Familienministerin Kristina Schröder (CDU) bei einer Pressekonferenz. Als gelernte Soziologin sei sie "sehr skeptisch, dass man Fertilität mit politischen Maßnahmen erhöhen“ könne. Familienpolitik sei nur imstande, einen Ausgleich für die finanziellen und beruflichen Nachteile der Elternschaft zu bieten. Das schlussendliche Ja zu einem Kind sei hingegen "eine unendlich private Entscheidung“.

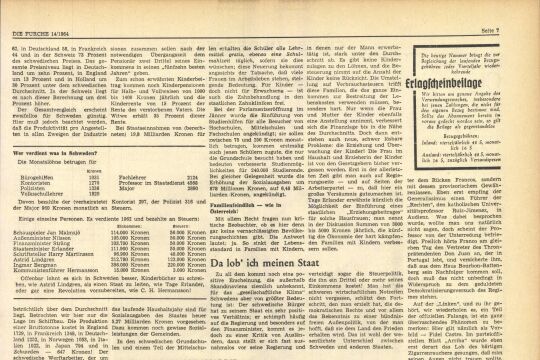

Die Zahlen scheinen der provokanten Selbst-Relativierung der jungen Ministerin Recht zu geben: Trotz 200 Milliarden jährlicher Förderungen für Ehe und Familie (aufgesplittert auf 156 verschiedene Leistungen) bleibt die Geburtenrate in Deutschland hartnäckig niedrig: Durchschnittlich 1,36 Kinder werden pro Frau geboren - bedeutend weniger als jene 2,1 Kinder, die notwendig wären, um die Bevölkerungszahl ohne Zuwanderung konstant zu halten.

Familienförderungs-Dschungel

In Österreich ist die Situation ganz ähnlich: Auch hier liegt die Fertilitätsrate mit 1,43 Kindern weit unter dem "Bestanderhaltungsniveau“, wie es so schön heißt - und ebenso deutlich unter dem von Männern wie Frauen gleichermaßen formulierten Wunsch von 2,09 Kindern. Dazu kommt ein Förderdickicht, welches das deutsche noch übertrifft: Jene über neun Milliarden Euro, die derzeit an Österreichs Familien ausgeschüttet werden, verteilen sich auf 237 Leistungen von Bund und Ländern. Ein Wildwuchs, der vom Österreichischen Institut für Familienforschung gerade durchforstet wird.

Zumindest bei der Familienbeihilfe haben SPÖ und ÖVP nun - pünktlich vor der Nationalratswahl - etwas mehr Klarsicht angekündigt (siehe Kasten). Zudem ist endlich auch eine Valorisierung geplant, die freilich den Wertverlust von 25 Prozent seit 2002 nicht aufwiegen kann, wie Alfred Trendl, Präsident des Katholischen Familienverbandes Österreichs (KFÖ), kritisiert. Um etwas mehr Fairness herzustellen, fordert er eine steuerliche Entlastung von Familien durch einen Freibetrag von 3000 Euro pro Jahr und Kind (statt derzeit 132 Euro). Dass sich dadurch automatisch die Geburtenrate erhöht, glaubt freilich auch Trendl nicht: "Die Gesellschaft kann sich keine Kinder kaufen“, sagt er. Es brauche eher einen "nationalen Grundkonsens“, dass "Kinderhaben etwas Normales“ und nichts Problematisches oder gar ideologisch Anrüchiges sei.

Ob die parteiübergreifende Kampagne "Kinder halten Österreich jung“, die Anfang Juni auf Initiative des KFÖ und fünf weiterer Familienverbände von Minister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) lanciert wurde, diesen Klimawandel herbeiführen kann? Man wird sehen. Derzeit herrscht bei österreichischen Paaren mit Kinderwunsch jedenfalls große Unsicherheit, wie erste Ergebnisse des europaweit durchgeführten "Generations and Gender Survey (GGS)“ zeigen: Während etwa deutsche Paare durchgängig davon ausgehen, ihr (niedrigeres) Kinderwunschniveau tatsächlich erreichen zu können, gibt es hierzulande bereits ab dem ersten Kind wachsende Zweifel. Ein Ausbau vereinbarkeitsfördernder Maßnahmen, etwa der Teilzeitarbeitsangebote für Eltern, könnte nach Meinung von Norbert Neuwirth vom Österreichischen Institut für Familienforschung diese Unsicherheit reduzieren. WIFO-Expertin Margit Schratzenstaller sieht in dieser Kluft zwischen Kinderwunsch und Realität den eigentlichen (begrenzten) Handlungsspielraum für Familienpolitik.

Was Eltern konkret daran hindert, jene Kinder zu bekommen, die sie sich einst gewünscht haben, hat eine Eurobarometer-Umfrage im Jahr 2005 eruiert: 15 Prozent gaben dabei "gesundheitliche Probleme“ an, 13 Prozent das "Fehlen eines geeigneten Partners“, zehn Prozent meinten, den "richtigen Zeitpunkt“ verpasst zu haben, neun Prozent nannten eine "Änderung der Prioritäten“, sieben Prozent "finanzielle Probleme“, sechs Prozent "zu hohe Kinderkosten“, weitere sechs Prozent "Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ sowie drei Prozent "Wohnraumprobleme“.

Gezielt politisch beeinflussbar sind letztlich nur die beiden letzten Positionen, glaubt der Leiter des Instituts für Familienforschung, Wolfgang Mazal. Etliche andere Punkte seien aber Ergebnis "klimatischer“ Faktoren, welche die Politik sehr wohl modifizieren könne. Entsprechend positiv bewertet er die neue Werbekampagne der Familienverbände. Insgesamt habe die heimische Familienpolitik aber "keinen kohärenten Ansatz“, sondern diene als Projektionsfläche für alle möglichen Interessen. "Das Thema Reproduktion selbst gilt, wenn es überhaupt genannt wird, gleich als mutterkreuzverdächtig“, klagt Mazal.

In Frankreich ist das anders: Hier wird seit Ende des 19. Jahrhunderts eine dezidiert pronatalistische Politik betrieben. Heute zahlen Paare ab dem dritten Kind de facto keine Steuern. Die Folgen: Französinnen bekommen 2,01 Kinder - nicht viel weniger als jene 2,4, die sie sich wünschen.

Mehr Kinder um jeden Preis?

Doch taugt Frankreich deshalb auch als Vorbild für Österreich? Man kann diese Frage so nüchtern beantworten wie Wolfgang Lutz, Direktor des Vienna Institute of Demography der Akademie der Wissenschaften: "Wenn man die Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit anschaut, dann haben wir in Europa nicht zu wenige junge Menschen, sondern zu wenige, die ausreichend gebildet sind“, sagt Lutz. Auch sonst macht er sich "derzeit keine Sorgen“ hinsichtlich Österreichs Zukunft: Erstens sei die tatsächliche Geburtenrate pro Frau mit 1,7 Kindern deutlich höher als die (statistisch verzerrte) Gesamtfruchtbarkeitsrate; zweitens seien 1,6 bis 1,8 Kinder vielleicht sogar besser, weil man pro Kind mehr Zeit und Geld in Bildung und Persönlichkeitsentwicklung investieren könne. "Der Staat will ja keine Seelenkrüppel heranziehen, sondern glückliche, motivierte Menschen“, sagt Lutz; und schließlich sei das "Bestanderhaltungsniveau“ von 2,1 Kindern generell ein Mythos, weil es nur bei Bevölkerungen ohne Migration schlagend werde. In Österreich hingegen nehme die Bevölkerung dank Zuwanderung zu.

Derlei in Wahlkampfzeiten auszusprechen, das hätte wohl nicht einmal Kristina Schröder gewagt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!