Er wünscht sich Schulen, die nicht Wissensvermittlungsanstalten, sondern Werkstätten des Lebens sind. Und er warnt davor, den Fernseher als Babysitter zu missbrauchen: Im Furche-Interview skizziert der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther seine Vision von guter Erziehung.

Die Furche: In den letzten Monaten haben Hirnforscher einmal mehr belegt, wie nachhaltig Lernerfahrungen sind, die der Mensch in den ersten Lebensjahren macht. Wie tief sind die Spuren solcher Erfahrungen?

Gerald Hüther: Sehr tief. Hier hat sich eigentlich ein Paradigmenwechsel ereignet. Wir haben in der Vergangenheit geglaubt, dass sich das Hirn von allein entwickelt, und wir haben gemeint, dass für die Ausbildung hochkomplexer Verschaltungen genetische Programme zuständig sind. Nun hat sich herausgestellt, dass die genetischen Programme möglichst wenig festlegen. Das ist auch die Grundlage dafür, dass wir überhaupt lernen können und sich unser Hirn umstrukturieren kann.

Die Furche: Was ist, wenn keine ausreichenden Lernerfahrungen gemacht werden?

Hüther: Dann kann sich das Hirn nicht in der Weise verschalten, wie das notwendig ist. In der intra-uterinen Entwicklung werden Nervenzellen produziert. Dann entscheidet sich, ob diese Zellen im Gehirn einen Platz finden. Jene Zellen, die nicht in funktionelle Kreisläufe eingebaut werden können, werden wieder weggeräumt. Nach der Geburt beginnen die angelegten Nervenzellen, Fortsätze auszubilden und miteinander in Kontakt zu treten. Dann müssen aber Erfahrungen gemacht werden, damit gewisse Muster in diesen Netzen aktiviert werden. Und die Region, die am allerplastischsten ist, wo also die engültigen Verschaltungsmuster am allerwenigsten durch genetische Programme festgelegt werden, ist der frontale Cortex, der Stirnlappen. Dort werden etwa bis zum sechsten Lebensjahr synaptische Angebote im Überschuss produziert. In dieser Phase müssen die wichtigen Lernerfahrungen gemacht werden.

Die Furche: Also just vor Schuleintritt...

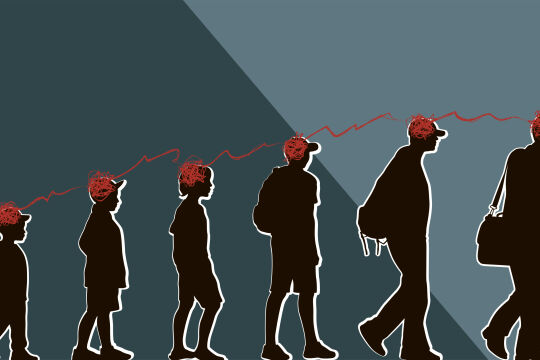

Hüther: Ja. Die hochkomplexen Funktionen, die hier angelegt werden, sind ja nicht dafür zuständig, dass man gut schreiben, rechnen oder lesen kann, sondern für das, was wir Entscheidungsprozesse nennen. Dazu gehört das Gefühl, dass man eine Person ist, dass man ein Selbstwirksamkeitskonzept entwickelt. Wenn ein Kind während dieser Phase sehr viel Zeit vor dem Fernseher verbringt, wird dieses Selbstwirksamkeitskonzept gestört. Denn die wichtigste Erfahrung beim Fernsehen besteht ja darin, dass man an der Gestaltung dessen, was zu sehen ist, nicht teilhaben kann. Das ist fatal, denn dann wachsen Kinder heran, die alles passiv über sich ergehen lassen. Eine zweite wichtige Funktion, die in diesem Frontalhirn angesiedelt wird, ist die Fähigkeit, Impulse zu steuern. Wir nennen das Handlungsplanung und Folgenabschätzung. Wenn diese Lernerfahrungen nicht gemacht werden, sind Kinder später als Erwachsene immer Opfer ihrer eigenen Triebstrukturen. Die dritte wichtige Funktion ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen - all das, was wir mit psychosozialer Kompetenz beschreiben. Wenn diese Kompetenzen während der frühen Entwicklung nicht stabilisiert werden können, weil es keine Vorbilder gibt, dann werden sie nicht entwickelt.

Die Furche: Es kommt also - auch aus der Sicht der Hirnforschung - in der Erziehung darauf an, den Kindern Vorbild zu sein und nicht, ihnen die Welt zu erklären?

Hüther: Erklärungen findet das Kind relativ uninteressant. Kinder lernen im eigenen Handeln und in der Übertragung von Vorbildern, zu denen sie eine emotionale Beziehung haben. Nur dann richtet sich nämlich die Aufmerksamkeit des Kindes darauf, was man tut. Grund dafür sind die so genannte Spiegelneuronen im Gehirn, die nur dann aktiviert werden, wenn man sich auf jemand anderen einlässt. Jeder Vater, der vor dem Fernseher sitzt und ein spannendes Fußballspiel beobachtet, kennt das. Wenn ein Elfmeter geschossen wird, dann zuckt er zusammen. Genauso funktioniert die Nachahmung bei Kindern auch. Wenn sie eine Person achten und mögen, wird ihr Verhalten gespiegelt. Leider finden heute die meisten Spiegelungen an Vorbildern statt, die fragwürdig sind - vor allem in den Medien: Das geht bei Donald Duck los und endet bei Rambo. Eine sichere emotionale Bindung zwischen dem Kind und Bezugspersonen ist aber auch die wichtigste Voraussetzung dafür, dass die Hirnentwicklung überhaupt gelingen kann. Denn ohne diese Bindungen ist das Kind all den auf es einstürzenden Stimuli hilflos ausgeliefert.

Die Furche: Haben Sie auf Basis dieser Erkenntnisse auch eine Vision von Schule entwickelt?

Hüther: Schule muss so nah wie möglich am konkreten Leben sein. Die Afrikaner haben dafür einen klugen Satz geprägt: Um ein Kind großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Dort gibt es vielfältige Entdeckungsmöglichkeiten. Unsere Kindergärten und Schulen müssten also weg von Wissensvermittlungsanstalten oder gar Bewahrungsanstalten hin zu Werkstätten, in denen Kinder das Leben erfahren. Denn Kinder lernen am konkreten Tun.

Die Furche: Das bedeutet etwa verstärkten Projektunterricht?

Hüther: Ja. Aber auch mehr Erlebnispädagogik, wo man mit der Gruppe aus der Klasse geht und wo sich jeder mit seinem Vorwissen einbringen kann. Früher haben Kinder automatisch mit ihren Eltern oder innerhalb der Sippe die Kompetenzen der Erwachsenen erlernt. Das funktioniert wie bei kleinen Kätzchen: Man kann ihnen nicht das Mäusefangen beibringen, indem man ihnen erklärt, wie eine Maus aussieht und wie man sie fängt. Was Katzen brauchen - und das gilt ebenso für Kinder - sind eben Vorbilder.

Die Furche: Das ist ein hoher Anspruch an Lehrerinnen und Lehrer...

Hüther: Ja, vor allem einer, den man nicht mit bürokratischer Verwaltung bewerkstelligen kann. Wir können wohl Vorschriften erlassen, wie viele Stunden sich ein Lehrer vor die Klasse stellen muss. Aber man kann nicht per Erlass festlegen, dass sich der Lehrer den Kindern emotional zuwenden muss. Dabei üben Lehrer eine der wichtigsten Tätigkeiten aus, nämlich das Wissen einer Generation an die nächste Generation weiterzugeben. Umso größer ist das Problem, wenn dieser Prozess der Weitergabe bewährter Erfahrungen nicht mehr gelingt - weil manche Erfahrungen als unnütz betrachtet werden oder weil Schwerpunkte auf fragwürdige Leistungen gelegt werden, etwa Wettbewerb oder Konkurrenz. Das könnte dazu führen, dass wichtige Bereiche nicht mehr entwickelt werden - etwa das Gefühl, dass man nur durch gemeinsame Lösungen weiterkommt. Damit erzieht man aber Kinder zu sozialer Inkompetenz - mit Folgen: Wenn sie erst einmal gelernt haben, sich als Egoisten durch die Welt zu schlagen, dann sehen sie später keine Notwendigkeit mehr, an den eingefahrenen Bahnen im Gehirn herumzumodellieren. Das einzige, was sie später veranlasst, im Denken die Richtung zu wechseln, ist die Erschütterung. Wir brauchen Gefühl und Betroffenheit - erst dann sind wir bereit, uns zu verändern.

Das Gespräch führte Doris Helmberger.

Spielräume für die Hirnentwicklung

Dass die Kindheit einen Menschen entscheidend prägt, beweist er nicht nur mit seiner Forschung, sondern auch mit seinem eigenen Lebenslauf: Schon als Kind wollte Gerald Hüther, der 1951 geboren und in einem Dorf in Thüringen in einer Großfamilie aufgewachsen ist, Biologe oder Hirnforscher werden. Kein Wunder, dass es ihn nach dem Biologie-Studium in Leipzig an das Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin nach Göttingen verschlug, wo er von 1979 bis 1989 Hirnentwicklungsstörungen erforschte. Nach seiner Habilitation baute er bis 1994 eine Abteilung für neurobiologische Grundlagenforschung an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Göttingen auf, die er seitdem leitet. Besonders intensiv befasst sich der Vater zweier Mädchen, "die nun beide in die Pubertät gekommen sind", mit der Beeinflussbarkeit der kindlichen Hirnentwicklung durch psychosoziale Faktoren und mit den Auswirkungen von Angst und Stress auf das Gehirn. Hüthers besonderes Ziel ist die Zusammenführung natur- und geisteswissenschaftlicher Ansätze und die Zurückgewinnung einer Einheit im Denken, Fühlen und Handeln des Menschen. Dies zeigt sich nicht nur in seiner Tätigkeit als Mitbegründer von Win-future.de (Netzwerk Erziehung und Sozialisation) und als Mitorganisator der "Göttinger Kinderkongresse", sondern auch in seinem jüngsten Buch: "Kinder brauchen Spielräume" (mit K. Gebauer), Walter Verlag, Düsseldorf 2003. Auch sein Referat bei der fünften Ökumenischen Sommerakademie in Kremsmünster (die Furche berichtete) war von diesem Ansatz geprägt.