Verlierer-Beschimpfung

Armutsdiskurse unterliegen einem sich stets wiederholenden Prozess, bei dem die Verlierergruppe eines sozialen Wandels für ihre schlechte Lage selbst verantwortlich gemacht wird.

Armutsdiskurse unterliegen einem sich stets wiederholenden Prozess, bei dem die Verlierergruppe eines sozialen Wandels für ihre schlechte Lage selbst verantwortlich gemacht wird.

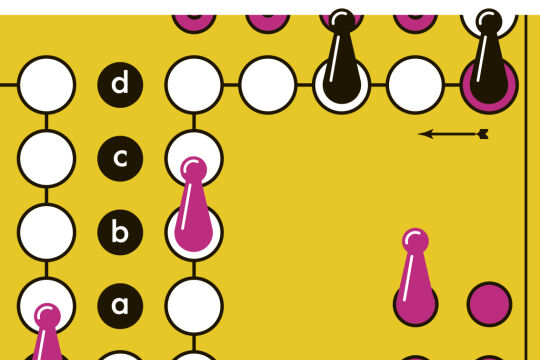

Die Ökonomen Karla Hoff und Priyanka Pandey veröffentlichten im Auftrag der Weltbank die Ergebnisse eines ungewöhnlichen Feldversuches. Sie legten Kindern, die sowohl aus einer höheren wie aus einer niederen indischen Kaste kamen, Aufgaben vor. In einem ersten Durchgang schnitten die Kinder aus den niederen Kasten leicht besser ab als die aus den höheren. Niemand wusste, wer welcher Kaste angehört. Dann wiederholte man das Experiment. Zuerst mussten sich die Kinder mit Namen, Dorf und Kastenzugehörigkeit vorstellen, dann durften sie die Aufgaben lösen. Das Ergebnis: Die Leistungen der Kinder aus den unteren Kasten waren deutlich schlechter. Gleiches zeigt sich in den USA bei Sprachtests und bei Vergleichen von unterschiedlichen sozialen Statusgruppen in Europa.

Wenn man eine Gruppe verletzlich macht hinsichtlich negativer Vorurteile, die im gesellschaftlichen Kontext vorherrschen, bleibt das nicht ohne Wirkung. Wer damit rechnet, als unterlegen zu gelten, bringt schlechtere Leistungen. "Stereotype threat" wird dieser Effekt genannt, Bedrohung durch Beschämung. Umgedreht heißt das, dass die besten Lernvoraussetzungen in einem anerkennenden Umfeld zu finden sind, wo wir an unseren Erfolg glauben dürfen. Statusangst und die Folgen negativer Bewertung sind Lern- und Leistungshemmer.

Bedrohung durch Beschämung

Eine zentrale Kategorie ist in diesem Zusammenhang der Begriff der "Unterschicht". Er hat in den letzten Jahren wieder an Aktualität gewonnen. Zum einen ist das gut, weil es klarstellt, dass es ein Oben und Unten gibt, Macht und Ohnmacht, ein Mehr und Weniger. In den 1980er und 1990er Jahren wollten uns ja viele glauben machen, dass es nur mehr Lebensstile gibt, und sich alle bloß dadurch unterscheiden, ob sie Volksmusik oder Underground hören, Lodenmantel oder Jackett tragen, Schweinsbraten oder Bio essen. Empirisch hat das nie gestimmt:

Wenn wir die Arbeiten der OECD studieren, waren sozialer Status, Einkommen, Bildung oder berufliche Position stets entscheidend für Chancen und Möglichkeiten in der Gesellschaft. Somit stellt die Feststellung einer "Unterschicht" gesellschaftliche Realitäten richtig. Andererseits aber ist das kein unschuldiger Begriff, im Gegenteil, er hat eine lange Geschichte. Gunnar Myrdal sprach 1962 zum ersten Mal von einer "underclass". Er sah die gekündigten Arbeiter aussterbender Industrien in den USA, mit sinkendem Lebensstandard, an den sozialen Rand gedrängt. "Underclass" war bei Myrdal eine soziologische Kategorie - ohne moralisierende Beiklänge, ohne abwertende Untertöne und kulturelle Zuschreibungen. In den späten sechziger Jahren erfuhr der Begriff eine stigmatisierende Umdeutung. Er wurde zum einen von politischen und ökonomischen Eliten moralisch aufgeladen, um soziale Unterstützung für die untersten Einkommensschichten zu denunzieren und zu kürzen. Zum anderen griffen ihn Interessengruppen auf, um die Bürgerrechtsbewegung Martin Luther Kings, die immer stärker auch soziale Rechte einforderte, zu delegitimieren. Am Schluss blieb vom soziologischen Begriff der "underclass" die Karikatur des "faulen Negers" über.

Soziale Ungleichheit als etwas Natürliches

Sozialwissenschafter wie William Julius Wilson versuchten eine empirische und realistische Beschreibung von »underclass« zu retten und sprachen von »ghetto poor« oder »new urban poor«, aber die Sache war längst gelaufen. Die Geschichte der Armutsdiskurse besteht seit hunderten Jahren in einem sich stets wiederholenden Prozess, bei dem die jeweilige Verlierergruppe eines grundlegenden sozialen Wandels für ihre verschlechterte ökonomische Lage selbst verantwortlich gemacht, beschimpft und herabgewürdigt wird. In Deutschland tauchte die »Unterschicht«, nicht zufällig, in Vorbereitung der Hartz-Reformen wieder auf.

Ähnlich dem »faulen Neger« in den USA betritt die Unterschicht mit dem "nutzlosen Türken" Thilo Sarrazins die diskursive Bühne. Die Thesen Sarrazins fallen historisch aber nicht einfach vom Himmel. Die genetische und bevölkerungspolitische Argumentation hat Traditionslinien - gerade auch in der Sozialdemokratie. In den 1920er Jahren stellte der Wiener Stadtrat Julius Tandler die Forderung nach einer "Aufzuchtsoptimierung" angesichts so vieler "Untüchtiger" und "Minusvarianten" auf. Und der schwedische Reichtagsabgeordnete Alfred Petren beklagte die "unablässig steigenden Ausgaben für Defekte, Abnorme, asoziale Menschen verschiedener Art in allen Kulturländern". Die Vertreter dieser Strömungen waren alles andere als Nazis, aber völkische Demographen mit berechnender ökonomistischer Nützlichkeitslogik. Die Sarrazin-Thesen haben dieselbe ideologische Grundierung, wenn auch sprachlich und theoretisch modernisiert.

An die Programme der Menschenzucht schmiegen sich die Ideen des Sozialdarwinismus an. In Fauna und Flora herrscht ein permanenter "Kampf ums Dasein", in dem sich nur die Lebenstüchtigsten durchsetzen können. Diese Thesen Darwins werden nun im Sozialdarwinismus gesellschaftstheoretisch angepasst. Auch die menschliche Gesellschaft sei eine Arena, in der dieser Kampf ums Dasein stattfindet, auch hier gewinnen die Tüchtigsten, welche die gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben. Soziale Ungleichheit, so die Botschaft, hat nichts mit entstandenen Machtverhältnissen zu tun, sie darf auch nicht als Problem begriffen werden, sondern sie ist etwas ganz Natürliches. Arm und Reich sind dann nämlich nichts anderes als die gesellschaftliche Widerspiegelung der biologischen Ungleichheit von Menschen. Eine praktische Ideologie für die, die wollen, dass alle Ungerechtigkeiten so bleiben, wie sie sind. Argumentiert wird dann mit schlechtem Charakter, kulturellem Verfall und Faulheit - natürlich der anderen. Diese Debatte ist kulturversessen und verhältnisvergessen. Für Großbritannien beschreibt der Historiker und Journalist Owen Jones in seinem Buch "Prolls" diese Geschichte der Verachtung von Einkommensarmen. In Österreich ist die Debatte lang noch nicht so vergiftet, aber auch hierzulande zeigen sich Symptome, wie die alte Idee aus dem Klassenfeudalismus, "Proleten" das Wahlrecht zu entziehen, gefunden in "Prolokratie" von Christian Ortner.

Opfer oder Unterschichtsdeppen

"Das Schlimmste an der Armut ist, dass man arm ist und weiter nichts", hat der große deutsche Soziologe Georg Simmel formuliert. Das einzige, das die anderen an mir sehen, ist meine Armut. Der Umstand der Armut definiert mich - und sonst nichts. Ich bin der Blick der anderen. Ich bin das Objekt der Anschauung. Ich bin Armut.

Die einen verwandeln so Menschen in Objekte von Strafpolitik, in defizitäre Unterschichtsdeppen, die nichts können. Die anderen verwandeln aktive Personen in Objekte erobernder Fürsorge, in immerwährende Opfer, die alles brauchen. Niemals aber wird das sichtbar, was Menschen noch alles sind, was sie tun und was sie sein können. Wie Tanja beispielsweise: sie handelt, als Person, als Frau, als Mensch, als Mutter, als Organisatorin, als Musikerin. Das kann man sich übrigens gerade im Film "Nerven Bruch Zusammen" im Kino anschauen. Eine Reportage in einem Übergangswohnheim für Frauen in sozialen Krisen. Da werden Schwache stark. Da werden Menschen, die guten Stoff für jeden Unterschichts-Sozialporno hergegeben hätten, als das geschildert, was sie noch alles sind: findig, klug, listig, duldsam, leidend, strategisch, sorgend und verantwortungsvoll.

Der Autor ist Sozialexperte der Diakonie und Mitinitiator der Armutskonferenz

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!