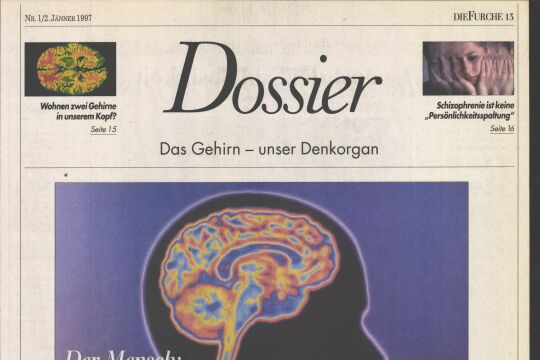

Wolfgang Walkowiak, Hirnforscher und Professor für Zoologie an der Universität zu Köln, im Interview.

Die Furche: Sie behaupten, den Ort "religiöser Erfahrungen" im Gehirn nachweisen und solche Wahrnehmungen auch provozieren zu können. Führen solche Aussagen nicht zum Missverständnis, Gott lasse sich im Gehirn verorten?

Wolfgang Walkowiak: Schlagzeilen wie "Gott im Gehirn" werden natürlich von den Medien gern aufgegriffen. Generell stehen wir aber mit der Erforschung solcher Phänomene erst am Anfang. Dass man spirituelle Erfahrungen experimentell auslösen kann, ist nur ein Hinweis, dass sie - wie alle anderen Wahrnehmungen - von unserem Hirn geleistet werden. So ähnlich ist es auch in der physikalischen Welt, wenn wir den Himmel als blau sehen, obwohl er wahrscheinlich nicht blau ist. Wie wir aber deshalb nicht gleich die Existenz eines Himmels leugnen, so tun wir das auch nicht bei spirituellen Erfahrungen. Es ist außerdem das Charakteristikum spiritueller oder meta-physischer Wahrnehmungswelten, dass sie sich den physikalischen Regeln - und damit den naturwissenschaftlichen Methoden - entziehen. Deshalb kann ein Naturwissenschafter auch nicht sagen, ob es Gott oder eine Welt jenseits der physikalischen Welt gibt. Mit den jetzigen Methoden würden wir nur sagen: Wir haben keine Hinweise dafür, dass etwas existiert.

Die Furche: Laut Ihrem Kollegen, dem Bremer Hirnforscher Gerhard Roth, gibt es auch keine Hinweise, dass so etwas wie "Ich" oder "freier Wille" existieren würde. Im Alltag empfinden wir uns aber als selbstbewusst und frei. Wie geht das zusammen?

Walkowiak: Genauso, wie unsere Sinnesorgane uns einen Zugang zur physikalischen Welt ermöglichen, gibt es einen Zugang zum eigenen Körper selbst. Als Kind muss der Mensch lernen, dass es Erregungen gibt, die von außen in Gang gesetzt, oder solche, die vom Gehirn selbst ausgelöst werden. In diesem Sinn ist das Ich ein Wahrnehmungskonstrukt unseres Gehirns, das zwangsläufig entsteht. Hinzu kommt, dass wir diesem Ich einen Willen zuschreiben, was eine Illusion sein könnte. Denn wir wissen mittlerweile, dass es nicht nur einen Willensakt gibt, sondern dass viele Hirnteile - Hirnrinde, Stirnlappen und unser Emotionalhirn, das limbische System - in unserer Erinnerung nach möglichen Entscheidungen suchen. Erst das Ergebnis dieses Auswahlprozesses führt dazu, dass die Entscheidung in unser Bewusstsein gelangt. Wir schreiben das dann unserem Ich zu.

Die Furche: Was bedeutet dann für Sie als Hirnforscher der Begriff Verantwortung?

Walkowiak: Die Verantwortung des Individuums muss sicher in einem anderen Licht gesehen werden. Wir müssen verstehen, dass das Gehirn ein System ist, das aus genetischen, epigenetischen und erfahrungsbedingten Faktoren aufgebaut ist. Und dass dieses System die Entscheidungen trifft. Da es uns in der Erste-Person-Perspektive aber als freier Wille erscheint, können wir sagen, dass der Mensch verantwortlich ist. Das ist aber insgesamt sehr schwierig: Wir wissen, dass bei der Erziehung sehr viel falsch gemacht werden kann oder dass durch Tumore Verletzungen in den relevanten Hirnarealen auftreten können. Ist dann die Verantwortlichkeit weg? Entscheidend ist, dass wir über die neuen Erkenntnisse eine Diskussion führen müssen - etwa was die Jurisprudenz betrifft.

Die Furche: Im Zuge der Untersuchung krimineller Personen haben Sie meist Abnormitäten im Gehirn festgestellt. Ist Kriminalität eine Krankheit, die man nicht ahnden, sondern therapieren muss?

Walkowiak: Zum Teil unterscheidet unsere Rechtssprechung ja schon jetzt: Wenn man eine Straftat unter dem Einfluss von Alkohol begeht, wird einem nur eine eingeschränkte Verantwortungsfähigkeit bescheinigt. Insofern muss man das auch bei solchen Anomalien tun.

Die Furche: Aber besteht nicht die Gefahr, dass Personen bei etwaigen Auffälligkeiten prophylaktisch weggesperrt werden könnten?

Walkowiak: Die Gefahr besteht immer, dass neue Erkenntnisse falsch genutzt werden. Im Augenblick wissen wir als Hirnforscher jedenfalls noch zu wenig über die Reifung des Stirnhirns, das für unser soziales und moralisches Verhalten zuständig ist. Aber da wir wissen, dass in frühen Jahren das Hirn extrem plastisch ist, würden sich Möglichkeiten eröffnen, durch Therapie solche Entwicklungen zu unterdrücken. Das heißt nicht, dass man diese Person einfach wegschließt, sondern dass man ihr eine besondere Förderung zukommen lassen müsste. Das ist ähnlich wie die Diagnose, zu 50 Prozent an Diabetes zu erkranken. Wenn man das weiß, kann man rechtzeitig Maßnahmen treffen, um den Ausbruch der Krankheit zu verhindern.

Das Gespräch führte Doris Helmberger.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!