Die Finanzkrise wird zum Katalysator der europäischen Einigung - Eine Analyse von Wilfried Stadler, der diese Woche in Wien sein neues Buch präsentiert: "Der Markt hat nicht immer recht“.

Wer in diesen Wochen das Wirtschaftsgeschehen verfolgt, nimmt eine seltsam gespaltene Informationslage wahr. Hier die Jubelmeldungen von Börsenkursen auf Vor-Krisen-Niveau, von erfreulichem Wirtschaftswachstum und Rekordwerten an Beschäftigung. Da das Wiederaufflackern jener Ängste um den Wert des Geldes, wie sie sich seit dem Höhepunkt der Finanzkrise im Herbst 2008 in unregelmäßigen Abständen immer wieder einstellen. Offensichtlich geht es der "Realwirtschaft“ gut, die Geldwirtschaft hingegen kommt nicht zur Ruhe.

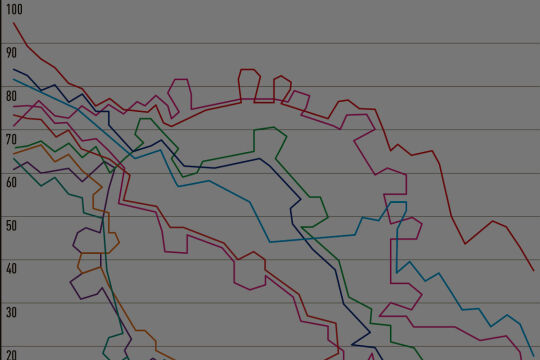

Während der Krisenjahre stieg die Staatsverschuldung der Länder der Eurozone im Durchschnitt um nicht weniger als ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes an. Dieser dramatische Anstieg löste eine Vertrauenskrise aus, mit der anfangs niemand gerechnet hatte: Plötzlich schien die Finanzierung der steigenden Defizite in den Staatshaushalten nicht mehr gesichert. Der Sonderfall Griechenland zog das Misstrauen internationaler Anleihezeichner in die Rückzahlungsfähigkeit auch anderer Staaten nach sich.

Die Zeit droht knapp zu werden

Im Mai vergangenen Jahres, knapp bevor die Banken aus Beunruhigung über mögliche Staatspleiten von den Sparern ein zweites Mal gestürmt zu werden drohten, entschieden sich Europas Politiker dafür, einen gemeinsamen Garantieschirm zu spannen. Im Herbst 2010, als Irland zum nächsten Bankrott-Kandidaten wurde, musste dieser auf seine heutige Größe von 750 Mrd. Euro ausgeweitet werden. Eine eigene Sondergesellschaft - die European Financial Stability Facility, EFSF - wurde geschaffen, um unter dem Schutz dieser Garantie internationale Anleihen aufzunehmen. Deren Erlös wird unter entsprechenden Auflagen an gefährdete Staaten immer dann weitergegeben, wenn deren eigene Anleihen auf den Kapitalmärkten nicht mehr zu vertretbaren Kosten unterzubringen sind. Während der kommenden drei Jahre sind Anleihen aller Euro-Länder gegen Zahlungsausfall gesichert. Gleichzeitig soll in diesem Zeitraum geklärt werden, wie man langfristig mit den Schuldenbergen fertig werden will.

Nun allerdings ist die Zeit schon wieder knapp geworden, droht doch von jenseits des Atlantik eine Verschuldungskrise von noch größerer Dimension als die europäische. Denn entgegen ihrer ursprünglichen Rhetorik sind die USA von den Folgen der Finanzkrise so massiv getroffen, dass sogar Notenbankchef Ben Bernanke zu Beginn dieses Monats vor einem Staatsbankrott warnte. Die von ihm geführte Fed ist seit Kurzem größter Eigentümer von US-Staatsanleihen und damit größter Gläubiger der USA - noch vor China, mit dem die USA längst in einem symbiotischen Abhängigkeitsverhältnis stehen.

Bernankes Appell an die US-Regierung, endlich einen glaubwürdigen Sanierungskurs einzuschlagen, steht im Kontrast zu der noch vor einem Jahr von US-Finanzminister Geithner gegenüber Deutschland in besserwisserischem Ton geäußerten Aufforderung zu noch höheren Staatsausgaben. Bei seinem eher kleinlauten Auftritt vor der globalen Wirtschaftselite in Davos vor zwei Wochen schien Geithner bereits klar zu sein, dass Antworten auf das von der Finanzkrise angerichtete Budget-Desaster auf Dauer weder in zusätzlicher Neuverschuldung noch in der unlimitierten Betätigung der Notenpresse zu finden sind.

Der Versuch, die Krisenfolgen im Geldregen wegzuwaschen, hat nicht funktioniert. Nun ist die Suche nach Sanierungslösungen im Gang, die den Namen verdienen. Keine davon ist schmerzlos. Der naheliegende Weg, die Banken durch strengere Regulierung an ihrer unkontrollierten Geldschöpfung zu hindern, wird bis heute nur bruchstückhaft, aber nicht grundsätzlich angegangen. Bleibt als zweiter Ansatz echte Haushaltsdisziplin, mit allen Komplikationen bezüglich der richtigen Schwerpunktsetzung - etwa Bildung versus Pensionskosten - und Fragen der sozialen Verteilung.

Aus Zwängen und Not geboren wird die Finanzkrise zusehends zum Katalysator eines Prozesses, der uns in eine neue Phase und Qualität der europäischen Einigung führt. Die erste Panik vor einer alternativlosen Entscheidung zwischen einem Scheitern des Euro-Projektes oder kampflosem Übergang in eine Transferunion für Sünderstaaten ist einem wohltuenden Pragmatismus gewichen. Dass der Sonderfall Griechenland nicht ohne partiellen Forderungsverzicht lösbar sein wird, wird mittlerweile akzeptiert, ohne daraus Untergangsszenarien für den Rest Europas abzuleiten. Der Budgetsanierungskurs Portugals wird dem Land geglaubt, ebenso hat Spanien einen Kurswechsel eingeleitet, der sich bereits in niedrigeren Risikomargen für neu begebene Anleihen niederschlägt. Auch Estland als neues Euro-Mitgliedsland demonstrierte eindrucksvoll, dass selbstverantwortete Lösungen des Schuldenproblems politisch durchsetzbar sein können. Am stabileren Wechselkurs des Euro ist ablesbar, dass er zumindest vorübergehend aus dem Gerede gekommen ist.

Gemeinsame Grundsätze

Mit ausschlaggebend dafür ist die neue Linie von Kanzlerin Angela Merkel. Mit Recht hatte sie langen, hinhaltenden Widerstand gegen eine allzu simple Scheck-Politik gegenüber den größten Schuldnerländern geleistet. Gleichzeitig ließ sie die Zeit für sich arbeiten, zeigte sich doch von Monat zu Monat deutlicher, dass auch das starre Beharren auf der Nicht-Reparatur eines Konstruktionsfehlers der Gemeinschaftswährung der falsche Weg wäre. Je stärker die asiatischen Länder werden und je größer die amerikanische Gefahr, desto deutlicher wurde, dass Europa nur mit einer gemeinsamen Währung im neuen globalen Kräfte-Parallelogramm Chancen hat. Außerdem wäre es völlig unangemessen, das europäische Projekt an der Finanzwirtschaft zerbrechen zu lassen - statt deren Spielregeln endlich fundamental zu reformieren.

Nun soll also mit Bedacht nachgeholt werden, was bei Schaffung des Euro aus guten Gründen noch fehlte: eine Koordination der staatlichen Haushaltspolitiken als Ergänzung zum geldpolitischen Zusammenschluss. Wer dabei allerdings Bedenken gegen eine "Wirtschaftsregierung“ im Sinne einer Vorwegnahme eines Bundesstaates Europa hegt, der darf beruhigt sein: Im Ergebnis wird - trotz ambitionierterer Ankündigungen - lediglich angepeilt, sich auf verbindliche Grundsätze zu einigen, nach denen in Hinkunft die Steuer- und Sozialsysteme der Mitgliedsstaaten gestaltet werden.

Eine Diskussion darüber war längst überfällig, wie das Beispiel der bis heute in den Euro-Ländern höchst unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen für die Berechnung der Körperschaftssteuer zeigt. Wichtiger aber als die Vereinheitlichung ist die gegenseitige Offenlegung der eingeschlagenen Strategien, um den jeweiligen Staatshaushalt auch wirklich langfristig in Ordnung zu halten. Die Verantwortung dafür darf den einzelnen Staaten nicht durch eine generelle Rettungsklausel genommen werden.

Die Entscheidung von Bundesbankpräsident Axel Weber, nicht als EZB-Präsident zu kandidieren, ist vor diesem Hintergrund zu respektieren. Um einen mittlerweile wohl auch von ihm selbst für durchaus zweckmäßig erachteten Kurs in Richtung eines neuen Euro-Überbaus einzuschlagen, fehlt ihm die Leidenschaft. Vernunft allein aber genügt nicht, um dieses Amt auszufüllen.

Eine zweite Krise ist nicht leistbar

Denn gerade die nächste Etappe braucht einen EZB-Präsidenten mit viel Schwung. Schon bis zum Frühsommer soll klar sein, wie aus der Garantie-Fazilität ab 2013 ein dauerhafter Stabilitätsmechanismus und schließlich ein Europäischer Währungsfonds wird. Dieser verhandelt dann mit stark verschuldeten Mitgliedsländern jene disziplinierenden Auflagen, die derzeit noch der "Wirtschaftsregierung“ zugeschrieben werden. Gemeinsame Europa-Anleihen (Euro-Bonds) könnten aber schon früher Realität sein.

Die Zahl jener, die eine Strategie kompromissloser Bindung an die Spielregeln aus der Euro-Gründerzeit auch dann bevorzugen, wenn sie im Ernstfall zu einem von Protektionismus begleiteten Scheitern der europäischen Einigung führt, wird jedenfalls geringer. Denn realwirtschaftliche "Friedenszeiten“ gibt es nur dann, wenn es gleichzeitig gelingt, die budgetpolitischen Probleme so zu lösen, dass während der Reparaturarbeiten keine Zündfunken geschlagen werden, aus denen eine nächste Finanzkrise entsteht. Schon weil wir uns deren Kosten keinesfalls mehr leisten könnten, müssen wir hoffen, dass in diesen Wochen aus der Not vernünftige Lösungen geboren werden, die Europa dauerhaft voranbringen.

Der Markt hat nicht immer recht

Über die wirklichen Ursachen der Finanzmarktkrise und wie wir die nächste vermeiden können.

Von Wilfried Stadler, Linde 2011

250 S., Geb., e 25.60

Der Autor

Dr. Wilfried Stadler, FURCHE-Herausgeber, ist Bank- und Unternehmensberater, Aufsichtsrat, Honorarprofessor für Wirtschaftspolitik an der WU Wien.