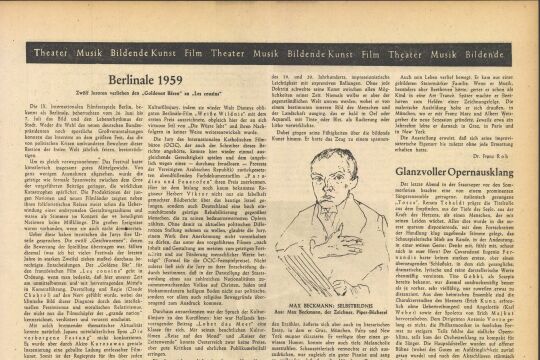

Uber die Anhäufung der Filmfestspiele, ihren Sinn und ihre Abwertung durch ihre Häufigkeit wurde schon oft genug geschrieben — an dieser Stelle schon mehrere Male; es erübrigt sich daher die Wiederholung einer gleichgearteten Feststellung. Doch sei schon vorweggenommen, daß dieser (und besonders gegen die Berliner Filmfestspiele, kurz „Berlinale” genannt) erhobene Vorwurf ausnahmsweise einmal — der Kritiker stellt dies mit einem hörbaren Seufzer der Erleichterung und Befriedigung fest, denn es ist, entgegen vielfacher Meinung, die den Kritiker immer als „Geist, der stets verneint” hinzustellen geneigt ist, auch für den schärfsten kritischen Geist dennoch stets eine Freude, etwas Positives berichten zu dürfen (was leider in Sachen Film nur selten möglich ist) — bei der Beurteilung der heurigen Berliner Filmfestspiele wegfallen darf. Die „Berlinale”, seit einigen Jahren in den Rang eines A-Festivals erhoben, hat nun zu einem eigenen Gesicht gefunden, und zu einem überdies höchst erfreulichen, das Berlin als Austragungsort eines Wettkampfes der Filmnationen rechtfertigt.

Berlin ist der politische Brennpunkt zwischen West und Ost, eine Insel der freien Welt, die durch ihre tragische Lage menschliche Anteilnahme und wachsame Aufmerksamkeit verdient — nicht nur für den Deutschen, sondern für alle Menschen, denen die Freiheit mehr ist als nur ein Schlagwort, um das man sich nur kümmert, wenn die eigene in Gefahr ist. Aus diesem Geist wurden vor 14 Jahren die Berliner Filmfestspiele begründet, als Dokumentation eines unbeugsamen Willens und Stolzes, die dem Berliner zur höchsten Ehre und Anerkennung gereichen. Waren die Filmfestspiele in den ersten Jahren aus dem Geist geboren, auf die unglückliche Situation der Stadt aufmerksam zu machen und vorwiegend Filme zu zeigen, die dem politischen Charakter des Festspielortes gerecht wurden, so hat sich mit der Zuerkennung eines offiziellen Festspielgrades des ersten Ranges diese Problematik etwas verändert. Heute sind die Berliner Festspiele nicht mehr allein von einer politischen Absicht getragen, sondern auch zu einer wirklichen Schau des künstlerischen Films geworden — wobei der Grundgedanke, möglichst viele Filmnationen (auch die kleinsten und unbekanntesten, wo der Filmbesucher kaum annehmen würde, daß dort überhaupt Filme hergestellt werden, und auch zum erstenmal von solchen Kenntnis erhält) zu Wort kommen zu lassen, beibehalten wurde und sich als höchst fruchtbar erwiesen hat. Länder, die sonst auf keinem Festival zu finden sind, sind hier vertreten, Finnland, Argentinien, Brasilien, Holland — und manchmal gibt es dabei Überraschungen, wie es der Fäll Türkei beweist, die heuer (darüber sei später noch ausführlicher berichtet) sogar den „Goldenen Bären”, den Hauptpreis, den großen Filmnationen wegschnappen konnte.

F ilmische Vollkommenheit und Anspruch auf Wertung als Filmklassiker erhob Bert Haanstras’ Dokumentarbericht über die Menschen in Holland, „12 Millionen” (Alleman), eine ebenso kritische wie .satirisch-liebenswürdige (und dabei dennoch von herzlichstem Verständnis für Schwächen und Nationaleigenschaften erfüllte) Betrachtung des Niederländers mit all seinen Eigenheiten, seiner Pedanterie ebenso wie seinem Individualismus und seiner bewundernswerten Energie und Zähigkeit. Die Kunst der Montage erhebt sich hier zu einer Vollkommenheit, die auf dem Gebiet des Dokumentarfilms wohl einzig dasteht; gepaart mit größtem gestalterischem Können und einer Fülle von Ideen, sind hier Szenen zu einer Einheit verschmolzen, die in Aussage wie filmischer Form vorbildlich zu bezeichnen sind — hier ein Beispiel für viele: Eine Hitlerbüste, auf dem Amsterdamer Flohmarkt zum Verkauf angeboten, leitet über zu einem kurzen Rückblick in die Vergangenheit, der mehr über die Zeit der deutschen Besetzung mit ihren furchtbaren Greueln und den danach folgenden Wiederaufbau und die Haltung des Holländers aussagt, als eine Reihe von Spielfilmen es imstande wäre. Beifall auf Beifall unterbrach das Wort des Kommentators (übrigens Haanstras selber) bei der Vorführung — und gleich drei Preise, den JtGoldenen Bären” als bester abendfüllender Dokumentarfilm, den Jugend preis , für dieselbe Kategorie und den Preis der Jury der UNICRIT (der Internationalen Vereinigung der Filmkritiker, die in der bisher kürzesten Jurysitzung, innerhalb von fünf Minuten, einstimmig zu dieser Einigung kamen) bezeugten diese ausnahmsweise Übereinstimmung zwischen Publikumsgeschmack und fachmännischer Sachkenntnis. Zwischen diesen „12 Millionen” und dem „Win- terolympiade-Film” liegen Welten — gerade jene, die den Unterschied zwischen echter filmischer Kunst und Dilettantismus ausmachen und die ihre Ursachen keineswegs in der finanziellen Grundlage besitzen, sondern im Talent des Schöpfers…

Da in den meisten Tageszeitungen schon früher und ausführlicher über die einzelnen Filmbeiträge der Berlinale zu lesen war, ist wohl eine exakte und ausführliche Würdigung aller gezeigten Filme hier nicht vonnöten; um so leichter ist es dann, auf einzelne, spezielle Werke einzugehen, die vielleicht im Lärm der großen Schau nicht jene Beachtung gefunden haben, die sie verdient hätten — unter ihnen jener (zweite) amerikanische Beitrag, der am letzten Tag (schon eine ungünstige Placierung) ein ermüdetes und nicht mehr ganz aufnahmefähiges Publikum fand, eine „Faust”-Ver- filmung in modernem Gewand, von einem jungen und sehr mutigen amerikanischen Produzenten, Calvin Floyd, mit unvorstellbar geringen Mitteln gedreht. Dieser Film — der eigentlich eine ausführliche kritische Auseinandersetzung verdienen würde (wozu hier auch nur ein Bruchteil des Platzes fehlt) — ist eine hochinteressante, intellektuelle Bearbeitung des Goetheschen Themas, stellenweise mißverstanden und mit amerikanisch-unbekümmerter Freizügigkeit auch oft umgedeutet und gekürzt, doch mit höchst originellen Einfällen und optischer Faszination erfüllt. Ein Experimentalfilm, der überall eher am Platz gewesen wäre als bei einem deutschen Festival: denn hier gilt Goethe als unantastbar und seine Bearbeitung als ein Sakrileg. Ich selbst glaube aber, daß die vielen Buh-Rufer am Ende des Films ihren „Faust”, den sie hier nicht erkannten, wohl nur achtungshalber selbst zu kennen vorgeben — und den Zweiten Teil der Tragödie vermutlich überhaupt nicht. Sonst wäre ihnen die Schönheit manches Filmeinfalles zum Bewußtsein gekommen…

Ä hnlich erging es auch Brasiliens „Os Fuzis” (Die Gewehre); wohl mit einem Sonderpreis für Regie (ein „Silberner Bär”) ausgezeichnet, erkannten doch die meisten Fachleute seine wahre Größe und Bedeutung nicht; die Geschichte eines unglücklichen Zwischenfalles (hervorgerufen durch den Zufallstreffer eines sich langweilenden Soldaten) im Rahmen einer halbdokumentarischen Schilderung von den Leiden der von Dürre und Hungersnot heimgesuchten Bewohner eines nordbrasilianischen Landstriches wird hier poetisch und optisch-dramaturgisch raffiniert ineinander verzahnt zu einer so gewaltigen Ballade gestaltet, daß dem Zuschauer der Atem stockt. Die kaltweißen Bilder, grell blendend von einer erbarmungslos brennenden Sonnenhelligkeit erfüllt, die sich gleich den Dornen der vertrockneten Bäume in die Augen bohrt, wechseln über zu Sequenzen voll rasender Leidenschaft, erfüllt von einem Furioso hektisch-brutaler Gier, innerlich glühend, doch äußerlich gebändigt durch traditionelle Unterwürfigkeit gegenüber der Macht. Und dazwischen eine quälend breit ausgemalte Lie- besszene, der jede Zukunft aussichtslos genommen ist — ein Herumtasten und Nichtzueinanderfindenkönnen, in höchste filmische Form gegossen. Ein schwer verständliches und nicht leicht deutbares Werk, doch ein Vergnügen für jeden echten Filmkenner, eine klassische Einheit in Absicht, Aussage und Gestaltung, ein Film, der einen jungen Regisseur von Weltklasse vorstellt: Ruy Guerra — man wird sich diesen Namen merken müssen …

Daneben wohl die größte Enttäuschung von Berlin: Somenset Maughams „Of Human Bondage” (Der Menschen Hörigkeit), ein typischer Hollywood-Film, der unter britischer Flagge segelte und diese sehr beschmutzte. Nichts gegen Cronin — doch an seine rührselig-sentimentalen, von oberflächlichster Schwarzweißzeichnung und penetrantestem Edelmut strotzenden Rührerzählungen erinnert diese im übelsten Stil der amerikanischen dreißiger Jahre adaptierte Romanverfilmung, der schluchzend-pathetische Musikuntermalung den nötigen Überguß gibt. Rein kommerziell betrachtet stellt dieser Film — dieser Unfilm, besser gesagt — wohl das größte Geschäft der Berlinale-Filme dar. Doch gerade deswegen hatte er auf den Festspielen nichts verloren… Doch wehre ich mich gegen eine im Zusammenhang mit diesem Werk von einem sonst sehr geschätzten Kollegen gemachte Äußerung, daß man hier erkennen könne, wie schlecht die Filme der dreißiger Jahre (aus Hollywood im besonderen) waren — es gab unter ihnen auch damals so wie heute schlechte und gute; doch immerhin waren sie dem Stil, Geschmack und der Auffassung ihrer Zeit entsprechend und daher nicht so verlogen wie diese peinliche Kopie.

Unverständlich bleibt die Verleihung des Hauptpreises an das türkische Blut-und-Boden-Drama „Trockener Sommer”, zwar überraschend, daß die Türkei nicht nur überhaupt Filme dreht, sondern sogar akzeptable (weil von einer naiv-ursprünglichen Kraft erfüllte), so reicht dieser Beitrag dennoch für einę solche Würdigung nięįht aus. Seine gewiss dynamische Kraft — die sich nicht allein in der barbarischen Schladitung eines Huhns, Tötung eines Hunäes fwjai den etwas mißverstandenen Vergleich mit Bunuel veranlaßt ) manifestierte, sondern vor allem in der leidenschaftlich erzählten Geschichte eines harten Bauern, der seinen Nachbarn das so notwendige Wasser verwehrt — ließ erstaunen und aufhorchen, doch alle Sympathie, die dem braven Film- chen entgegenschlug, wurde mit der Preisverteilung zunichte gemacht… Ungebührlich verteilte Ehren verstimmen; und das Bonmot, daß die Preisrichter den Film vermutlich gar nicht gesehen haben dürften, erscheint nur allzu wahr…

Die Darstellerpreise fielen wie erwartet aus; es gab keine ernsthaften Konkurrenten für (die in ihrem Lande hochberühmte) Sachiko Hidari, die in gleich zwei japanischen Filmen bemerkenswerte schauspielerische Qualitäten bewies — soweit dies für einen Europäer erkennbar ist; Rod Steiger, der in dem etwas überschätzten, weil etwas zu stark überakzentuierten und raffiniert konstruierten, noch dazu weltanschaulich sehr aktuellen Auswandererdrama „The Pawnbroker” (Der Pfandleiher) eine blendende, aber kalte Probe effektvoller (leicht outrierter und durch hervorragende Maskenkunst unterstützter) Charakterisierung bot. Jeder Darsteller dieser Rolle — vorausgesetzt sei die Führung durch einen guten Regisseur — wäre preiswürdig geworden …

Das „Salz” der Filmfestspiele ist jeweils die Retrospektive, die pflichtschuldige Ehrung vergangener (und dennoch unvergänglich bleibender) Filmgröße, die in Berlin seine ebenso lobenswerte wie interessante Note durch die Bevorzugung deutscher Filme, deutscher Regisseure und Darsteller erhält. War es im Vorjahr die Ehrung der Bergner, E. A. Duponts und Karl Grünes, die den kostbaren Rahmen der Festspiele bildete, so war die heurige Rückschau in die große Vergangenheit des deutschen Films Pola Negri und Paul Leni Vorbehalten. Hier zeigte sich das erstaunliche Phänomen der Vergänglichkeit des Startums: denn während die Filme mit der Negri (die für ihre Verdienste um den deutschen Film anläßlich der Berlinale auch mit einem „Silberband” ausgezeichnet wurde, das sie krankheitshalber aber nicht persönlich in Empfang nehmen konnte) nur noch historisch interessant — sozusagen „studienhalber” — erscheinen, künstlerisch aber kaum etwas bieten können, bleiben die Werke Paul Lenis, eines Expressionisten der frühen zwanziger Jahre, auch heute noch Kostbarkeiten, die zwar auch nur historische Raritäten darstellen, dennoch dank des Talentes seines Schöpfers eigene Kunstwerke sind, die zur Weiterentwicklung des Films beigetragen haben. An ihnen Filmgeschichte zu studieren ist eine Freude und köstliches Vergnügen (weil man hier Ursprünge entdecken und erkennen kann) — ein Vergnügen, das leider nur von sehr wenigen Kritikern und Journalisten wahrgenommen wurde. Doch wer hat dies schon nötig? Oberflächlichkeit und Quellenstudium vertragen sich nicht…

Der alte und schon oft mißbrauchte Slogan „Berlin ist eine Reise wert” hat heuer wie noch in keinem Jahr — zumindest in bezug auf die Filmfestspiele — seine vollste Berechtigung erlangt. Die Berlinale hat ihre Form gefunden; sie möge sie weiter behalten und noch vertiefen. Die oft und mit Recht gelästerte Filmmesse führt zu einer Stagnation; Festspiele mit eigenständigen Zielen und einem bestimmten Wollen haben einen Sinn. Dies hat die Berlinale in ihrem XIV. Jahr eindeutig dokumentiert…