Die letzten Quebradeiras

Eigentlich schützt das Gesetz die Lebensweise von Brasiliens Kokosbäuerinnen im Amazonas. Doch seit Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt wurde, ist das nicht mehr sicher: Ihre Heimat soll Weideland werden.

Eigentlich schützt das Gesetz die Lebensweise von Brasiliens Kokosbäuerinnen im Amazonas. Doch seit Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt wurde, ist das nicht mehr sicher: Ihre Heimat soll Weideland werden.

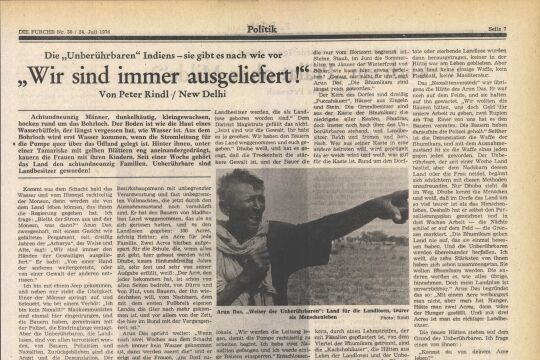

Dona Ivonete, eine schmale Frau von 64 Jahren und kaum eineinhalb Metern Größe, stapft über eine sumpfige Weidefläche. Vor uns liegen Schwemmwiesen mit einzelnen Palmen voll Kokosfrüchten. Dona Ivonete drückt sich durch die Streben eines Zauns, blickt sich um. Am Fuß einer Palme liegen faustgroße Babaçu-Nüsse, kompakter als jene, die wir in Mitteleuropa kennen. Ivonete packt sie in einen Reissack, stemmt ihn auf den Kopf und läuft weiter, immer am Zaun entlang. Auf einer Weide steht ein Metallfass, aus dem Rauch aufsteigt – ein Kohlenmeiler, daneben verdorrte Palmen mit schwarz verfärbten Stämmen. „Die wurden vergiftet“, sagt Ivonete, „die bohren Löcher in den Stamm und spritzen ein Herbizid rein.“ Im Gras sind noch frische Abdrücke sichtbar. „Keiner lässt Feuer unbeaufsichtigt“, sagt Dona Ivonete. Was sie meint ist: Hier musste jemand fliehen.

Kokosökonomie

Dona Ivonete ist eine Anführerin der „Quebradeiras do Coco Babaçu“, Frauengemeinschaften im brasilianischen Amazonasgebiet, die von der Babaçu-Palme leben. Die Nüsse dienen zur Ernährung, aus ihrem Fruchtfleisch wird Kokosmilch gepresst. Das Fett der Nüsse wird auch für Seifen verwendet. Die Holzkohle aus ihren Nussschalen ist ein Brennstoff, aus den Stämmen der Bäume werden Häuser gebaut. Die Frauen verkaufen das Öl. Auch nach Europa, wo man es in Cremes, Shampoos und Badezusätzen bei DM, Rossmann oder The Body Shop findet. Der Kilopreis hat sich in den vergangenen Jahren von zwei Cent auf heute 2,5 Reais – 80 Eurocent – mehr als verhundertfacht. Und Leute wie Dona Ivonete sorgen dafür, dass ein guter Teil des Geldes bei den Frauen bleibt.

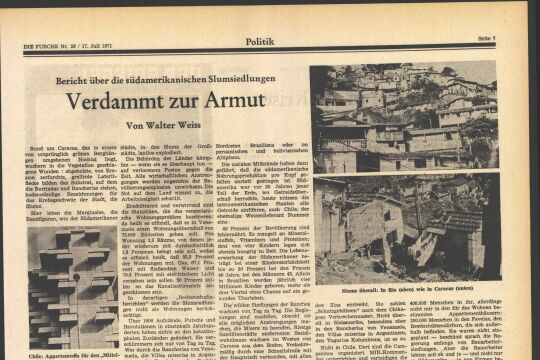

Die Lebensweise der Quebradeiras, der „Knackerinnen“, ist in Brasilien geschützt. Allein 116 Nationalparks gibt es in Amazonien. Doch das Land, wo die Babaçu-Palme wächst, am Übergang zwischen Regenwald und Savanne, ist auch perfektes Weideland. Seit Jahrzehnten steht hier nachhaltige Landnutzung gegen Abholzung für Rinderzucht. Landlose gegen Landwirte. Ein Konflikt, der nun entschieden werden könnte: zugunsten der Agrarlobby.

An dem Abend im Oktober 2018, als der rechtsextreme Jair Bolsonaro zum neuen Präsidenten Brasiliens gewählt wurde, marschierten Hunderte Bauern mit Kettensägen durch das Reservat. Bolsonaro hat versprochen, Schutzflächen zu „prüfen“, nannte sie „unproduktives Land“. Er will ihren Status aufheben, wo sie, in seinen Augen, den Fortschritt behindern. Dona Ivonetes Heimat wurde per Dekret eingerichtet und ist ebenso auflösbar, mit nur einer Unterschrift – der des Präsidenten. Ivonetes Reservat liegt im Norden des brasilianischen Bundesstaates Tocantins, einer der ärmsten Regionen des Landes. Allein die Rinderzucht floriert. Zwischen Tausenden Rindern stehen einzelne Babaçu-Palmen, bis zu dreißig Meter hoch, mit Fruchtständen von bis zu 600 Nüssen. Die Palme ist das Wahrzeichen der Region, vom Gesetz geschützt. Wer eine fällt, muss 10.000 Reais – 2200 Euro – Bußgeld zahlen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!