Indien: Demokratie im Druckkochtopf

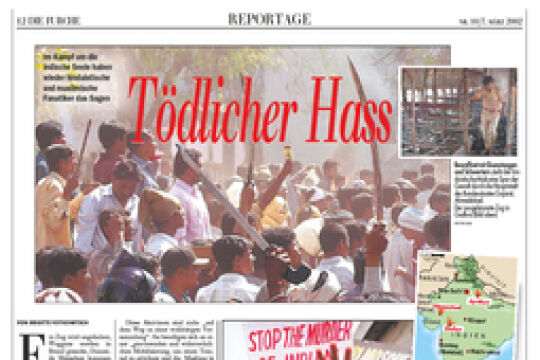

Indien blickt auf ein "nation building" der Superlative zurück. Doch seit Premier Narendra Modi von der hindu-nationalistischen Indischen Volkspartei an der Macht ist, haben die autokratischen Tendenzen zugenommen.

Indien blickt auf ein "nation building" der Superlative zurück. Doch seit Premier Narendra Modi von der hindu-nationalistischen Indischen Volkspartei an der Macht ist, haben die autokratischen Tendenzen zugenommen.

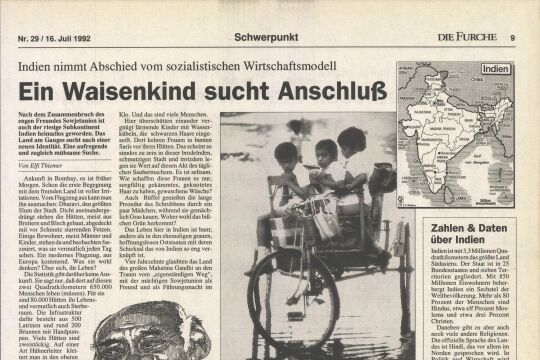

Im Frühjahr 2019 fand in Indien die bis dahin größte demokratische Wahl der Menschheitsgeschichte statt. 875 Millionen Wahlberechtigte konnten zwischen 8251 Kandidatinnen und Kandidaten aus 464 Parteien wählen. Aus Sicherheitsgründen gab es sieben Wahlphasen in einem Zeitraum von sechs Wochen. Da Indien seit 2004 nur noch elektronische Wahlmaschinen einsetzt, waren die Wahlergebnisse in kurzer Zeit ausgezählt. Das einfache Mehrheitswahlrecht in den insgesamt 543 Wahlkreisen sichert zumeist klare Mehrheitsverhältnisse.

Angesichts der Größe des Landes, seiner gesellschaftlichen Vielfalt, der Ungleichheit zwischen den Kastengruppen und der weitverbreiteten Armut war der Aufbau der indischen Demokratie nach der Unabhängigkeit 1947 das vermutlich anspruchsvollste Projekt des nation building in der Geschichte des 20. Jahrhunderts: Nach der Unabhängigkeit lebten circa 80 Prozent der 340 Millionen Menschen in Armut; die Alphabetisierungsrate lag nur bei zwölf Prozent.

Modis klares Mandat

In Indien gibt es sechs Weltreligionen, von denen vier im Land entstanden sind. Die circa 80 Prozent Hindus teilen sich auf schätzungsweise 3000 bis 4000 Kasten auf. Die Muslime haben einen Bevölkerungsanteil von circa 14 Prozent. Indien ist damit mit knapp 200 Millionen Muslimen auch eines der größten muslimischen Länder. Teile der Stammesbevölkerung folgen eigenen religiösen Traditionen und stehen außerhalb des Kastensystems. Es gibt mehrere hundert Sprachen, von denen 22 einen Rang in der Verfassung haben. Selbst die größte Sprache, Hindi, wird nicht von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen.

Die im Jänner 1950 in Kraft getretene Verfassung schuf die Grundlage für die erste Wahl im Winter 1951/52. Die zahllosen Verteilungskonflikte zwischen den Kasten-, Religions-, Sprach- und Stammesgruppen konnten im demokratischen Rahmen beigelegt werden. Mit der Reorganisation der Bundesstaaten seit Mitte der 1950er Jahre erhielten dominante Sprachgruppen eigene politische Einheiten. Separatistische Aufstandsbewegungen, vor allem im Nordosten, konnten durch die Schaffung neuer Bundesstaaten teilweise befriedet werden.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!