Krieg & Frieden

DISKURS

Ukraine-Flüchtlinge über Polen: „Das ist das beste Land für mich“

Fast vier Millionen Ukrainer befinden sich in Polen. Große Flüchtlingslager gibt es kaum. Stattdessen Integration – auf allen Ebenen. Reportage aus Krakau.

Fast vier Millionen Ukrainer befinden sich in Polen. Große Flüchtlingslager gibt es kaum. Stattdessen Integration – auf allen Ebenen. Reportage aus Krakau.

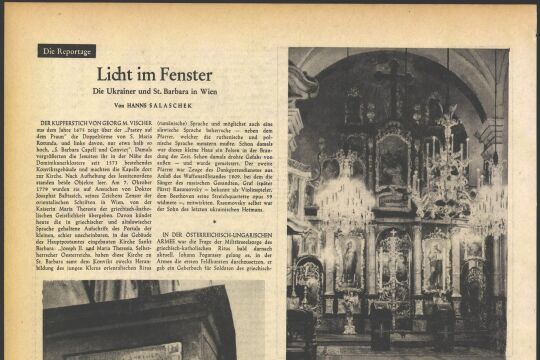

Vor sieben Jahren kam er das erste Mal nach Krakau. Damals habe es in der Stadt kaum Treffpunkte für Ukrainer gegeben, erzählt Mykola Haniushkin. „Das ist heute ganz anders.“ Das beste Beispiel dafür gibt er selbst: Der 28-jährige Haniushkin betreibt in der Krakauer Altstadt ein ukrainisches Kulturcafé, das NIC. Im Innenhof sitzen gerade ukrainische Kinder mit ihren Müttern und lauschen ukrainischen Märchen. Drinnen ist ukrainische Literatur ausgestellt, an der Theke bestellen Gäste Kaffee oder Bier – natürlich auf Ukrainisch. Russisch ist hier verpönt, „verboten“, sagt Haniushkin, der zweisprachig aufgewachsen ist. Er selbst spreche nur noch Ukrainisch. Auch andere Ukrainer im Café sagen, dass sie kein Russisch mehr sprechen würden, selbst diejenigen, die eigentlich besser Russisch als Ukrainisch sprechen. „Wenn ich in Krakau Russisch auf der Straße höre, zucke ich zusammen, werde ich wütend“, sagt Haniushkin. „Ich frage mich dann, ob diese Leute bei uns in der Ukraine gemordet haben oder ob sie Putin unterstützen.“

Die Erzählung von den Brudervölkern der Ukrainer und der Russen, sie bekam bereits nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 durch Russland Risse. Jetzt, nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die gesamte Ukraine, scheint sie endgültig der Vergangenheit anzugehören. An ihre Stelle rückt ein ukrainisches Nationalbewusstsein, aber auch eine neue polnisch-ukrainische Freundschaft, ja beinahe so etwas wie eine Einheit. Sie spürt besonders gut, wer die Metropole Krakau besucht. Der Süden Polens hat traditionell eine spezielle Verbindung zur Ukraine: Da ist das gemeinsame polnisch-ukrainische Erbe der Kulturlandschaft Galizien oder die Umsiedlung von Polen aus der heutigen Westukraine nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch immer gibt es eine gut ausgebaute Bahnverbindung von Wrocław bis nach Lwiw.

Viele Ukrainer flohen nach Ausbruch des Krieges entlang dieser Achse. In Krakau hängen heute überall aus den Fenstern polnische und ukrainische Fahnen, neben dem Polnischen ist Ukrainisch beinahe selbstverständlich auf der Straße zu hören; allenthalben gibt es Solidaritätsveranstaltungen. Sicher, wenn auch nicht in dem Ausmaß, so hängen ukrainische Fahnen doch auch in Berlin oder Brüssel an Häuserwänden. Das Besondere allerdings ist, dass die Polen die Ukrainer nicht wie Flüchtlinge behandeln, sie also nicht in Aufnahmezentren stecken. Hunderttausende von Polen begegnen den Ukrainern stattdessen wie entfernten Cousins, die endlich nach Hause gekommen sind.

Ein Beispiel dafür ist, dass es in Polen gerade in den ersten Kriegswochen vor allem Privatpersonen waren, die Ukrainer in ihren Wohnungen aufgenommen haben. Ein anderes ist, dass die Ukrainer weitgehend die gleichen Rechte genießen wie Polen selbst: Sie können arbeiten, erhalten eine sogenannte Pesel-Nummer, eine Art digitalen Ausweis, mit dem sie gleichzeitig Zugang zum polnischen Steuer- und Gesundheitssystem bekommen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!