In Sandalen oder barfuß waten die Arbeiter durch den mit Splittern durchsetzten öligen Schlamm, oft geht er ihnen bis zu den Knien.

Seit 1998 dürfen Schiffe aus Industriestaaten nicht mehr an Entwicklungsländer verkauft werden, doch sie landen immer noch an asiatischen Küsten.

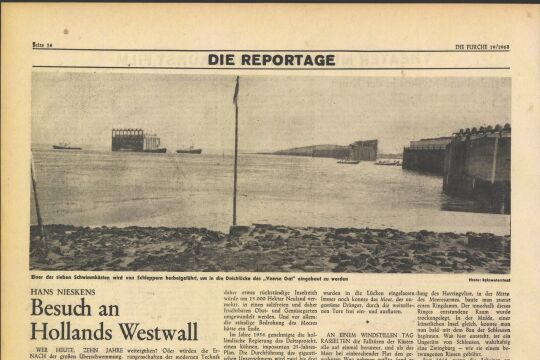

Die Warnung ist eindeutig: "Journalisten und Fotografen sind hier nicht mehr erwünscht", sagt Mostafa Chowdhury, ein 33-jähriger Mann aus der Millionenmetropole Chittagong im Süden Bangladeschs. Verlässt man das vom Smog Tausender Fahrzeuge vernebelte Zentrum der Stadt Richtung Norden, kommt man entlang einer parallel zur Küste des Golfs von Bengalen verlaufenden Straße, an der dicht gedrängte Handelsbetriebe ansässig sind, zu den berühmt-berüchtigten Schiffsabwrackwerften des asiatischen Landes.

Bangladeschs Abwrackindustrie hat in den vergangenen Jahren immer wieder Negativschlagzeilen gemacht. Es sind vor allem die Arbeitsbedingungen und die Umweltzerstörung, auf die internationale Umwelt-und Menschenrechtsorganisationen aufmerksam machen. "Viele Journalisten kamen hierher, um über die traurige Realität der Arbeiter zu berichten", erzählt Mostafa und zeigt mit ausgestreckter Hand in Richtung der hinter streng bewachten Stahltüren und Stacheldraht liegenden Werften. Mostafa spricht perfekt Englisch und arbeitet als Touristenführer. Normalerweise führt er Reisende von Chittagong aus in den Süden nach Cox's Bazar, wo der längste durchgehende Sandstrand der Welt wartet, oder in die berühmten Sundarbans, das Zuhause des bengalischen Tigers. Die Abwrackwerften stehen eigentlich nicht auf seiner Route, zu unsicher ist die Situation vor Ort für Interessierte.

"Es ist schon eine ganz besondere Kunst, diese riesigen Schiffe an das flache Ufer der Sandstrände zu manövrieren", erzählt der junge Bengale mit aufgeregter Stimme. In der Fachsprache heißt der Vorgang Beaching und ist Teil eines globalen Geschäfts. Irgendwann treten Frachter ihre finale Reise an. Zuvor bestimmen Internationale Broker in London oder Dubai den Preis für Stahl, die Reeder verkaufen ihre ausrangierten Schiffe dann nach Preis pro Tonne Schiffsschrott an internationale Abwrackfirmen.

Dubiose Zwischenhändler

Seitdem das Basler Giftmüllabkommen 1998 beschlossen wurde, dürfen Schiffe aus Industriestaaten nicht mehr an Entwicklungsländer weiterverkauft werden, doch landen diese über dubiose Zwischenhändler immer noch an asiatischen Küsten. Auch in Bangladesch selbst hat man die Gefahr für Mensch und Umwelt zunächst erkannt und 2010 hatte sogar der Oberste Gerichtshof beschlossen, dass keine Schiffe mehr einreisen dürfen, die nicht streng definierten Umweltstandards entsprechen. Doch schon bald musste sich Sheikh Hasina Wajed, Premierministerin des Landes, dem Druck der Abwracklobby fügen und das Gesetz entsprechend entschärfen. Einer Studie der Weltbank zufolge sollen bis zu 200.000 Arbeitsplätze in Bangladesch direkt mit der Abwrackindustrie verbunden sein.

Nachdem ein ausrangiertes Schiff erfolgreich ans Ufer manövriert wurde, beginnen Hunderte Arbeiter den Stahlkörper auseinanderzunehmen, bis von den einstigen Giganten der Meere nichts mehr übrig bleibt. "Das Abwracken von Schiffen ist für unser Land zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige geworden", erklärt Rafik. "Die Menschen sind oft bitterarm und benötigen diese Jobs. Irgendwo müssen die Schiffe ja auseinandergenommen werden", fügt er hinzu.

Nummer 1 im Abwracken

Als das Abwracken in Industrienationen wie den USA, Deutschland, Kanada oder Italien aufgrund des zunehmenden Arbeits- und Umweltschutzes in den 1980er-Jahren unrentabel wurde, trat die Abwrackindustrie in den Entwicklungsländern Asiens einen fulminanten Siegeszug an. 2008 war Bangladesch mit 26 Abwrackwerften die Nummer eins weltweit. Heute beschäftigen sich mindestens 70 Unternehmen vor Ort mit dem komplexen Prozess des Abwrackens. Es scheint beinahe paradox, aber mit dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, die sinkende Frachtraten mit sich brachte, hat sich die Auftragslage in den Werften vervielfacht. Immer mehr Schiffe der überalterten Welthandelsflotte traten ihre finale Reise an die Strände Asiens an.

Vor Ort sind die Werftarbeiter ständig in Bewegung. Beinahe hypnotisch klingen die "Hau-Ruck"-Schreie von mehr als einem Dutzend junger Männer, die eine tonnenschwere Stahlplatte auf ihren Schultern tragen. Nur mit Sandalen ausgestattet oder gar barfuß stampfen sie durch den mit Splittern übersäten öligen Schlamm. Immer wieder versinken die Beine der Männer bis zu den Knien. Zwischen den demontierten Aufbauten eines Frachters und dem übrig gebliebenen Teil eines riesigen grünen Bugs befördern sogenannte Seilträger ein schier endlos erscheinendes Stahlseil über den Strand, um dieses an zuvor auseinandergeschweißten Bereichen des Schiffskolosses festzumachen. Seilträger sind ständig in der Gefahrenzone und müssen damit rechnen, von hinabstürzenden Eisenteilen getroffen zu werden.

Plötzlich wird eine Seilwinde aktiviert und trennt unter lautem Getöse ein weiteres Element vom Wrack. Die Schweißer eilen zu dem neuen Stahlstück und beginnen, es zu zerlegen. Ohne adäquate Arbeitsausrüstung schützen sie sich behelfsmäßig mit Sonnenbrillen und Kopftüchern gegen Rauch und Funken.

Immer wieder Unfälle

In den stählernen Wracks kommt es immer wieder zu Unfällen, auch Todesfälle sind nicht selten. Zwischen 1990 und 2010 sind über 1000 Menschen bei Arbeitsunfällen gestorben, die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Die Gefahr von Explosionen, ausgelöst durch Entzündung von Gasen bei Schweißarbeiten, ist ebenso real wie die, von herabfallenden Stahlteilen erschlagen zu werden. Dazu kommen die Spätfolgen der Schwerstarbeit. Beim Schweißen werden Lacke verbrannt und Schwermetalle freigesetzt. Diese gelangen in die Atemluft, was dazu führt, dass bereits junge, kräftige Männer auffällig stark husten. Asbestfasern schlummern jahrzehntelang im Körper, aggressiver und meist unheilbarer Krebs ist die Folge. Auf dem gesamten Gelände liegt ein ätzender Geruch in der Luft. Überall werden Kabel verbrannt, deren Rauch Dioxin enthält.

Der Erfolg des Unternehmens, und somit die Bezahlung der Arbeiter, hängt vor allem davon ab, wie schnell das Schiff zerlegt und der Stahl weiterverkauft werden kann. Auf die Bedürfnisse der Menschen wird kaum Rücksicht genommen.

Auch die Gefahr für die Umwelt wird auf der Werft sichtbar. Am Bug des Frachters stehen Ölfässer direkt im Schlamm. Deren Inhalt wird mit der nächsten Flut zusammen mit Dichtungsmassen, Schwermetallen und Lacken unweigerlich ins Meer gelangen. Ein paar Hundert Meter vom Strand entfernt liegen Fischerboote. Ihren Tagesfang, verseucht mit Cadmium, Blei und Arsen, werden sie abends am Markt anbieten.

Mostafa drängt darauf, die Fragen zu beenden und keine Fotos mehr zu machen. Die Eigentümer der Werft haben unerwarteten Besuch nicht gerne.

Als Tagelöhner können die Männer selbst entscheiden, wie lange sie auf den Werften arbeiten. Eine Garantie auf regelmäßigen Lohn haben sie jedoch nicht. Oft verzögern sich Auszahlungen, bleibt nach Abzug für Unterkunft und Ausgaben nichts mehr übrig. Es ist keine Seltenheit, dass die Arbeiter mit wenig Verdienst desillusioniert in den Norden zurückkehren. Viele schwören, nie wiederzukommen. Doch Mostafa korrigiert diese Ansicht. "Sehr viele der Arbeiter kommen immer wieder", sagt er. Armut und Hunger wirken eben stärker als die Angst vor Verletzungen und Tod in den Schiffswracks.

Ob sich die Zustände auf den Werften ändern werden? Mostafa ist skeptisch. "In Bangladesch besteht ein krasser Unterschied zwischen denen, die wenig haben und jenen, die gar nichts besitzen", sagt er nüchtern. Mit Aussicht auf ein Einkommen werden immer wieder Arbeiter ihr Leben in dieser trostlosen Umgebung riskieren, darauf hoffend, dass sie glücklich genug sind, am Ende ihre Familien wiedersehen zu können.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!