Kunst der Spiegelungen und Reflexe

Die Albertina zollt dem 300-jährigen Bestehen des Fürstentums Liechtenstein mit dem zweiten Teil der Jubiläumsausstellung Tribut. „Rudolf von Alt und seine Zeit. Aquarelle aus den Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein“ dokumentiert eine Blütezeit dieses Genres.

Die Albertina zollt dem 300-jährigen Bestehen des Fürstentums Liechtenstein mit dem zweiten Teil der Jubiläumsausstellung Tribut. „Rudolf von Alt und seine Zeit. Aquarelle aus den Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein“ dokumentiert eine Blütezeit dieses Genres.

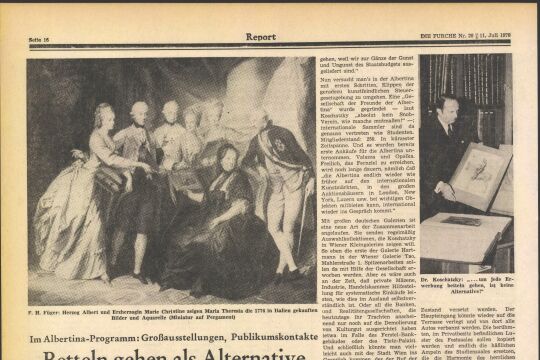

Prunkvolle Gemälde und Skulpturen hier – zarte Aquarelle da. Die Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein, deren Sammlungen aktuell in der Albertina zu sehen sind, waren nicht nur an barocker Pracht interessiert. Vielmehr gilt ein Schwerpunkt der Sammeltätigkeit bereits seit Langem dem Aquarell. Alois II., Mitte des 19. Jahrhunderts, und der aktuell amtierende Fürst Hans-Adam II. gelten als wahre Liebhaber dieser intimen Kunst. In einer Ausstellung in der Albertina wird diesem Faktum mit 90 Werken Rechnung getragen, während nebenan ein Parcours von „Rubens bis Makart“ führt.

In „Rudolf von Alt und seine Zeit“ wird nicht nur der kenntnisreichen fürstlichen Sammelleidenschaft gepaart mit einem Höhepunkt des Mäzenatentums ein Denkmal gesetzt, sondern auch gleichzeitig ein Überblick über die Wasserfarbenmalerei der Ära geboten. Alois II. war von dem Zeitpunkt an, als er 1836 die Regierungsgeschäfte übernahm, ein wichtiger Auftraggeber für Künstler wie Rudolf von Alt, Josef Kriehuber, Joseph Höger und Peter Fendi. Von einem neuen, spontanen Umgang mit Licht und Kolorit zeugen deren Blätter. Von Alt wurde dabei zum Chronisten, wenn er die auf Repräsentation angelegten Interieurs der Liechtensteinschen Wohnstätten malte. Doch neben dem Blick auf die Pracht adeliger Wohnkultur wird auch offenbar, wie er es zu wahrer Meisterschaft in der Darstellung von Licht und Materialität brachte, etwa, wenn sich das Feuer im blanken Parkett spiegelt und das durch hohe Fenster einfallende Sonnenlicht raffinierte Reflexe erzeugt.

Perspektivischer Durchblick

Augenfällig ist hier, dass sich Rudolf von Alt von der bisher gängigen Guckkastenperspektive löst. „Er geht in eine Ecke und macht sich auf diese Art und Weise das Weitwinkelphänomen zunutze“, sagt Kuratorin Laura Ritter. „So kann er mehr vom Raum zeigen und eine andere plastische Wirkung erzeugen als frontale Ansichten bisher. Erstmals findet man deshalb auch Durchblicke.“ Menschenleer sind die Darstellungen der hochherrschaftlichen Ausstattungen, einzig einmal entdeckt man im Hintergrund einen Diener, einmal ein Kind. „Es ging wirklich darum, die Pracht der Gebäude festzuhalten.“ Für die Darstellung der Familie waren vielmehr Joseph Höger und Peter Fendi zuständig. Interessant ist, dass sich die Bilder, die Fendi von den Fürstenkindern anfertigte, nicht maßgeblich von den sentimentalen Genredarstellungen unterscheiden, die im nächsten Raum hängen und Kinder aus einfachen Verhältnissen darstellen. „Er sah die Fürstenkinder förmlich mit dem gleichen Auge wie die einfachen Leute und malte sie als Menschen wie du und ich. Diese Darstellungen haben nichts mehr mit Infantinnengemälden à la Velazquez zu tun“, sagt Ritter.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!