„Robolove“: Der Fortschritt, den sie meinen

Maria Arlamovsky arbeiteten im Dokumentarfilm „Robolove“ heraus, dass technischer Fortschritt – sei er noch so universell – nicht losgelöst von kultureller Verankerung vonstatten geht.

Maria Arlamovsky arbeiteten im Dokumentarfilm „Robolove“ heraus, dass technischer Fortschritt – sei er noch so universell – nicht losgelöst von kultureller Verankerung vonstatten geht.

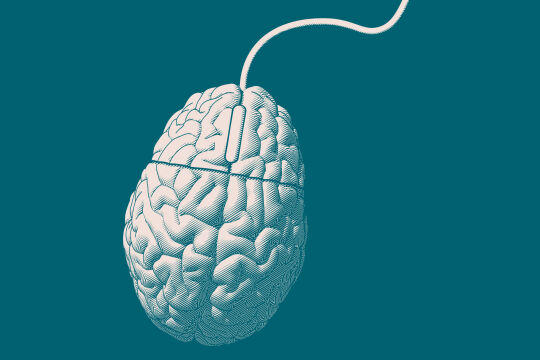

Die Illusionsmaschine Kino hat falsche Vorstellungen von künstlicher Intelligenz vermittelt. Wie sonst ist es zu erklären, dass wir immer noch da sind? Nicht ersetzt durch Wall-E’s oder Terminatoren oder zumindest ebenbürtig evolviert? K.I.T.T & Co, ihr habt verschlafen. Wie künstlich intelligent kann (und darf) eine Maschine aber sein, solange sie von Menschen programmiert wird? An einer Stelle in Maria Arlamovskys Dokumentarfilm „Robolove“ betatschen drei alte weiße Männer den mit hellem Silikon überzogenen Nachbau eines weiblichen Idealkörpers, der erschaffen wurde, um zu gefallen, und programmiert, um zu dienen.

„Die Haut fühlt sich etwas kühl an“, attestiert einer schmierig grinsend, und anzügliches Beifallgelächter folgt prompt. Ist das der Fortschritt, den sie meinen? Die Faszination der Menschen für Maschinen, die wie Menschen aussehen, wie Menschen denken und wie Menschen fühlen – nur eben besser, ist alt. Zumindest so alt wie Hiroshi Ishiguro, einer der wichtigsten Robotiker der Welt, an dessen Eingangstür zu seinem Büro in Japan dieses Schild zu lesen ist: „Was ist der Mensch?“ International berühmt wurde Ishiguro, als er sich selbst als Roboter nachbaute. Sein „Geminoid“ ist schlank, trägt eine dichte Föhnfrisur und ausschließlich Schwarz und spricht mit leiser, aber stets präziser Stimme. Wer ist der Mensch, fragt man sich augenblicklich, wenn man beide nebeneinander sieht. Ishiguro ist eine der markantesten Figuren in Arlamovskys Film, der eine Reihe von (das ist den Gegebenheiten geschuldet) meist männlichen Forschern zum Thema Künstliche Intelligenz versammelt.

Arlamovsky kann dabei vor allem herausarbeiten, dass technischer Fortschritt – gelte er noch so „universell“ – paradoxerweise nicht losgelöst von kultureller Verankerung vonstatten geht. Auch wenn die maßgebliche Stärke von KI darin liegt, komplizierte Berechnungen durchzuführen (sei es von Daten oder von Emotionen), die die Kapazitäten menschlicher Gehirne übersteigen, sind der großen Evidenzmasse an Androiden, Maschinen und „humanoiden Robotern“, so zeigt Arlamovskys Film, steinzeitliche Rollenbilder, also ein prähistorischer Algorithmus eingraviert. Solange KI’s von Menschen und genauer: von Männern erschaffen werden, wird sich daran auch nichts ändern. Wer „dabei“ war, wenn Captain Kirk & Co auf den Pappmaché-Gstetten „entfernter Galaxien“ regelmäßig prallbusige „Außerirdische“ in neonfarbenen Miniröckchen trafen, versteht die Problematik.

Eine kommentarlose Darstellung

Arlamovsky offeriert in ihrer Arbeit keinerlei Kommentar, weder zu diesem noch zu einem der vielen anderen Themen dieses Films, die sie teilweise nur anreißen kann. Ihre Zurückhaltung aber ist ein Verdienst für das Genre.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!