Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Auf Gebirgspfaden zu den Inka-Ruinen

Wer im 3.310 Meter hoch gelegenen Cuzco - dem „Nabel der Welt” in der inkaischen Zeit - dem Flugzeug entsteigt und nicht sofort an Sow-che (Höhenkrankheit) leidet, kann sich glücklich schätzen. Unabhängig von der physischen Kondition oder der Konstitution werden Reisende davon befallen, leiden unter starken Kopfschmerzen, Atemnot, Erbrechen oder einer unbesiegbaren Müdigkeit. In den Restaurants und Hotels ist man auf diese unangenehmen Begleiterscheinungen der Gringos bereits vorbereitet und serviert häufig Mate de coca.

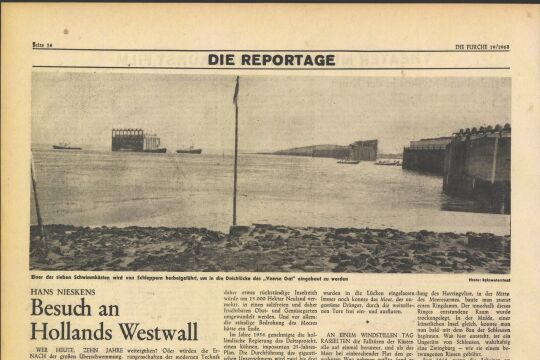

An wenigen Stellen der Stadt kann man anhand der Ausmaße übriggebliebener Ruinen erahnen, welch gewaltige Bauwerke vor der Ankunft der Spanier im Jahre 1533 existiert haben mußten. Ein solches Relikt stellt beispielweise die „Alte Inkamauer” dar, deren Fragmente die Fundamente vieler Häuser bis in die Gegenwart bilden.

Weitaus beeindruckender empfindet man die Ruinen von Sacsayhua-man, ungefähr 200 Meter über der Stadt gelegen. Wenn auch geteilte Ansichten über die Funktionen dieser angeblichen Inkafestung vorliegen, so steht mit Sicherheit fest, daß sie durch die Spanier zerstört wurde, und daß man über Jahrhunderte Granitblöcke hier entwendete, die in Cuzco als Baumaterial Verwendung fanden.

Auch wenn man noch immer an der Höhenumstellung laboriert, sollte man sich trotzdem für ein paar Tage zu einem Abstecher nach Macchu Picchu, der Inka-Stadt in der Bergwildnis, aufraffen:

Noch bei Dunkelheit ging es per Bus nach Ollantaytambo, wo wir uns einer Schmalspurbahn anvertrauten. Unerhört überrascht waren wir über das Bordservice, das uns die zirka zwei Stunden dauernde Fahrt überbrücken half, indem für uns Lee und Snacks bereitstanden. Bald begann sich das anfangs noch relativ weit wirkende Ur-ubambatal schluchtartig zu verengen. Steilste Bergflanken begleiteten uns zu beiden Seiten des Flusses, da und dort gaben die uns zu erdrücken drohenden Gebirgsriesen ihre eisgepanzerten Gipfel frei.

Ein plötzliches Anhalten der Bahn auf freier Strecke ließ uns von den Sitzen hochfahren. Wir hatten eine jener Stellen erreicht, bei der zum Überwinden großer Höhenunterschiede der Zug sich im Zick-Zack-System, unter Vermeidung von Kuvenradien, durch wiederholten Wechsel von Vor-wärts-und Rückwärtsfahren, höherschaukelt.

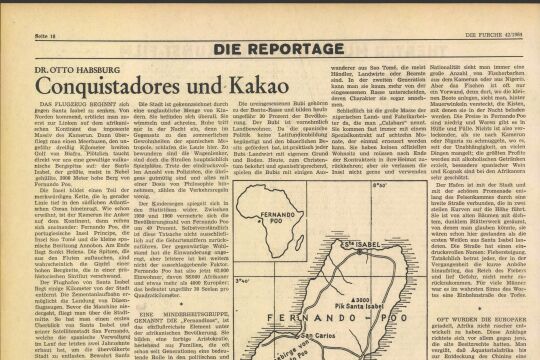

Die Aufenthalte in den Bahnstationen gaben den in bunten Trachten gekleideten Indio-FVauen und deren Kindern die Möglichkeit, ihre Handarbeitsprodukte aus Schaf- beziehungsweise Alpakawolle - in erster Linie waren es Pullover, Hauben, Schals sowie Handschuhe - unter den heiß herbeigesehnten Fremden zu verkaufen. Auch in der Bahn entwickelte sich ein reges Treiben, als urplötzlich die ersten Wollpulover zur Anprobe durch die offenen Fenster ins Wageninnere geflogen kamen. So manch einer von uns verstand die zum Kauf einladende Geste und erstand einen Pulli, oft nur zur Erinnerung an ein markantes Indio-Frauengesicht oder um einen Beitrag zur Verbesserung der Finanzen der in tiefster Armut und unter schwierigsten Bedingungen lebenden Indios zu leisten.

In Puente Ruinas stiegen wir um in einen Bus, der uns über unzählige Kehren Machu Picchu, einer der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Lateinamerikas, näherbrachte. Als im Jahre 1911 die Inka-Siedlung, über deren Funktion man heute noch rätselt, und von deren Existenz die Spanier keine Kenntnis hatten,vom Amerikaner Hiram Bingham entdeckt wurde, mußte sie erst aus ihrem pflanzlichen Verwucherungszustand freigelegt werden.

Schier unbezwingbar schien die 2.700 Meter hohe Felspyramide des Huaina Picchu zu sein. Auf einem kühn in die Nordwand gelegten Steig konnten wir in rund 40 Minuten den Gipfel erklimmen. Schwindelerregend empfanden wir die Abgründe ins Urubambatal, das rund 1.000 Meter tiefer liegt. Grandios war die Sicht auf die zum Greifen nahen, eisgekrönten Sechstausender. Imposanter als das einem zu Fußen liegende, weiträumige Ruinenfeld ist die wilde Hochgebirgs-kulisse.

Ein unerhört lohnendes Unterfangen war tagsdarauf die Begehung eines Abschnittes des Inka-Trails. Von

Machu Picchu aus waren beispielsweise die Ruinen von Huinay Huay-na in knapp dreistündiger Gehzeit erreichbar. Der alte Inka-Pfad, meist der Höhenlinie folgend, verläuft in einer Höhe von ungefähr 2.500 Meter. Die Wanderung führte durch Bergnebelwälder von ganz besonderem Reiz. Wir waren restlos begeistert von der Vielfalt der Pflanzen und von ihrer Blütenpracht. Bromelienkolonien bedeckten die steilsten Felswände oder saßen, da Epiphytengewächse, überall auf den Ästen der Bäume auf. Aber auch an verschiedenen Orchideen führt der Steig vorbei, brachte uns an Riesenschmetterlinge und Kolibris heran.

Südlich von Cuzco beginnt der bis ins benachbarte Bolivien reichende Altiplano, die andine Zentrallandschaft Perus. Bei Benützung der legendären Andenbahn, die auf der Strecke zwischen Cuzco und Puno am Titicacasee rund 500 Höhenmeter zu überwinden hat, konnten wir uns in relativ kurzer Zeit eine guten Überblick über Landschaft, Flora und Lebensweise der Menschen verschaffen. Mit zunehmender Höhe schlägt immer mehr die Puna-Vegetation durch. Harte, stechende Ichu-Gräser (Büschelgräser), Dornsträucher und Sukkulente nehmen überhand. Der Anbau tritt zurück, die Viehhaltung steht im Vordergrund, wobei man sich auf die Haltung von Lamas, Alpakas und Schafen beschränkt. Die Höfe der Indios, die an Dreiseithöfe en minia-ture erinnern, harmonieren mit der Landschaft. Hier hat sich die Adobes-Bauweise durchgesetzt: Ein Flechtwerk aus Büschelgräsern erfüllt die Funktion des Daches, gekocht wird auf offenem Feuer im Haus. '

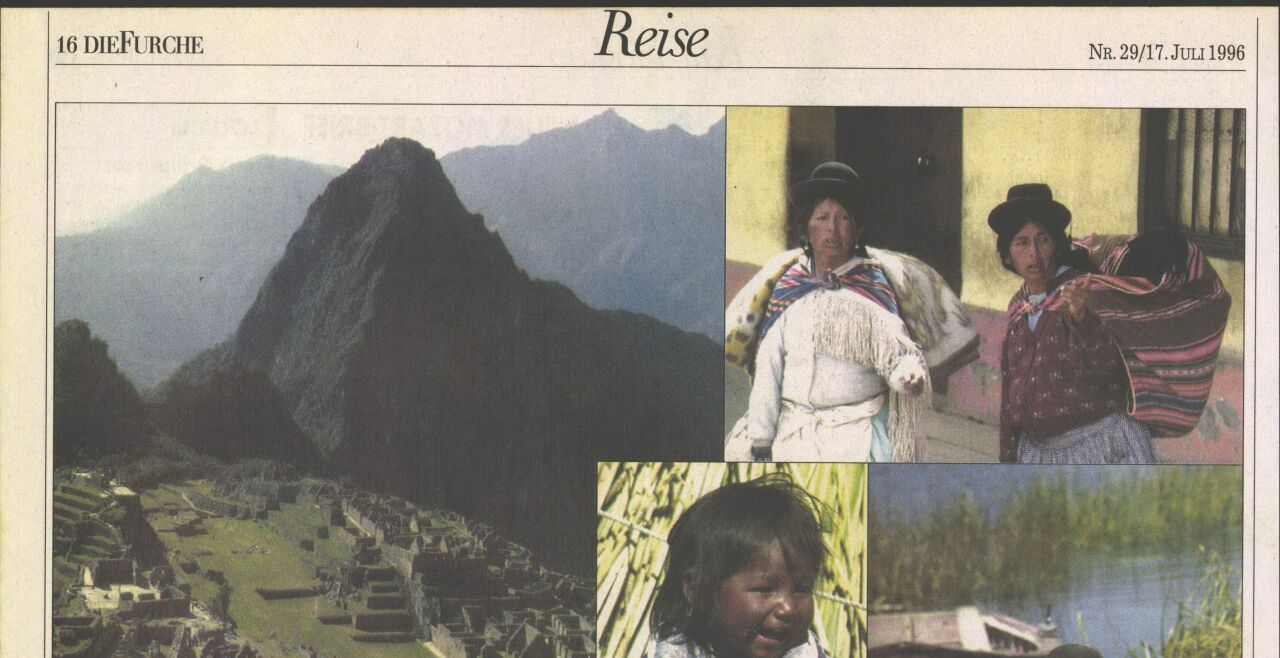

Sobald wir in den Nahbereich des Titicacasees, durch den die Grenze zwischen Peru und Bolivien verläuft, gekommen waren, befanden wir uns im Siedlungsgebiet der Aymara, die vermutlich in vorinkaischer Zeit bereits weite Teile Perus und Boliviens in Anspruch genommen hatten. Von Puno aus liefen wir einige der ungefähr 80 künstlichen Inseln des Sees an, auf denen heute noch an die 500 den Urus zugehörige Indios leben, die einst von den Aymara unterworfen wurden und, von den Ufern des Sees verdrängt, hierher ausgewichen sind. Der Fischfang und die eßbaren Teile des Schilfes waren ursprünglich ihre Lebensgrundlage. Staatliche Subventionen und Einnahmen aus dem Tourismus unterbinden heute weitgehend die Abwanderung.

Der aus Schilf künstlich errichtete Inselboden muß von Zeit zu Zeit erneuert werden. Um eine Überflutung zu verhindern, werden die Totora-Pflanzen (Binsenart) mit den Wurzeln aus dem See entfernt und am Boden übereinandergeschichtet. Diese Binsenart, die sehr wasserresistent ist, ermöglicht auch die Herstellung von Binsenbooten.

Der See bewirkt auf Grund seiner enormen Flächenausdehnung ein eigenes M i kroklima. Die ganzjährig ausgeglichene Wassertemperatur von etwa zwölf Grad Celsius schwächen die ansonsten in dieser Höhenlage üblichen tiefen Nachttemperaturen ab, so-daß sogar in 3.800 Meter Höhe noch Inkahirse und Kartoffeln auf den für diese Region typischen Hochbeeten, den Callampas, im Umfeld des Seesgedeihen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!