Die vierten Ernst-Jandl-Tage zeigten ein Panorama zeitgenössischer Dichtung.

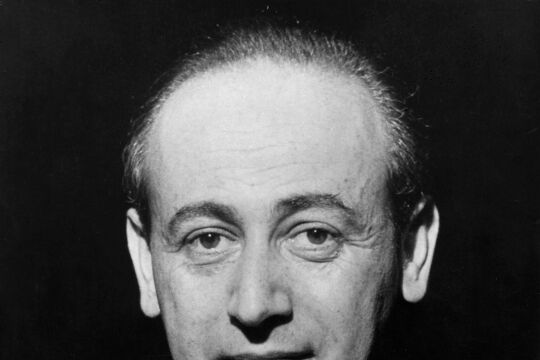

Dass der von Franz Morak gegründete Ernst-Jandl-Preis fest in der Hand der lyrischen Avantgarde ist und daher "draußen" in Deutschland unter seinem Wert gehandelt wird, bereitet auch dem einen oder anderen Autor Kopfzerbrechen, der dieser Richtung angehört, gar selbst als preiswürdig gilt. Dabei liefert der Namenspatron gute Gründe für diese junge Tradition: Wie kein zweiter verkörperte Ernst Jandl den radikalen Neubeginn des lyrischen Sprechens nach 1945. Andrerseits und ohne Substanzverlust fand er, auf ebenfalls einzigartige Weise, den Weg zum Publikum: als literarischer Alleinunterhalter. "Was ich will, sind Gedichte, die nicht kalt lassen" - dieses Jandlsche Credo überschreitet die Grenze des aufs Sprachresultat fixierten Experiments und enthält vielleicht das Geheimnis seiner Wirkung.

Wührs "Gegen-Genesis"

Den bisherigen Preisträgern - den Herren Thomas Kling (2001), Felix Philipp Ingold (2003) und Michael Donhauser (2005) - war und ist Jandls vielfältiges Talent zum lyrischen Lärm nicht beschieden. Das Preisgeld von 14.600 Euro (eine Aufstockung um 400 Euro risse dem Staatssäckel kein Loch!) und der bescheidene Ruhm waren hier die verdiente Kompensation für die unverdiente Nichtbeachtung durch die Kultur-Öffentlichkeit.

Nicht anders verhält es sich mit Paul Wühr, dem die Jury (u.a. Friederike Mayröcker und Alfred Kolleritsch) heuer den Preis zusprach: Der geborene Münchner, der seit zwanzig Jahren am Trasimenischen See lebt, gilt den Eingeweihten zwar schon lang als Alt- und Großmeister der Gattung, sein Bekanntheitsgrad unter "normalen" Lesern lässt aber ebenso zu wünschen übrig wie die Verkaufszahlen seiner dickleibigen Gedicht- und Prosabände. An der Schwelle zum 80. Geburtstag steht Wühr dem so souverän gegenüber wie eh und je, ganz und gar verstrickt in sein Werk als eine gewaltige Gegen-Genesis:

ICH HABE DEN Fehler nicht

machen müssen weil

der sagt

ich bin der Fehler

der ich bin

lasset uns den Fehler machen

ein Bild

das uns gleich sei

Dieses erste Gedicht von Wührs erstem Gedichtband eröffnet eine lange Reihe von poetischen Denkaufgaben, "kleine(n) Dramen mit drei, vier einander ins Wort fallenden Gedanken, die sich wie Stränge zu einem Zopf drehen" (Jurymitglied Jörg Drews). Ein Werk, das - bald drastisch, bald zornig, bald ironisch - in seiner Tiefe wohl nur von seinem Autor halbwegs auszuloten ist. Bekennt er doch im Gespräch, vor allem sein eigener Leser zu sein, täglich, "um weiterschreiben zu können" - bei dem, was er von den Jungen zu hören bekomme, könne er manchmal nicht mehr mit. Und das, obwohl seine Thematik den ganzen Horizont der Gegenwart umschließt, vom Instant-Sex bis zur Auschwitz-Debatte.

Wie also hat sich die Lyrik von heute gemacht im Schatten des Stiftes Neuberg, im Schatten von Jandl und Wühr? Beeindruckend war zunächst gerade die Dissonanz der Stimmen, vom wild gemischten Lautgedicht eines Urs Allemann, das stets anders klingt, als es sich liest, von den wortgläubig und wortklaubend durchkalkulierten, den vielfärbig changierenden Elementar-Sonetten eines Franz Josef Czernin bis zum trotzig gereimten totentanz eines Norbert Hummelt, der nichts Geringeres versucht, als Eichendorff ins 21. Jahrhundert herüberzuretten. Unter den Lesenden ist er vertreten, der konventionelle Flügel der Dichtung, bisweilen etwas lahm die Baum(schul)grenze der Naturpoesie streifend, "als gäbe es die romantik noch", wie Monika Rinck antiromantisch anmerkt. Zum Thema taugt allen einfach alles, das Gammelfleisch, Hölderlin, die Autobahn oder die Frage, "was machen die frauen am sonntag", die Rinck gleich einlässlich mit kühlem Witz beantwortet - "im publikum wird jetzt despair ausgelöst", nein, das stimmt nicht. Nicht nur der Staatssekretär a.D., auch die amtierende Ministerin übt sich zuhörend in Geduld.

Als Thema taugt allen alles

Autobiografisches scheint, partikelweise, wieder erlaubt. Ulf Stolterfoht, der lyrische Ausbeuter und Verwalter der Fachsprachen, resümiert witzig naturreine Drogenerfahrungen der Siebziger, mit der engelstrompete, die bald allein durch ihren Namen wirkt, oder der muskatnuß: "vor genuß von gesamtnuß bring deine lyrik zum abschluß". Sonst nämlich kann es sein, dass du, wie Paul Wühr, deine eigenen Gedichte nicht mehr verstehst.

In dem, was Urs Allemann "mundprunken" nennt, ist Oswald Egger ganz groß. "Ich kann von Glück reden", teilt er dem staunenden Publikum lakonisch mit, ehe er in eigensinnigem Singsang aus seinem neuen nihilum album liest, als wolle er seine Wortpflanzen mit der Zunge bestäuben. Was bei der Stange hält, was mitreißt, ist der Furor der Dichter; sie spiegeln sich auch in Czernins sonett mit rössern: "sattelfest, inmitten / von flammen, ziehn den kreis: sind stoff, der treibt wie brennt" - das ist gar nicht weit vom Feuer Ernst Jandls. Seine Stimme war in einer grandiosen Musikperformance von Christian Muthspiel zu hören, im traurig schönen, aus dem Verkehr genommenen k.u.k. Bahnhof von Neuberg: "in uns kracht / ohrenbetäubend tag und nacht / donner der sprache / heult und lacht". Dichten auch als Heimsuchung.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!