Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Drei Orchester spielten neue Werke

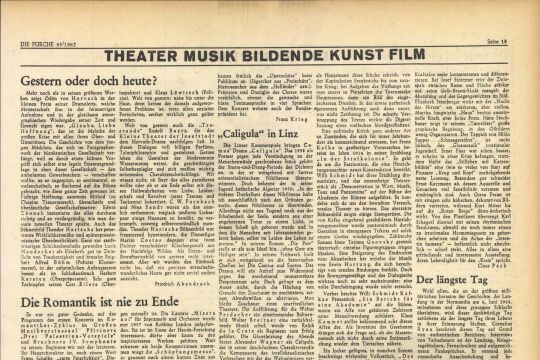

Im Mittelpunkt des letzten von K a r a j a n dirigierten .Konzertes der Symphoniker stand Paul Hindemiths Cellokonzert aus dem Jahre 1940. Kraftvoll, energisch-hart, mit heftigen Blechbläserakzenten und knalligem Schlagwerk beginnt das virtuose Werk. Aber schon im ersten Satz verliert sich in der fließenden Triolenbewegung des Soloinstruments der „struppige“ Charakter, der sich im mittleren Satz vollends ins Heiter-Lyrische wandelt und auch im Marschfinale durch ein apart-farbiges Trio (von Celesta, Glockenspiel und gedämpftem Schlagwerk begleitete Holzbläser) gemildert wird. — Wesentlich geringer als an diesem konzisen und gehaltvollen Werk war unsere Freude an den „Phantastischen Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters“, op. 35, von Richard S t r a u s s. in denen die Gestalt des „Don Quixote“ (und natürlich auch die des dicken Pansa) bemüht wird. Es handlet sich* hier, so schrieb seinerzeit ein begeisterter Kritiker „im Vordringen bis zur äußersten Grenze des noch in Musik Ausdrückbaren um das extremste Werk des Meisters“. In der Tat: ein extremer Fall von Formlosigkeit und Banalität, wie ihn sogar Strauss kaum ein zweites Mal statuierte. Enrico M a i nardi spielte beide Werke — dem Augenschein nach mit gleichem Wohlgefallen — brillant und tonschön. Karajans Gedächtnisleistung war ebenso bewunderungswürdig wie seine elastische, elegante und präzise Orchesterführung. Karajan eröffnete das Konzert mit Mozarts Prager Sym-p h o n i e in D-dur, in der Geist und Seele, Anmut und Ausdruck sich in unvergleichlicher Weise die Balance halten. Spiel und Begleitung der Symphoniker ließen keinen Wunsch offen.

Für das Konzert des Kammerorchesters der Konzerthäusgesellschaft hatte Paul Angerer ein interessantes Programm zusammengestellt und ein neues Stück geschrieben, das er„Musica a d i m-pulsum et puls um“ nennt, frei übersetzt: „Musik zum Streichen und Schlagen“. Von den vier Sätzen sind die ersten drei gut geformt, kontrastreich und plastisch, während der letzte, in der Art eines Quodlibets, ein wenig in die Breite geht. Erfreulich an diesem neuen Werk des talentierten Komponisten ist auch seine rhythmische Prägnanz, die freilich durch eine allzu reichliche Verwendung des Schlagwerks erkauft wird, das auf weite Strecken wie ein Orchesterinstrument behandelt ist, und dessen Wirkung sich rasch abnützt. Aus Georg M u f f a t s „Armonico tributo“ von 16S2 hörten wir eine noble und klangschöne siebensätzige Suite (Sonate II in g-moll). Karl Trötzmüller war der hochmusikalische und virtuose Solist der Suite für Blockflöte und Streicher von G. Ph. T e 1 e m a n n. — Die das Konzert beschließende S i n f o n i e 11 a, op. 52, für Streicher von Albert Roussel (gest. 1957) kann als Musterbeispiel eines gehaltvollen und markanten Musizierstückes gelten. Auf den bei uns sehr vernachlässigten Komponisten sei bei dieser Gelegenheit ebenso nachdrücklich hingewiesen wie auf den ausgezeichneten Interpreten des Werkes, Paul Angerer, der — nicht zum erstenmal — die Bratsche mit dem Taktstock vertauscht hatte und dessen sich unsere Staatsakademie als Lehrer und Erzieher rechtzeitig versichern sollte. (Der Komponist Paul Angerer ist „hauptamtlich“ als Bratschist im Orchester der Wiener Symphoniker tätig.) Das Kammerorchester, sichtlich animiert von der temperamentvollen und energischen Leitung, spielte, wie wir es selten gehört haben.

Wie wichtie eine tadellose Interpretation ist bzw. wie sehr ihr Fehlen den Gesamteindruck beeinträchtigt, den man von einem neuen Werk empfängt, erwies ein Konzert der Tonkünstler, das dem österreichischen Musikschaffen der Gegenwart gewidmet war. Der Dirigent Dr. Gustav K o s 1 i k tat sein Bestes, und auch das Orchester ließ es an Aufmerksamkeit nicht fehlen. Aber hierdurch allein können fehlende Proben nicht ersetzt werden. So blieb von Kurt Schmideks fünfsätzigem D i-vertimento für Streichorchester nur ein lyrisches Nokturno im Gedächtnis, während wir die Grobheit des Schlußgalopps nicht allein dem Orchester anlasten möchten. In dem Concerto grosso Nr. 1 von Kurt Roger zeichnete sich Helmut Wobisch als Solist aus. Die Musik klingt genau so, wie man sich das neobarocke Werk eines wenig bekannten Zeitgenossen vorstellt; nur der mittlere (Adagio-) Teil hat einen eigenen Ton. Karl K ö g 1 e r s Satz aus einem Konzert für Streichorchester und Pauken zeigt eine solide Substanz, wirkte aber vielleicht auch infolge der unsicheren Wiedergabe etwas spröd. Das Meisterwerk des Abends (nach fünf von Hilde Rych-link gesungenen Liedern von Joseph Marx) kam zum Schluß: Johann Nepomuk Davids „Variationen über ein Thema von J. S. Bach“. Die 1942 entstandene Komposition ist weniger abstrakt und gelehrt als ihre Schwestern und zeichnet sich durch Wohllaut und Tiefgang aus.

Zwei zeitgenössische deutsche Komponisten führte mit dem Orchester der Wiener Symphoniker der junge Münchner Dirigent Christoph Stepp im großen Sendesaal des Oesterreichischen Rundfunks auf. — Die zweisätzige Symphonie in c-moll von Hermann Z i 1 c h e r (1881 in. Frankfurt geboren, Kompositionslehrer in München und Musikdirektor in Würzburg, 1948 gestorben) stellt den kritischen Hörer vor eine beunruhigende Frage. Wie soll man einen Komponisten bewerten, der zwar über melodische Einfälle und ein solides Handwerk verfügt, aber so schreibt, als lebte er nicht in unserem Jahrhundert, sondern als Zeitgenosse von Schumann, Brahms und Wagner? Werke dieser Art werden von den Kritikern kritisch, vom Publikum meist beifällig aufgenommen. Aber schon nach wenigen Jahrzehnten entrückt sie die Zeit dem Streit der Meinungen und überantwortet sie gelassen dem großen Strom des Vergessens. — Aus dem Nachlaß Hugo D i s 11 e r s hörten wir, als österreichische Erstaufführung, das bereits 1937 entstandene, aber erst im vergangenen Jahr in Deutschland urauf-geführte zweisätzige „K o n z e r t s t ü c k“ für Klavier und Orchester (Solist: Hans Bohnenstingl). Hugo Distler, 1908 in Nürnberg geboren, war Organist in Lübeck, später Kompositionslehrer in Stuttgart und Berlin. Die „große Zeit“ war nicht seine Zeit. Er flüchtete aus ihr in dtn bergenden Raum der evangelischen Kirchenmusik und endete 1942, als er seine Einberufung zur Wehrmacht erhielt, durch Selbstmord. Das aufgeführte Werk weist ihn als einen Komponisten von hohem Können, Kraft und Eigenart aus. In die düstere Adagio-Einleitung tönt das schicksalhafte Pochen der Pauke. Das dramatische und hochexpressive Allegro, in das farbige Klavierakkorde wie Blitze fallen, wird durch leidenschaftliches Duettieren zweier Solostreicher unterbrochen und mündet in eine erregende Schlußfuge: Ein echtes und repräsentatives Werk der Musik unserer Zeit, gehaltvoll und ergreifend.

Die letzte Neuinszenierung der Staatsoper — „Ein Maskenball“ von Verdi — war wiederum durch mangelhafte Regie und zum Teil verstaubte Bühnenbilder gekennzeichnet. Lau und flau ging es auch im Orchester unter der Leitung von Berislav K 1 o b u c a r zu. Neben Alfred P o e 11 (Rene) war die brillant singende und gut aussehende Wilma Lipp als Oscar der einzige Lichtblick. Aber das ist zu wenig für einen ganzen langen Opernabend ...

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!